作為十三朝古都的長(zhǎng)安,歷經(jīng)政權(quán)更迭�、歷史動(dòng)蕩��,其飲食文化也隨之發(fā)生了以食論政���、以味論食���、求“味外之旨”的顯著變化。后都城時(shí)代的西安飲食文化吸收了歷史的韻味���,開始返璞歸真并逐漸成形����。振興陜菜,標(biāo)志著長(zhǎng)安飲食文化自覺��、自信時(shí)代的到來��。梳理歷史脈絡(luò)�����、挖掘陜菜文化�、用于創(chuàng)新,是陜菜未來的發(fā)展之路��。

周秦漢唐的長(zhǎng)安飲食文化經(jīng)歷了飲食文化政治化��、飲食文化官僚權(quán)貴化和飲食文化詩(shī)意化三個(gè)階段�����,以食論政�����,以味論食��,求“味外之旨”是三個(gè)階段的特點(diǎn)��,唐以后長(zhǎng)安城的衰落導(dǎo)致長(zhǎng)安飲食文化的歷史終結(jié),明清鄉(xiāng)飲酒禮的興盛與關(guān)學(xué)的合流促使食禮文化再度回歸�����,長(zhǎng)安飲食文化的大傳統(tǒng)轉(zhuǎn)換使地方民間飲食文化得以賡續(xù)���。

以食論政:

先秦長(zhǎng)安飲食文化的特色

……

西安城市的歷史一般從西周的鎬京算起�����。雖然火的發(fā)明使用使人類擺脫野蠻走向文明�����,但真正有較為系統(tǒng)的文獻(xiàn)記載的中國(guó)飲食文明史只能從西周算起����,鎬京無(wú)疑成為中國(guó)飲食文明的濫觴之地����?�!吨芏Y》記載周天子的飲食結(jié)構(gòu)�、飲食種類等等��,《禮記》則記錄了周以“八珍”典范的食品形態(tài)�、烹飪技巧和烹制流程以及飲食原料選擇標(biāo)準(zhǔn)��,飲食搭配法則���,菜肴擺放的規(guī)矩���,座次安排的原則以及飲食的基本禮儀,“從一個(gè)側(cè)面反映了周代食品品味觀念���、制藝觀念和食用方法等方面達(dá)到了某種成熟”����?���?梢哉f,《周禮》及《禮記》《儀禮》等記載的周代飲食文化代表華夏文明誕生以來飲食文化的最高成就�。

“國(guó)之大事,在祀與戎����?�!奔漓胧菄?guó)家的大事���,也是國(guó)家大典,祭祀就要有犧牲����,就要有食品作為媒介與天地神靈溝通,就要有神圣感和儀式感����,因此,食品的種類���、結(jié)構(gòu)����、規(guī)格���、品質(zhì)以及調(diào)制之法、烹食之器�、進(jìn)食之具、獻(xiàn)食之儀就必須嚴(yán)格有序����。因此���,周王朝專門設(shè)置了龐大的機(jī)構(gòu)和眾多的官位并制定了嚴(yán)格的祭祀制度,包括食物的種類��、烹制的技巧�����、火候的運(yùn)用���、味道的調(diào)和等等一系列規(guī)章制度����。作為上天在人間的代表�����,周天子與臣民的關(guān)系是人神關(guān)系的世俗映射��?���!岸Y經(jīng)緯萬(wàn)端��,無(wú)乎不在����,而飲食所以養(yǎng)生���,人既生則有所以養(yǎng)之�����,故禮制始乎此焉��?�!倍Y出自飲食���,飲食是周禮的原初表現(xiàn)形態(tài),由飲食文化延伸出來的禮制禮俗是周禮的初始形式�,飲食之禮由此擴(kuò)展到社會(huì)各個(gè)方面,它不但成為維系中國(guó)社會(huì)人際關(guān)系的基本手段���,而且形塑了中國(guó)社會(huì)的基本結(jié)構(gòu)�����,從而使中國(guó)社會(huì)呈現(xiàn)出濃厚的政治倫理化色彩�??鬃诱f:克己復(fù)禮為仁。這說明禮既是達(dá)到“仁”的手段和途徑�,也是實(shí)現(xiàn)“仁”后應(yīng)有的境界或狀態(tài),是“仁”的靈魂�。禮成了中國(guó)古代社會(huì)的價(jià)值追求和道德標(biāo)準(zhǔn),成為整個(gè)社會(huì)和個(gè)人一切觀念�、行為的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。同樣��,作為“周禮”觀念形態(tài)的實(shí)踐表現(xiàn)形式����,周王朝“承天之道,以治人之情”��,通過飲食的禮制化����、禮儀化,讓每個(gè)階層的人在穿衣吃飯這些日復(fù)一日的日常社會(huì)中體悟自己的身份位置以及相關(guān)之間的關(guān)系����,從而自覺維護(hù)周禮所構(gòu)建的社會(huì)秩序���。這是周王朝食禮文化的奧秘。禮是中國(guó)幾千年來社會(huì)結(jié)構(gòu)的密碼�����,是王朝統(tǒng)治的深層邏輯�����,是個(gè)人修齊治平的最高準(zhǔn)則�,也是華夏民族共同體緊密連接的隱形紐帶,因此�,理解了基于周禮建構(gòu)起來的飲食文化,才能找到打開中國(guó)社會(huì)和中國(guó)文化的鑰匙�。

縱觀西周乃至先秦社會(huì),飲食文化基本上都隱含在政治倫理文化的論述之中����。諸子百家“往往借助于烹巧之術(shù)、飲食之道�,聞明自己的政治主張”。不管是孔子還是老子���,以食喻政��、以食論政是他們的基本策略和話語(yǔ)表現(xiàn)形式�。以食喻政“取類比象”���,“把形象相似����、情境相關(guān)的事物���,通過比喻�����、象征����、聯(lián)想���、推類等方法��,使之成為可以理喻的東西”���?����!秴问洗呵铩贰独献印芬约啊叭Y”中很多談?wù)擄嬍撑腼兊奈淖制鋵?shí)都是如此�����,是借烹飪之道闡發(fā)各自的政治主張��。所以在先秦社會(huì)�,食為政首���,飲食是政治的��,也是道德的���,政治精英關(guān)心關(guān)注的并不僅僅是飲食,還有飲食文化所包涵的政治文化��。政治的飲食文化化和飲食文化的政治化���、倫理化是濫觴于鎬京的周文化的顯著特點(diǎn)����,并對(duì)后世的中國(guó)文化產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響,以食說理�,借味說禮,成為中國(guó)社會(huì)的文化傳統(tǒng)����。

對(duì)“味”的追求是中國(guó)飲食文化成熟的標(biāo)志����,標(biāo)志著中國(guó)人對(duì)飲食的追求已從純生理的滿足上升到了對(duì)心理體驗(yàn)和精神的追求,但在先秦飲食政治化的語(yǔ)境里���,“味”也常常被用來比擬治國(guó)理政����。傳說商朝宰相伊尹不但是治國(guó)的能臣����,而且是“調(diào)和”的高手,他把烹飪的技藝和對(duì)火候微妙的把握熟練地運(yùn)用到國(guó)家治理�����,成為中國(guó)歷史上最偉大的飲食文化的政治實(shí)踐者,錢鐘書說伊尹是“中國(guó)第一個(gè)哲學(xué)家廚師”��。其實(shí)��,伊尹首先是政治家�����,他真正領(lǐng)略了飲食文化的奧秘����,知道如何調(diào)和關(guān)系,而春秋時(shí)期著名廚師易牙則相反�,為討好齊桓公不惜蒸獻(xiàn)兒子,自己也身敗名裂�����。

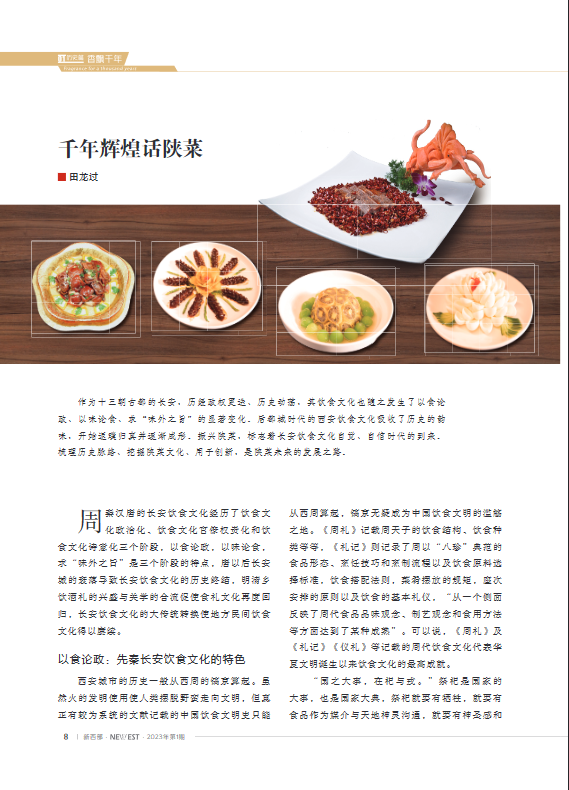

陜菜名品葫蘆雞

“五味調(diào)和”是烹飪的最高技巧�,所謂“和”就是酸、苦���、辛���、咸��、甘應(yīng)有盡有�����,無(wú)一味突出但又每味兼具�,這也是“禮”的本質(zhì)和要達(dá)到的目的����。治國(guó)理政說到底就像烹飪一樣�,不同的關(guān)系就像不同物性的食材��,必須通過精致的搭配和精心的調(diào)制��,使其和而不同���,群而不黨��,“治出于一”����,中國(guó)政治文化與飲食文化一樣,深刻微妙卻難以名狀�。調(diào)和是物性的相抵相融,是各種關(guān)系平衡后展現(xiàn)的秩序和統(tǒng)一���?��?梢哉f“三禮”所記載的西周飲食文化是王室飲食文化���,是一種規(guī)范人心和社會(huì)的飲食文化,它是以飲食來隱喻和傳達(dá)政治思想和倫理觀念���,明晰上下尊卑關(guān)系����,規(guī)訓(xùn)和教化臣民的手段和技巧�,因此��,它歸屬于政治文化���。從先秦開始�����,中國(guó)人吃飯不完全是為了填飽肚子,在食物下肚的那一刻���,綱常倫理�����、家國(guó)情懷就隨之下肚�,并積淀成為中國(guó)人無(wú)法改寫的文化基因�。但“禮不下庶人”的先秦古訓(xùn)也在提醒人們,食禮文化也是一種身份文化�,身份的區(qū)隔與社會(huì)關(guān)系的差序也是“禮”的重要內(nèi)容�����,我們看到文獻(xiàn)記載的周以來的飲食文化實(shí)際上是宮廷王室的飲食文化�,而“君子遠(yuǎn)庖廚”的文人傳統(tǒng)也使先秦以來庶民社會(huì)的飲食文化未能進(jìn)入歷史書寫的視野����。

乳釀魚

以味論食:

漢魏飲食的文化覺醒

……

“周衰��,禮廢樂壞。(《史記·禮書》)”“禮崩樂壞”始于禮器�、禮制、禮儀��,爭(zhēng)奪象征權(quán)力的那個(gè)烹煮器具,成為春秋戰(zhàn)國(guó)期間的歷史主題��?����!岸Y崩樂壞”為秦問鼎中原創(chuàng)造了良機(jī)��。秦國(guó)的禮制色彩本就較為淡漠��,變法后的秦國(guó)重利輕義、重農(nóng)抑商�����、重法尚武�����,沒有繁文縟節(jié)的食禮規(guī)矩�����。漢初定都長(zhǎng)安���,漢承秦制���,蕭條的社會(huì)經(jīng)濟(jì)和黃老無(wú)為政治的影響使?jié)h初社會(huì)飲食文化的政治化趨于淡化�����,雖然文景之后社會(huì)逐漸富庶���、宴飲之風(fēng)日漸,董仲舒獨(dú)尊儒術(shù)又使食禮文化逐步回歸��,但儒表法里的政治現(xiàn)實(shí)使禮制技術(shù)化���、儀式化、手段化�。文獻(xiàn)中漢代宴饗形式多樣,宮廷的朝會(huì)大宴��、君臣宴饗和賜酺等禮儀威嚴(yán)��,但飲食文化的工具化日益明顯�,舉辦宴會(huì)成為朝廷展示威儀、籠絡(luò)臣民的手段�����。官府、門閥之間也宴飲成風(fēng)��,漢畫像石《庖廚圖》就相當(dāng)詳實(shí)地描繪了官僚門閥階層的飲食文化���?!垛覐N圖》以肉食加工烹制為主����,但先秦到秦漢,一般百姓是吃不到肉的�。《左傳·莊公十年》《孟子·梁惠王上》以及《漢書·食貨志》等記載皆可佐證����,食肉也是身份政治?�!垛覐N圖》反映的是漢代官僚權(quán)貴的飲食文化����。在經(jīng)歷了“禮崩樂壞”之后,秦漢的飲食文化雖然還充滿政治色彩�,但已不再是先秦泛政治化的飲食文化,政治墮落為權(quán)術(shù),文化演變?yōu)槭侄?��,王室的飲食演化為馭官牧民的技藝���。

奢侈的宴飲之風(fēng)使?jié)h以來的飲食文化更多地關(guān)注飲食本身。漢末魏晉南北朝時(shí)代是天災(zāi)人禍不斷的時(shí)代�����,也是民族��、文化大融合的時(shí)代�,政治的黑暗和生命的飄忽不定的現(xiàn)實(shí)使縱情聲色成為時(shí)尚?�!吧莩拗M(fèi)�,甚于天災(zāi)����。”用奢靡飲食和縱情生活去反擊禮教的虛偽�,去印證身體的真實(shí)和生命的可貴成為“人的覺醒”的標(biāo)志。這一階段��,也是飲食自覺書寫的時(shí)代,《齊民要術(shù)》《四時(shí)食制》《荊楚歲時(shí)記》《崔氏食經(jīng)》《食經(jīng)》《崔浩食經(jīng)》等各種食經(jīng)���、食方��、食譜不斷涌現(xiàn)����,被飲食禮制禮儀壓制已久的味覺記憶慢慢地被重新發(fā)現(xiàn)�。

滋味,既可以是對(duì)飲食本味的描述�����,也可以是對(duì)口舌記憶的回味�����,是記憶之味與現(xiàn)實(shí)之味的反復(fù)咀嚼��。先秦以來飲食文化的政治化也使滋味符號(hào)化和手段化�����,沒有人專注于“味”本身�����,飲食之“味”在先秦諸子異常熱鬧的論辯中早已被遺忘。魏晉朝不保夕的社會(huì)現(xiàn)實(shí)所導(dǎo)致的放浪形骸的縱情生活使“味”這種生命體驗(yàn)重回自身����,如同煉丹尋仙渴望生命永恒一樣,在飲食中追求“味”的長(zhǎng)久體驗(yàn)和反復(fù)回味也成為魏晉名士的精神向往��。以味說詩(shī)���、以味喻詩(shī)就是佐證����。不同于周秦以來以味說理��、借味說禮式的味覺工具化思維模式��,在漢末魏晉南北朝��,如果沒有對(duì)飲食之“味”的深刻體驗(yàn)和細(xì)膩的感受���,以味談詩(shī)是難以做到的。這是人的生命自覺后審美自覺的標(biāo)志�。

陸機(jī)要求詩(shī)文要有大羹之遺味����,劉勰要求文章有“余味”“可味”“遺味”“義味”��,鐘嶸則專門以“滋味”論詩(shī)���。在鐘嶸看來�,作詩(shī)就像烹飪一樣�����,賦比興就像烹飪的原料��,主料配置恰到好處�,佐料調(diào)制精微細(xì)膩,詩(shī)作自然有滋有味�。但味道有濃有淡,回味有長(zhǎng)有短�����,體味有深有淺���,“味之者無(wú)極�����,聞之者動(dòng)心”的詩(shī)作才是好的詩(shī)作��,因?yàn)樗拖衩朗骋粯?�,一定要能攪?dòng)人的全部感覺和對(duì)味道的全部記憶�����,讓人反復(fù)咀嚼����,反復(fù)琢磨,反復(fù)體會(huì)���,在人的生命體驗(yàn)中找到這種觸發(fā)心靈的感動(dòng)和情感回應(yīng)���。這是鐘嶸對(duì)詩(shī)的品味的追求,反過來說��,這也是魏晉以來飲食文化的最高追求�����。

先秦的中和之味是理想之味�,典范之味,是教化之味���,這是超越了人的生命體驗(yàn)的形而上的抽象之味��,而魏晉的“味”是個(gè)人之味����,是自我關(guān)照后的生命感受����,是觸動(dòng)心弦般的瞬間悸動(dòng)。人分南北高下���,自然���、文化和人生際遇讓每個(gè)人對(duì)“味”有不同的感悟和偏好,“味”不再僅僅是身份政治���,而是個(gè)性化的品鑒和體悟�。從這個(gè)意義上說����,經(jīng)過了魏晉南北朝“味”覺醒之后����,中國(guó)飲食文化才染上了一抹生活化���、個(gè)性化的色彩�����。雖然在文獻(xiàn)上我們看到的還是權(quán)貴士人們放浪形骸��、奢侈淫靡的生活�,但人間的煙火氣息已漸漸呈現(xiàn)�,漢長(zhǎng)安飲食文化慢慢回歸到飲食文化自身。

味外之旨:

大唐飲食文化的崇高理想

……

大唐疆域遼闊��,四海通達(dá)����,長(zhǎng)安城作為帝國(guó)的政治文化中心,自然也是飲食文化的中心�,長(zhǎng)安城不但從宮廷到民間宴飲成風(fēng),而且遍地都是不同地域不同風(fēng)味的酒肆歌樓,匯聚四海不同食材����,兼容并蓄不同烹飪風(fēng)格��,來自異域名目繁多的調(diào)味佐料����,為大唐長(zhǎng)安帶來了前所未有的多元口味。江左美食��,草原燒烤�,西域胡餅,湘楚魚蝦……不同區(qū)域�����、不同風(fēng)格的飲食文化共同編織了大唐長(zhǎng)安城飲食文化地圖�,海納百川、和而不同��、多元一體�、多滋多味成為長(zhǎng)安飲食文化的特點(diǎn)。

食材來源的兼容并蓄����,烹飪技巧的博采眾長(zhǎng)和餐飲器具的引進(jìn)演化極大地改變了長(zhǎng)安人的飲食結(jié)構(gòu)�����、消費(fèi)習(xí)慣����、菜品種類���、味型特點(diǎn)和對(duì)于時(shí)尚的追求���,樂此不疲的宴飲之風(fēng)也逐漸打破了門第身份地位的限制和官僚權(quán)貴文化的束縛而呈現(xiàn)出全民狂歡的景象,從唐朝頒布幾十次奢侈禁令就可以佐證宴飲之風(fēng)的盛行����。對(duì)胡食的追捧展現(xiàn)出唐長(zhǎng)安人對(duì)多元“滋味”的喜好,對(duì)“味外”的執(zhí)著則表現(xiàn)出長(zhǎng)安人對(duì)飲食文化詩(shī)意化的浪漫追求����。飲食不再僅僅是禮制、禮儀���、身份和秩序�,它能讓人在飲食烹制和美食享受中窺視生命的奧秘和世界的意義。

唐代詩(shī)人�����、詩(shī)論家司空?qǐng)D在《與李生論詩(shī)書》中認(rèn)為���,南方人對(duì)酸咸的追求僅僅在酸咸本身,而北方人在酸咸之外�,還追求“醇美”,他認(rèn)為好詩(shī)應(yīng)不止于此���,應(yīng)該在前兩者基礎(chǔ)上追求“味外之旨����,韻外之致”�����。司空?qǐng)D以食喻詩(shī)�,以味喻詩(shī),以味來品評(píng)詩(shī)歌��,那么我們反向可以認(rèn)為����,如果唐長(zhǎng)安人沒有對(duì)飲食之味的深刻理解和反復(fù)體悟�����,他無(wú)論如何也不會(huì)去比擬詩(shī)歌的��。從司空?qǐng)D那里�,我們推測(cè)唐長(zhǎng)安人對(duì)“味”的追求有三個(gè)層次:第一層是對(duì)單一味型的嗜好�����,而且習(xí)慣成自然�����,成為一種傳統(tǒng)�。第二層是不能僅僅為了填飽肚子,而是在酸咸之外����,追求一種“醇美”之味。第三層應(yīng)該是對(duì)原味和中和之味的超越�����,而追求味之外的“旨”“味外之外”。詩(shī)論有詩(shī)論的理論背景和發(fā)展邏輯�,詩(shī)文的“味外之旨”“味外之外”是什么也不是本文關(guān)注的重點(diǎn),但司空?qǐng)D無(wú)疑把對(duì)“味”的理解引向了味之外的神妙境界�����,只可意會(huì)無(wú)法言傳���。

如果說在魏晉時(shí)代����,鐘嶸強(qiáng)調(diào)滋味的綿延深厚��,但還著眼于“味”本身����,那么到了唐代����,在司空?qǐng)D那里則要尋找“味”以外的意義了。在大唐盛世這個(gè)充滿詩(shī)意的時(shí)代�,長(zhǎng)安城的飲食文化也充滿著詩(shī)意化的浪漫情懷。在經(jīng)歷了先秦飲食文化政治化����,漢長(zhǎng)安城飲食文化的官僚權(quán)貴化之后�,中國(guó)飲食文化終于走到了詩(shī)意化的階段�����。

“李白斗酒詩(shī)百篇�,長(zhǎng)安市上酒家眠。天子呼來不上船����,自稱臣是酒中仙。張旭三杯草圣傳���,脫帽露頂王公前��,揮毫落紙如云煙����?�!保ㄌ贫鸥Α讹嬛邪讼筛琛罚┤舨皇情L(zhǎng)安飲食中有味外之旨���,杜甫筆下的李白����、張旭怎會(huì)為之陶醉到把自己的生命藝術(shù)化為千年一嘆的浪漫奇觀?

宮門獻(xiàn)魚

“一自蕭關(guān)起戰(zhàn)塵����,河湟隔斷異鄉(xiāng)春。漢兒盡作胡兒語(yǔ)��,卻向城頭罵漢人��?�!保ㄌ扑究?qǐng)D《河湟有感》)大唐之后����,長(zhǎng)安城歷經(jīng)戰(zhàn)火摧殘�,城池萎縮,金元外族幾百年的統(tǒng)治���,本土居民的大量外遷以及少數(shù)民族的大量移居�,傳統(tǒng)的長(zhǎng)安飲食文化至此終結(jié)���。之后��,歷史濃墨重彩地記載著中原和江南的飲食文化��,長(zhǎng)安飲食文化如同長(zhǎng)安城一樣�����,已經(jīng)成為偏安江南主流漢文化中遙遠(yuǎn)的歷史記憶��?��!拔鞅蓖L(zhǎng)安��,可憐無(wú)數(shù)山�����。青山遮不住����,畢竟東流去�。”(宋辛棄疾《菩薩蠻·書江西造口壁》)但陜菜的故事并沒有因?yàn)樘仆醭能缍Y(jié)束�,在歷史長(zhǎng)河中,陜菜的命運(yùn)又將如何���?在返璞歸真后����,又會(huì)以怎樣的姿態(tài)流傳于三秦大地?

返璞歸真:

后都城時(shí)代西安的飲食文化

……

從西周到大唐長(zhǎng)安飲食文化是華夏飲食文化的代表��,是引領(lǐng)千年飲食文化的典范�,但它畢竟是宮廷政治文化和官僚權(quán)貴文化,是漂浮在社會(huì)上層的“食肉者”書寫的長(zhǎng)安城市精英飲食文化��,是無(wú)法全面注解這座城市飲食文化的豐富多彩��。唐末五代后�����,金元數(shù)百年的異族統(tǒng)治�����,無(wú)數(shù)次戰(zhàn)火的百般摧毀��,讓這座城市在華夏城市版圖中的地位一落千丈�����。城市的沒落導(dǎo)致長(zhǎng)安飲食文化漸漸消失在歷史書寫的視野之中���,但長(zhǎng)安飲食文化的歷史記憶卻并沒有隨風(fēng)飄逝�����。無(wú)盡歲月的灶火明滅���,天南地北的遷徙交融,都依然在演繹著長(zhǎng)安飲食文化的歷史傳說�。

雖然不能說長(zhǎng)安飲食文化傳統(tǒng)至此斷裂,但歷經(jīng)金元數(shù)百年間少數(shù)民族統(tǒng)治之后的明清西安飲食文化與此前有著明顯的差異���。明清期間����,西安城是省會(huì)所在���,而西安府的涇陽(yáng)�、三原則是西部經(jīng)濟(jì)中心��,商業(yè)中心和政治中心的分化使后都城時(shí)代西安飲食文化出現(xiàn)了分化——合流的特點(diǎn)。

明清時(shí)期�,發(fā)端于西周的鄉(xiāng)飲酒禮在其起源發(fā)祥地再度興盛,這是官方政治飲食化�����,食禮文化民間化�、地方化、活態(tài)化��、實(shí)踐化在明清社會(huì)的新發(fā)展����。倡導(dǎo)“躬行禮教”“經(jīng)世致用”的關(guān)學(xué)再度興盛,以周禮為核心追求的《呂氏鄉(xiāng)約》等鄉(xiāng)規(guī)民約與傳統(tǒng)的鄉(xiāng)飲酒禮合流使飲食文化重新回到倫理政治文化的軌道���,并把傳統(tǒng)的食禮文化演化為鄉(xiāng)民社會(huì)的世情民風(fēng)����,流傳在陜西關(guān)中民間的婚喪嫁娶宴席文化就是長(zhǎng)安食禮文化大傳統(tǒng)在民間的活態(tài)展現(xiàn)�。

明代以來,陜西商幫馳騁江南漠北����,尤其以淮揚(yáng)和巴蜀的陜商大賈最為成功和持久,很多商人最后棄商從儒���,葉落歸根�����。還有很多陜西外任高官�、鴻儒大學(xué)告老還鄉(xiāng)�,榮歸故里,他們都為家鄉(xiāng)帶回了天南海北不同的飲食文化����。明清西安,王府多��,外省會(huì)館多���,這些縱橫四海后榮歸故里的陜商大賈��,告老還鄉(xiāng)的外任官員以及本地化的王公大臣�、地方士紳的家宴�����,重新繪制了陜西精英飲食文化的地圖。

三原���、涇陽(yáng)作為西部商貿(mào)中心和交通樞紐���,融合南北,匯通四海���。陜西境內(nèi)廟會(huì)集市繁榮昌盛���,城鎮(zhèn)酒肆飯店生意興隆,這些融合了官府與民間����、城市與鄉(xiāng)村,本地與外地�����、社會(huì)與江湖的新興商旅飲食文化與唐宋之后西安的清真飲食文化以及民俗節(jié)慶����、婚喪嫁娶的宴席文化一起拼接起明清以來陜西飲食文化的基本輪廓,這或許是“禮失于野”的精彩注解���。清末民初����,隨著政治經(jīng)濟(jì)中心的回歸�,陜西的民間飲食文化、商賈飲食文化�、官府士子飲食文化以及清真飲食文化又匯聚西安,西安飲食文化傳統(tǒng)迎來了新時(shí)代��。

綜上所述��,先秦食禮文化居高臨下的王氣�、秦漢權(quán)貴飲食文化一統(tǒng)天下的霸氣、大唐多元飲食文化詩(shī)意浪漫的大氣�����、金元異域飲食文化剛烈倔強(qiáng)的豪氣����、明清鄉(xiāng)飲酒禮滋養(yǎng)的正氣,被后都城時(shí)代的西安釀制得百味叢生����、妙不可言�。兩千年的古城歷經(jīng)滄桑�,歷史的沉浮讓西安飲食文化五味雜陳、意味深長(zhǎng)���!或許這才有了司空?qǐng)D所追求的“味外之旨”“味外之味”�。

長(zhǎng)安飲食文化的

歷史變遷與因果邏輯

……

1���、長(zhǎng)安飲食文化是中華禮食文化的濫觴

飲食文化作為人類最基本的生存文化�����,是所有文化的藍(lán)本和母胎�����,它不但促進(jìn)了人自身的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步�����,而且孕育了人類文明的不同門類和形態(tài)�。已故著名考古學(xué)家��、人類學(xué)家張光直說過:“到達(dá)一個(gè)文化核心的最好辦法之一�����,就是通過它的腸胃?���!弊鳛槿A夏文明的發(fā)源地之一,周秦漢唐三千多年�����,關(guān)中一直是中華文化的核心地帶����,而最早孕育出中華飲食文化規(guī)范的西周�����,其都城就在關(guān)中平原的鎬京�。作為中華文化的一部分,飲食文化也是中華文化的源頭和本根�。禮從食出,食中有禮�����, 后世社會(huì)的人倫法度、文化制度和審美范式���,莫不從調(diào)制之法�、烹食之器��、進(jìn)食之具�、獻(xiàn)食之儀中歸納引申。

關(guān)中作為周人的發(fā)祥地��,西周的都城鎬京就在今天的西安�����。從公元前11世紀(jì)文王建豐邑�����,武王作鎬京�,到公元前771年西周滅亡,這期間鎬京不僅是中國(guó)歷史上第一座規(guī)模宏大��、布局整齊的城市�,是西周王朝政治、經(jīng)濟(jì)��、文化中心,而且也是周禮的誕生地���。雖然歷史上的周王朝并不具備大一統(tǒng)的控制力和號(hào)召力��,但“從周”卻是“至圣先師”孔子一生的理想�,周禮成為后世仰慕的典范�����。

“夫禮之初���,始諸飲食”,《禮記》《儀禮》《周禮》詳細(xì)記載了西周以來的飲食文化基本規(guī)范�,顯示著以食禮為核心的飲食文化理論,以“八珍”為標(biāo)志的菜品基本形態(tài)和以刀工�、火候、調(diào)味為核心的烹制技術(shù)規(guī)范初步形成�����?���?梢哉f�,到了西周�,華夏飲食才以文化的形態(tài)呈現(xiàn)于歷史,而基于這種飲食文化派生的價(jià)值體系和道德標(biāo)準(zhǔn)成為后世治國(guó)理政的依據(jù)和社會(huì)文化規(guī)范的基礎(chǔ)�,影響之后中華文化的基本走向和發(fā)展脈絡(luò)。鎬京無(wú)疑是中華禮食文化的濫觴之地��。這是長(zhǎng)安飲食文化的第一個(gè)階段�����。

秦漢以來����,版圖地域的統(tǒng)一,絲綢之路的開通使帝都長(zhǎng)安匯聚了前所未有的豐富食材�、配料以及技藝最精湛的廚師,文景之治后逐漸富庶的漢代社會(huì)一掃秦漢初年簡(jiǎn)樸的生活��。天子“設(shè)酒池肉林以饗四夷之客”��,官員則“設(shè)酒肴���,請(qǐng)鄰里�����,以為樂事”�。宮廷、官府����、門閥奢侈的餐飲時(shí)尚帶動(dòng)了飲食文化的飛速發(fā)展。在經(jīng)歷了春秋戰(zhàn)國(guó)的“禮崩樂壞”之后��,漢帝國(guó)獨(dú)尊儒術(shù)�,文化一統(tǒng), 西周以來的禮食思想重新登堂入室�����。儒家以食為媒�、借食說禮��,通過飲食禮制����、禮儀、禮俗向社會(huì)傳達(dá)君臣人倫之道和社會(huì)思想行為規(guī)范���,實(shí)現(xiàn)了飲食文化的多元統(tǒng)一�。至此,中華飲食文化的烹飪思想觀念���、審美價(jià)值體系和烹制技術(shù)規(guī)范才逐步完善�。長(zhǎng)安飲食文化進(jìn)入了第二個(gè)階段��。

“教化之行也���,建首善�,自京師始����,由內(nèi)及外?��!遍L(zhǎng)安作為西漢王朝二百余年全國(guó)政治��、經(jīng)濟(jì)和文化的中心�,中國(guó)歷史上第一個(gè)規(guī)模最大的城市����,漢長(zhǎng)安飲食文化推動(dòng)了西周以來中華食禮文化的系統(tǒng)化�、規(guī)范化�����,并在大一統(tǒng)的文化疆域中起到了引導(dǎo)和示范的作用�。中華飲食文化中的食禮思想從此根深蒂固,成為中華文化的核心觀念�����。

可以說濫觴于西周鎬京���,成型于秦漢的長(zhǎng)安飲食文化是中華食禮文化的典范����,它不但規(guī)范了華夏版圖內(nèi)飲食文化的基本理念�����、烹制工藝�、餐飲禁忌和餐飲形態(tài),而且由此引申出來的中華食禮文化成為后世個(gè)人����、社會(huì)和國(guó)家價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)和行為規(guī)范,不但浸潤(rùn)塑造了中國(guó)人特有的文化品格��,而且鑄就了中國(guó)人特有的認(rèn)知方式�����、思維習(xí)慣����、價(jià)值取向和行為邏輯。

2���、唐長(zhǎng)安飲食文化引領(lǐng)華夏

隋唐的大一統(tǒng)回歸使華夏社會(huì)邁入了空前繁榮的時(shí)代�,唐長(zhǎng)安城不但成為享譽(yù)世界的國(guó)際大都市����,而且成為當(dāng)時(shí)的國(guó)際美食之都。唐長(zhǎng)安飲食文化不但引領(lǐng)華夏����, 而且風(fēng)靡四海。這是長(zhǎng)安飲食文化的第三個(gè)階段��。

大唐長(zhǎng)安�����,風(fēng)流倜儻,八面威風(fēng)���?��!熬盘扉嬯H開宮殿, 萬(wàn)國(guó)衣冠拜冕旖���?����!保ㄌ仆蹙S《和賈舍人早朝大明宮之作》)唐帝國(guó)的榮耀和夢(mèng)想使長(zhǎng)安城成為人人向往的地方���。朝拜、進(jìn)貢��、求學(xué)�����、經(jīng)商�、旅游�、定居�����,龐雜的人員往來使長(zhǎng)安城成為當(dāng)時(shí)世界上人口最多��、口味最復(fù)雜的城市�。帝國(guó)的繁榮和帝都的魅力演變成強(qiáng)大的吸附力和匯聚力�����,“三江五湖��,貢輸紅粒���,云帆桂楫�����,輸納帝鄉(xiāng)��?���!遍L(zhǎng)安交通便利,七湖十藪�,三江五湖,閩越����、淮海, 無(wú)處不達(dá)����。唐天寶二年(743)海水廣運(yùn)潭舟楫開通之日,就有上百艘船只運(yùn)來江南的特產(chǎn)����。除此之外,地方官員也以各種托詞進(jìn)奉“以供人主宴飲之需”���。長(zhǎng)安城充斥著來自江南的各種菜蔬����,浙江沿海的海鮮也進(jìn)入了唐代長(zhǎng)安市場(chǎng)�,《元和郡縣志》《元氏長(zhǎng)慶集》等都有“土貢”海味的記載。

“開元太平時(shí)���,萬(wàn)國(guó)賀豐歲�����?�!保ㄌ评铍拧妒≡嚹奚延鹨虑罚疤莺饺f(wàn)國(guó)來�����,爭(zhēng)先貢金帛�?���!保ㄌ仆踟懓住堕L(zhǎng)安道·曉鼓人已行》)據(jù)統(tǒng)計(jì),盛唐時(shí)期����,與中國(guó)建立朝貢關(guān)系的多達(dá)七十多個(gè)政權(quán),遣唐使來華582次�����,盛世長(zhǎng)安匯聚了東南西北的各種不同的肉食�、蔬菜、海鮮和調(diào)料�����,有著不同的烹飪技法與技巧,同時(shí)也匯聚了不同地方的風(fēng)味���。

長(zhǎng)安城的胡食是隨著胡人的大量涌入而傳播開來的���。開元以來,“貴人御饌��,盡供胡食”����,御廚中有專做胡食的胡食手。上行下效��,胡食風(fēng)靡長(zhǎng)安�,并以長(zhǎng)安為中心向全國(guó)擴(kuò)散?!昂Т壕频辏夜芤圭I鏘�。”“玉盤初繪鯉���,金鼎正烹羊�����?�!保ㄌ瀑R朝《贈(zèng)酒店胡姬》)在胡食風(fēng)靡的同時(shí)�,南食也陸續(xù)進(jìn)入長(zhǎng)安宮廷、官府的菜譜��。韋巨源“燒尾食”中不光有“紅羊枝杖”����,也有“吳興連帶鲊”��,這道菜就是用江南吳興鯉魚發(fā)酵制作而成的�。隋唐間文化有“江左余風(fēng)”一統(tǒng)天下之說的,大量的江南士子縱橫詩(shī)壇���、書壇����。以人稱“吳中四士”的賀知章���、張旭��、張若虛�、包融為代表“大規(guī)模的吳地詩(shī)人群體”,以初唐四大家中的虞世南�����、褚遂良�、歐陽(yáng)詢以及草圣張旭等為代表的江南書法大家縱橫馳騁長(zhǎng)安詩(shī)壇書壇,讓長(zhǎng)安文化多了份江南氣象��。通化坊因聚居了南朝舊族和江左士人而被稱為“吳兒坊”���,大唐帝國(guó)前所未有的富庶和四海之內(nèi)各種山珍海味的匯聚���,使長(zhǎng)安城成為當(dāng)時(shí)世界上最大的飲食文化之都, 這里成為各種食物���、口味和烹制技巧的交匯融合之地�,也成就了前所未有的宴飲之風(fēng)�����。

初唐的宴樂活動(dòng)僅限于宮廷,開元盛世讓大唐社會(huì)繁榮�、國(guó)家富裕,唐玄宗特別喜歡宴飲�����,經(jīng)常賜宴群臣�,而且不斷頒布詔書,鼓勵(lì)社會(huì)“任追游宴樂”�����,出現(xiàn)了舉國(guó)“宴樂”的景象����。于是上行下效����,王公貴族、京官內(nèi)臣�����、地方官員以及平民百姓���,或府邸設(shè)宴�,或選景游宴,或聚會(huì)慶祝���,飲酒作樂����。甚至大軍出征或凱旋都必有十分豐盛的宴飲頌��。全社會(huì)宴飲成風(fēng)使民間專門承攬酒席的業(yè)務(wù)也很紅火���,最為著名的當(dāng)屬中第進(jìn)士系列宴席的承攬����。據(jù)《北里志序》記載:“自歲初等第于甲乙���,春闈開送�,天官氏設(shè)春闈宴�����,然后離居矣���。近年延至仲夏��?!毖顼嫊r(shí)間之長(zhǎng),歷史罕見�����。

胡漢一家�,華夷一體,長(zhǎng)安城豐富多彩的宴飲生活為秦漢以來的食禮文化注入了詩(shī)意化的浪漫色彩�。中原、草原和水鄉(xiāng)��,農(nóng)耕����、游牧和海洋,食材來源的兼容并蓄��,烹飪技巧的博采眾長(zhǎng)和餐飲器具的引進(jìn)演化���,極大地改變了長(zhǎng)安人的飲食結(jié)構(gòu)、消費(fèi)習(xí)慣����、菜品種類�、味型特點(diǎn)和時(shí)尚追求����。

《食譜》《膳夫錄》《四時(shí)纂要》《食療本草》等一大批飲食文化書籍的問世,也標(biāo)志著唐代飲食文化的覺醒�����。從韋巨源所獻(xiàn)燒尾宴可以看出��,盡管并非完整的菜單食譜�����,但食單中的各色菜點(diǎn)就有58種�����,名目繁多�����, 來源廣泛�,用料講究���,搭配適宜,品相精美�,甚至菜名都顯得風(fēng)雅別致。作為華夏最為強(qiáng)盛的統(tǒng)一王朝之都���,唐長(zhǎng)安飲食在秦漢飲食文化基礎(chǔ)上向?qū)徝阑l(fā)展��,對(duì)色�����、香�、 味��、形����、器、境的追求成為一代風(fēng)尚��,詩(shī)詞樂舞畫等多種藝術(shù)形式的融入也讓唐長(zhǎng)安飲食文化呈現(xiàn)出高雅迷人的個(gè)性特征�����。

唐代著名詩(shī)論家司空?qǐng)D在《與李生論詩(shī)書》中以酸咸之外的“醇美”來比喻詩(shī)歌需要追求的境界��,極大地影響了后世詩(shī)歌和詩(shī)論的發(fā)展����,反過來從側(cè)面說明了唐代飲食也在追求如詩(shī)般的“味外之旨”。中國(guó)美學(xué)起源于飲食文化��,滋味��、味道及其引申意義一直是中國(guó)美學(xué)的核心觀念�,司空?qǐng)D以味論詩(shī),強(qiáng)調(diào)詩(shī)歌追求的境界在“味外”和“韻外”�,一定是建立在對(duì)唐代飲食文化尤其是對(duì)菜肴味道追求變化的敏銳把握和深刻感悟基礎(chǔ)上的。

五福臨門

“胡麻餅樣學(xué)京都��?��!背跆崎L(zhǎng)安飲食引領(lǐng)華夏風(fēng)尚�����,而且也隨著帝國(guó)的影響力而向外擴(kuò)散����,向西通過絲綢之路傳播到廣大的中亞、西亞�����、南亞等地����,向東通過海路輸入朝鮮、日本及東南亞諸國(guó)���,這些國(guó)家皆以長(zhǎng)安飲食文化作為典范之作����。這是中華飲食文化第一次向世界展現(xiàn)迷人的風(fēng)采���。

羊肉泡饃

開放�����、融合�、平等�,海納百川、和而不同、多元一體是唐長(zhǎng)安飲食文化的風(fēng)格����。它融草原�����、農(nóng)耕��、綠洲�����、海洋飲食文化于一體�,是中華古典飲食文化的集大成者,這種既保持了秦漢長(zhǎng)安禮食文化內(nèi)在特質(zhì)����,又呈現(xiàn)出風(fēng)格各異的飲食文化形態(tài),開創(chuàng)了后世精彩紛呈的地方飲食文化之先河�, 也為中華多元一體文化的形成奠定了基礎(chǔ)。一定程度證明了唐代飲食美學(xué)發(fā)展的高度�,即從傳統(tǒng)的本味或調(diào)味,轉(zhuǎn)為追求味外之味�����。

3、西安飲食文化正式成型

大唐長(zhǎng)安文化是多元一體文化的集中體現(xiàn)�。長(zhǎng)安飲食文化就是中華飲食文化與異質(zhì)文化雜交和重組的產(chǎn)物,漢化胡食就是基因重組后出現(xiàn)的飲食文化新形態(tài)��,兼容并蓄��、包容大度是唐長(zhǎng)安飲食文化的基因特征�。

大唐之后,帝都功能的缺失����,城市規(guī)模的縮小,人口的大幅減少導(dǎo)致長(zhǎng)安(西安)這座城市不再具有飲食文化的引領(lǐng)�����、示范能力�����,但帝都千年的榮耀作為一種歷史記憶已經(jīng)滲透到古都人的靈魂之中�����,宮廷、官家食譜和烹飪技巧連同庖人一起散落到民間社會(huì)���,讓長(zhǎng)安飲食的遺風(fēng)遺韻繼續(xù)彌漫在古城的大街小巷�����。

長(zhǎng)安飲食文化的強(qiáng)大基因使西安城雖處邊緣地帶,卻因獨(dú)守一隅而保留了自己的精髓���,在不斷西部化的過程中保住了純真的本色�,從此西安飲食文化呈現(xiàn)出不同于其他地域飲食文化的顯著特征:胡漢相融���,外胡內(nèi)漢��;雄渾大氣���,豪邁粗獷卻不失法度;守正求真��,形散而神不散�。

安史之亂后到五代,大規(guī)模不間斷的戰(zhàn)爭(zhēng)將長(zhǎng)安城幾近毀滅���?����!伴L(zhǎng)安寂寂今何有�����,廢市荒街麥苗秀���?����!保ㄌ祈f莊 《秦婦吟》)“豪華盡成春夢(mèng)�,留下古今愁��?����!保ㄋ慰蹬c之《訴衷情令·長(zhǎng)安懷古》)曾經(jīng)讓人仰慕的長(zhǎng)安城變成了文人懷舊與感慨的對(duì)象���。政治版圖的變遷以及文化重心的南移使長(zhǎng)安城逐漸邊陲化���,遠(yuǎn)方成為宋以來人們對(duì)長(zhǎng)安城的印象�。明洪武二年(1369)�,為“安定西北”,長(zhǎng)安城改名西安府����,長(zhǎng)安飲食文化進(jìn)入第四個(gè)階段,西安飲食文化時(shí)代�。

唐以后,華夏飲食不再有能主導(dǎo)天下的大一統(tǒng)餐飲菜系����,長(zhǎng)安的沒落使中華飲食文化出現(xiàn)了分野�。唐朝之后數(shù)百年間出現(xiàn)的大小偏安王朝早已沒有了大唐開放、兼容�����、自信�、豪邁、雄壯的文化精神�,致使中原和江南文化核心地區(qū)的飲食文化走上封閉、自主����、內(nèi)斂�����、平淡�����、雅致的道路��,進(jìn)入了群雄爭(zhēng)霸的割據(jù)階段����。這些地方菜系逐漸自成一派����,各具風(fēng)釆,有邊界而無(wú)隔膜�,根據(jù)食材、技巧以及食客口味的變化而不斷發(fā)展�。天災(zāi)人禍造成的移民遷徙,戰(zhàn)爭(zhēng)引發(fā)的民族碰撞���,商貿(mào)帶來的文化融合��,使各菜系之間相互吸收�、模仿、引用和改變�,演化出中華菜系文化的千姿百態(tài),共同拼接起多元一體完整的中華飲食文化版圖�。

北宋時(shí)期,“北方各地少數(shù)民族����,以陜西最多”,并且“多游牧民族���,北宋后期至南宋���,長(zhǎng)安城又被少數(shù)民族政權(quán)統(tǒng)治百余年����。北宋時(shí)期,蘇軾初仕鳳翔時(shí)給蘇轍的詩(shī)寫道:“隴饌有熊臘���,秦烹唯羊羹���?�!边@說明�,粗豪����、厚重、豐腴�、濃烈的西北高原風(fēng)味”已成為陜西飲食文化的基本特色。

清末民初�,西安的飲食街區(qū)主要在南院門和西大街等地,春發(fā)生葫蘆頭��、樊記臘汁肉���、王記粉湯羊血�、韓家桂粉湯圓����、老童家臘羊肉、同福樓�、白云章、天錫樓飯莊等聚集于此����,主要是小吃�����、傳統(tǒng)陜味菜和清真菜��。

民國(guó)時(shí)期的西部開發(fā)以及抗戰(zhàn)時(shí)期的內(nèi)遷���,西安外來人口增多,其他菜系紛紛落戶西安�。到1947年,西安有大中型餐館209家�,小飲食攤點(diǎn)3000多戶,從業(yè)人員超過1萬(wàn)人�,著名的大型餐館有71家,包括12個(gè)菜系����,其中以清真牛羊肉泡饃館最多。清真酒樓天錫樓��、一間樓等���,曾接待過國(guó)共高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人,說明清真菜系在西安飲食格局中的地位。

到此�,西安飲食文化才正式成型,其特點(diǎn)就是清真飲食文化與傳統(tǒng)長(zhǎng)安飲食文化的融合與涵化��。西安清真菜烹飪技巧�、調(diào)味特點(diǎn)和菜品結(jié)構(gòu)的長(zhǎng)安飲食化促進(jìn)了清真菜向系統(tǒng)化、規(guī)范化����、高檔化方向發(fā)展。西安菜則在繼承�、借鑒、融合���、發(fā)展的基礎(chǔ)上����,將主食入菜�����、菜食合一的飲食形態(tài)推向常態(tài)化�、生活化,它將色��、香、味��、形完美結(jié)合�����,堪稱中華飲食美學(xué)的另一個(gè)典范��。

4��、振興陜菜���,再創(chuàng)輝煌

重振盛唐雄風(fēng)����,是改革開放以來西安城市發(fā)展的最大呼聲�。從飲食做起,在飲食文化中激活大唐盛世開放����、兼容、自信����、豪邁、雄壯的文化精神成為新一代陜西餐飲界的自覺追求����,長(zhǎng)安飲食文化進(jìn)入了新的階段,這是一個(gè)飲食文化自覺��、自信的時(shí)代���。

改革開放以來�����,西安的經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速����,飲食文化繁榮發(fā)達(dá)�����,川��、湘�、粵、魯?shù)雀鞣N菜系匯聚西安�,這是地方飲食文化反哺西安飲食文化的時(shí)代�����,各大菜系的用料特點(diǎn)����、調(diào)味習(xí)慣和烹飪技巧給西安餐飲帶來了新的啟示�����。在各大菜系中尋找長(zhǎng)安飲食的基因圖譜�����,在仿唐宴�、唐代官府宴開發(fā)中挖掘唐長(zhǎng)安飲食文化的靈魂,在陜菜探秘活動(dòng)中對(duì)散落歷史塵埃中的經(jīng)典食譜進(jìn)行搜集整理�����,并通過躬身實(shí)踐去激活逝去的歷史記憶�,長(zhǎng)安飲食文化的發(fā)展進(jìn)入了新的階段——陜菜階段。

十三朝古都早已成為一種歷史想象���,但漢唐長(zhǎng)安飲食文化以活態(tài)的歷史遺產(chǎn)傳承至今����。這些儲(chǔ)存著長(zhǎng)安飲食文化DNA的珍貴遺產(chǎn),記載著這座城市的興衰變遷�, 這是陜菜振興的歷史依據(jù)和內(nèi)在動(dòng)力���,也是陜菜振興取之不盡�、用之不竭的智慧源泉�。

長(zhǎng)安飲食文化從中心走向邊緣,從落寞再度輝煌���,固然有飲食文化的內(nèi)在邏輯�,但長(zhǎng)安飲食文化一直與西安這座城市的命運(yùn)緊緊地連接在一起���。因?yàn)橹挥谐鞘胁庞芯薮蟮娘嬍澄幕Y源整合力和驅(qū)動(dòng)力�,才能推動(dòng)飲食文化的創(chuàng)新與變革�����。城市不同的時(shí)代�、不同的功能、地位賦予飲食文化的角色和作用�。振興陜菜就是要回歸盛唐開放����、自信��、融合�����、進(jìn)取的精神����,激活長(zhǎng)安飲食文化的傳統(tǒng)基因,把十三朝古都厚重的歷史演化成為清晰可辨的文化標(biāo)識(shí)�����,把三千多年的文化烹制成為人們?nèi)粘I钪械拿牢都央?,在古都發(fā)展建設(shè)中再造長(zhǎng)安飲食文化的輝煌。美美與共��,和而不同��,與時(shí)俱進(jìn)�,盡顯特色,將是陜菜未來的發(fā)展之路。

作者簡(jiǎn)介

田龍過 陜西科技大學(xué)設(shè)計(jì)與藝術(shù)學(xué)院教授���、博士生導(dǎo)師����,陜菜網(wǎng)智庫(kù)專家

責(zé)任編輯:王順利/《新西部》雜志·新西部網(wǎng)

終審:楊旭民

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報(bào)窗口

不良信息舉報(bào)窗口