處于農(nóng)業(yè)文化與游牧文化����、黃土文化與草原文化、漢文化與多民族文化聚合點的榆林老城��,卻奇特地保有了一些南方基因的菜式���,這與歷史中人類戍邊囤兵遷民有關(guān)�����。六百多年來����,榆林美食逐漸形成了一種自我標準����,而且這個標準在結(jié)合當?shù)厥巢牟粩喔牧及l(fā)展中沒有遭到人為中斷。因循自然��,榆林人注重的是時令時節(jié)菜式與身體滋養(yǎng)的自然法則��,而年茶飯菜傳承的更多的是與親情有關(guān)的味道��。

我一直秉持一種觀點:大多數(shù)人一生的味蕾與飲食喜好�����,都受童年的飲食習慣左右并影響一生。

離開榆林的數(shù)年里���,我走過了十多個國家與大半個中國�,其間也不停地搜尋各地特色美食��,可在獵奇式的嘗食時���,總會下意識地與故鄉(xiāng)的各種菜肴與味道做一番比較。

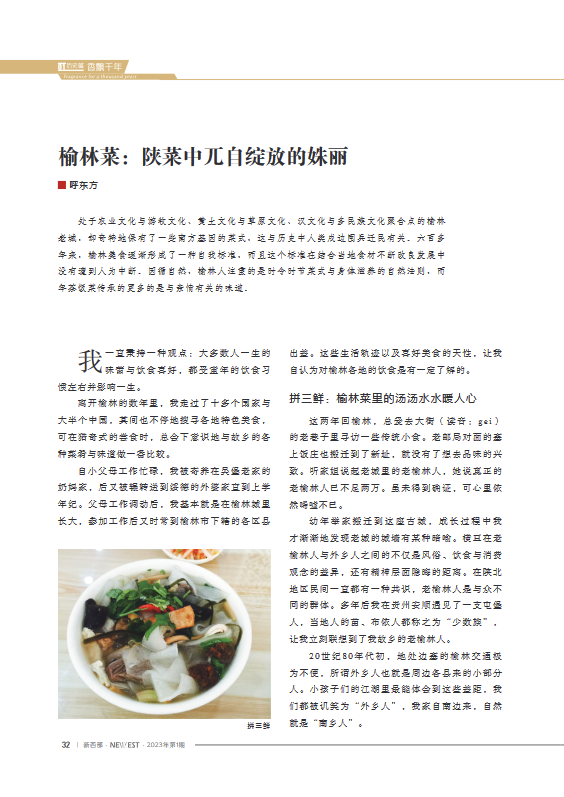

拼三鮮

自小父母工作忙碌�����,我被寄養(yǎng)在吳堡老家的奶媽家���,后又被輾轉(zhuǎn)送到綏德的外婆家直到上學年紀����。父母工作調(diào)動后���,我基本就是在榆林城里長大�����,參加工作后又時常到榆林市下轄的各區(qū)縣出差���。這些生活軌跡以及喜好美食的天性����,讓我自認為對榆林各地的飲食是有一定了解的����。

拼三鮮:榆林菜里的湯湯水水暖人心

這兩年回榆林,總愛去大街(讀音:gei)的老巷子里尋訪一些傳統(tǒng)小食�����。老郵局對面的塞上飯莊也搬遷到了新址��,就沒有了想去品味的興致��。聽家姐說起老城里的老榆林人�����,她說真正的老榆林人已不足兩萬����。雖未得到確證���,可心里依然唏噓不已。

幼年舉家搬遷到這座古城���,成長過程中我才漸漸地發(fā)現(xiàn)老城的城墻有某種暗喻�。橫亙在老榆林人與外鄉(xiāng)人之間的不僅是風俗��、飲食與消費觀念的差異��,還有精神層面隱晦的距離��。在陜北地區(qū)民間一直都有一種共識��,老榆林人是與眾不同的群體�����。多年后我在貴州安順遇見了一支屯堡人�����,當?shù)厝说拿?���、布依人都稱之為“少數(shù)族”,讓我立刻聯(lián)想到了我故鄉(xiāng)的老榆林人����。

20世紀80年代初,地處邊塞的榆林交通極為不便�����,所謂外鄉(xiāng)人也就是周邊各縣來的小部分人�����。小孩子們的江湖里最能體會到這些差距�����,我們都被譏笑為“外鄉(xiāng)人”����,我家自南邊來,自然就是“南鄉(xiāng)人”����。

從小學到高中��,同學大都是住在大街巷子四合院里的老榆林人�����。我在這些同學家里嘗過許多在我家無法享受到的美妙滋味�����。譬如:酥油糌白饃�����、燴酸熟菜���、粉漿飯��、炸燴菜��、羊肉粉湯扁食���、西葫蘆燴豆腐等等�����,都是老榆林家常菜�����。特別是一種用豬板油加糖做餡包的葷油包子�����,給我留下極深的印象�����,多年后我在江西黃山婺源一帶���,居然又吃到了這種餡的包子�����。同學們各家味道自是不同�����,卻都讓我回味不已�����,屢屢與父親講起���,他瞇一下眼總結(jié)了一句我后來經(jīng)常聽到的話:榆林城人會做飯��。

據(jù)說榆林拼三鮮如今又被稱為西北“佛跳墻”����,是榆林菜中燒����、煮、炸��、蒸�、燜、溜等繁復(fù)細致菜式的代表之作�����。我一直支持業(yè)界一種觀點����,即榆林老菜就是榆林官菜��,起源則是明代南方被貶或戍邊官員帶到這座九邊重鎮(zhèn)的。昔年我在榆林采訪一位榆林小曲國家級傳承人��,他說老榆林人五代之上都是明洪武年間從江蘇一帶派駐到榆林的軍戶�����,“平時是小手工業(yè)者�����,戰(zhàn)時就是軍人”���。榆林小曲與榆林菜就是由這些軍人的官員從南方帶過來的����。他的這一說法與明初年朱元璋為了鞏固北部邊防所采取的遣將練兵��、藩王守邊��、徙民實邊����、廣布都司衛(wèi)所等措施是相吻合的。榆林衛(wèi)屬明朝三百二十九衛(wèi)之一���。

榆林官菜之所以能在民間流傳至今�����,也是與其菜式烹飪技法的廣泛流傳有關(guān)����,倒也符合軍戶們被封閉起來,但彼此之間頻繁交流�����,互通有無的狀態(tài)���。六百多年來��,榆林美食逐漸形成了一種自我標準���,而且這個標準在結(jié)合當?shù)厥巢牟粩喔牧及l(fā)展中沒有遭到人為中斷。

拼三鮮極具代表性����,它是老榆林人婚喪嫁娶待客必有的主菜�����。

剛到榆林不久,有鄰居生小孩第三日曰“洗三”����,榆林人除請醫(yī)婆給新生兒洗藥浴,還得給親戚鄰里各家送一大份拼三鮮�,這一規(guī)矩有公告諸親友去探訪、問候之用��。母親催促著剛放學回家的我和哥哥快點吃��,“要不然片粉浸了�����,就不好吃了”��。

拼三鮮湯里很多食材當時我并不認得��,除了有不同做法的豬羊雞肉����,還有三種不同做法形狀各異的肉丸子,佐以片粉、海帶絲���、黃花菜��、木耳�����、菠菜等�,還得配上紅色與黃色的菱形餃子稱為“佛手”��。舊年拼三鮮出鍋后��,必撒一把韭黃�,味道會被提升到另一種段位。如今�����,榆林城外的水稻田早被高樓填滿��,當然沒有冬日里壓在稻草下那種短小卻味道極濃的韭黃�����。滿城的拼三鮮都缺了這一提味“神草”,舊日味道再也難覓����。

當年塞上飯莊舊址被人稱為二樓餐廳��,是整個小城里為數(shù)不多的餐館之一���。1980年代中期��,這個國營餐廳改制后����,為正宗榆林菜培養(yǎng)出一大批的傳承者�����。因父母親都是有工作單位的人����,我倒是時不時被大人帶著在這個餐廳參加婚喪嫁娶的各種宴席。

時常聽得母親抱怨:老榆林人的規(guī)矩太多了��,吃宴席時的座次與上菜的程序都各有講究�����。小孩子喜歡吃宴席當然因為糖果糕點,還有平日里難得一見的各種肉食菜肴���。偷聽到大人們議論宴席菜式檔次高低的概念是看拼三鮮里放不放魷魚�、海參����,這樣的海三鮮,會將一場宴席的檔次提升不少�����。

宴席是從涼菜開始�,白色皮凍與紅色燜子是榆林涼菜獨有的組合,撒著白糖的炸豆奶是每個孩子的最愛�����。八個涼菜上了以后��,就得上一道熱湯���,有時是魷魚蛋片湯����,有時是生汆丸子粉條湯。過渡到熱菜系列��,基本上四菜一湯���。菠菜燜肉絲是一道看似簡單卻最考驗廚師水平的菜式,肉絲的老嫩����,還有出鍋時加入菠菜的時機,以及入醋的適度�����,都有講究�。對比起來,熘肚片�����、炸糕丸子��、魷魚燒蛋塊��、豬肉翹板粉等技術(shù)含量就稍顯低了一些,所以如今到處可見的榆林餐館里��,菠菜燜肉絲并不多����。

接下來就該拼三鮮登場了,這是向清蒸羊肉����、紅燒魚肉、豬肘子等硬菜過渡的一道湯菜��。講究的席面也會用魷魚什錦湯過渡�����,榆林菜講究的色形與刀工在這道湯中顯現(xiàn)得淋漓盡致�����。如今這道菜已經(jīng)成了當?shù)氐姆沁z項目�����,普通餐館很難得見���。

在由主菜向甜品過渡的時候���,就該甜湯出現(xiàn)了���,最常見的就是銀耳醪糟湯。之后的甜品重頭八寶飯與別處也是不同的���,榆林八寶飯的特別之處是一定要用豬油打底���,加入陳皮桂枝面與玫瑰醬��,宴席上吃前要在飯上散一點白酒燃燒約一分鐘左右��,待火自滅方可食用��。接下來就是甜點登場�,一般為多層酥皮上撒了粉紅色糖的香納(音)或者馬蹄酥,榆林菜嗜好酸甜的基因顯現(xiàn)出來����。

多年后,見識了多種菜系的菜式后�,我才曉得了榆林湯式菜的稀缺與珍貴����,諸如雞丁湯����、蛋羹湯這類制作手法精細的湯更應(yīng)稱其為羹。這種有別于塞上苦寒之地粗暴飲食習慣的湯�����,帶著南方精致基因的滋味�����,一口一口喝下去��,真是舒坦得很�����!

后來���,我本家一位靖邊的妹夫說起他第一次參加榆林宴席的感受�,“靖邊吃席都是肉����,榆林吃席感覺全是在喝湯���。”細細品味��,這大約就是城鄉(xiāng)由飲食到精神層面的差距吧��!

羊雜碎:隱匿在市井陌巷的平民味道

有些食物有味道�,就是在“吃不著”的瞬間最讓人向往。

羊雜碎就是我讀高中年代冬日寒夜下晚自習騎車回家時���,渴望著熱熱乎乎卻“吃不著”的念想�。倒不是受困于經(jīng)濟制約�����,而是那個年代學校門口不遠處的一長排羊雜碎攤前鮮少有女性敢坐下來�����,從容地喝完一碗羊雜碎的,特別是女高中生。

街邊賣羊雜碎和油旋的小店

“吃不著”的困擾讓我盼望每個周六���,不用上晚自習就能和最好的伙伴去她媽媽辦公室學習�����,我倆打回來一大搪瓷缸子羊雜碎大塊朵頤地分食�。

榆林地理位置與自然條件適合畜牧養(yǎng)殖,緯度較高又受西伯利亞冷氣團影響��,氣溫偏低�����。這些因素導(dǎo)致了當?shù)厝说娘嬍持袑Ω鞣N熱量較高肉類的需求較大�。此地又盛產(chǎn)羊肉,人們也擅長烹飪與羊有關(guān)的一切食材����。羊內(nèi)臟與頭、蹄被統(tǒng)稱為羊雜�����,相較于羊肉來說不屬于正道食材����,價格更親民�����,但其滋味獨特��,令很多饕餮老客傾心不已���。

羊雜碎在我家有別于榆林城人的做法,母親要把羊肝單獨煮熟���, 在旺火中煮數(shù)分鐘就提前撈出���,否則就會干硬如嚼蠟一般。其它的心肺之類的則一鍋煮熟后分別處理�����。切細條狀�����,與土豆絲和細粉條炒著吃���,這是榆林南邊綏德�、吳堡一帶靠近山西呂梁一帶的家常吃法�����。

榆林以西的定邊��、靖邊是養(yǎng)羊大縣�����,過去這里集市上都賣一鍋燉的純羊雜�����。當?shù)厝颂崞鹩芰盅螂s碎很是不屑一顧��,那種精細與繁瑣的做法在這里人看來����,完全沒有必要,感覺小氣之至���。

榆林人食用羊雜碎謂“喝羊雜碎”���。這個“喝”字道出榆林羊雜碎的精華依然是湯�����。配料大過了羊雜本身�,以細粉條為主���,佐以炸細蔓蔓條(土豆在榆林稱為“蔓蔓”)����、炸豆腐���,傳統(tǒng)做法還加入一些蓮花白菜絲和不油炸的蔓蔓絲�,而各家煮羊雜的湯才是靈魂����。

1990年代,羊雜碎普及成為大街小巷男女老少皆可食用的早點��。一大碗羊雜碎喝完湯后�����,食客可以高呼讓店家續(xù)湯�����,然后再隨手加入一把炸蔓蔓絲���,又是熱呼呼一大碗��。小城里的人基本都是熟面孔��,店家對食客的要求無限滿足�����,還不時開著玩笑:“今兒一天不用再吃飯了���。”

過去����,人民煤礦洼對面有家著名的羊雜碎攤位,夫妻檔一大桶湯只賣幾十碗����,饑餓營銷效果明顯��,是很多饕客炫耀的名吃�。后來�����,古城里街邊小巷雨后春筍般冒出很多家店����,各自有鐵粉擁躉數(shù)年如一日。至今榆林城人每日早上為追尋一碗好吃的羊雜碎而驅(qū)車數(shù)十公里�����,也算是小城人生活的一大樂趣���。

榆林以北的神木人則有將羊雜碎與羊血燴入面條的吃法����,當?shù)厝朔Q其為雜碎面�。

與榆林羊雜碎類同的湯式食用法還有綏德城區(qū),但配料就改變了很多��,羊雜湯熬制白湯為主��,羊雜之外還得加入羊血條和粉條、小段芹菜等��。這種羊雜碎在我記憶中也是1990年代中后期才出現(xiàn)�����。過去綏德城最著名的北門灣豬頭肉����、油旋配的是當?shù)氐奶厣〕院诜?,后來又加上了羊雜碎攤位,一下子聚全了綏德城的頂級地方小吃�����。

說起隱匿在記憶里的味道���,依我而言����,最想念的還是童年時外婆和奶媽烙的韭菜雞蛋餅���。綏德與吳堡交界���,飲食習慣也極為類同���,我老家吳堡縣地域過小而久居黃河邊,方言卻與周圍鄰縣完全不同��,倒是《舌尖上的中國》帶火了這里的空心掛面���。著名的陜北洋芋擦擦�、抿節(jié)都是這一代農(nóng)家日常的吃食����,兩種食物叫法都是黃河邊的佳縣、吳堡到綏德義合周邊一帶的發(fā)音���。

與綏德南交界的清澗人擅長做餅��,烙餅與煎餅很有名��。這兩個當?shù)匦〕宰屒鍧救嗽谟芰指骺h甚至省城都開了不少餐館�����。烙餅是薄軟的千層蔥油餅��,必配當?shù)氐母吡合★埡拓i肝土豆條��。煎餅卻與眾不同�,用蕎麥面做成。早在元代王楨《農(nóng)中》就有蕎麥“治去皮殼�,磨而成面,攤作煎餅�����,配蒜而食”的記載���。煎餅的制作過程比較復(fù)雜,吃時要蘸當?shù)厝伺淞系拇姿庵磐昝馈?/p>

羊雜湯

綏德以北的米脂縣�����,卻有一道其他縣不得見的特殊小吃��,名為驢板腸�。米脂盛產(chǎn)佳米驢,我的少年時代����,時見公路上有人驅(qū)趕著一大群驢子徒步趕路���,聽大人講多半是米脂人。陜北地區(qū)氣候干燥�����,飲食中麻辣做法并不多見����,米脂驢板腸卻獨為麻辣味。

米脂靠近榆林所轄的鎮(zhèn)川一帶有一種與山西晉中地區(qū)同名的小吃“碗托”����,只不過陜北碗托用蕎麥制作,佐以麻辣豬肝心���。鎮(zhèn)川還以盛產(chǎn)一種面點干爐著稱����。

順便提一下�,與很多人的印象里的陜北人不同,老榆林人日常習慣吃大米��。鎮(zhèn)川北的魚河鎮(zhèn)以產(chǎn)大米著稱,榆溪河畔的水稻田所產(chǎn)的魚河大米口感黏甜類同寧夏大米���。史載�����,明中葉魚河堡先民們從江淮地區(qū)的安慶���、廬州等地戍邊遷徙而來,帶來了水稻種子和種植技術(shù)�,當時魚河堡區(qū)域的水稻生產(chǎn)可以保障榆林軍需之用。

榆林以西的靖邊��、定邊縣�����,與榆林老城人一樣�����,冬天有腌制酸白菜的習俗���,因白菜在腌制前要在開水中燙一遍,故而也謂之酸熟菜。靖定兩縣有黃米飯熬酸菜���,是家家戶戶冬天日常的飯菜����。

榆林以北的神木與府谷兩縣緊鄰內(nèi)蒙古�����,飲食習慣自然也受到影響���。如今風行榆林的大燴菜���,依我的記憶是由內(nèi)蒙古傳到神府一帶,再進入榆林菜系中的�。1990年代中期,我時常要去神府出差�����,第一次吃到大燴菜就是在府谷�����,當年拉煤的大貨車司機將這道美食由內(nèi)蒙古傳遞開來。金雞灘鎮(zhèn)本緊挨內(nèi)蒙古�����,日常飲食趨于同化�����,又處在交通要道上����,當?shù)夭宛^老板將其改良后,風靡一時����。大塊的豬肉或者排骨燉熟,加入大塊蔓蔓用高壓鍋繼續(xù)燉�,豆腐和酸白菜、粉條都要單獨在肉湯中燴到入味�,然后與高壓鍋中的肉和大塊蔓蔓再燴一起����,出鍋撒蔥花香菜, 食材制作粗暴����、簡單����、快速���,大塊的肉滿足熱量需求�,酸菜爽口解膩��,是風塵一路貨車司機的美食首選�����。

橫山羊肉是中國地理標志產(chǎn)品

很多人其實不知道���,府谷還有一道民間美味曰“豬灌腸”���,與東北血腸類似,不過灌入的是蕎麥面精粉�����,用蒜作蘸料�,甚是美味����。此美味在府谷也不多見�,需夜晚在各種美食攤位碰運氣。府谷最出名的是當?shù)匾环N山果�����,名為海紅果����,單吃類似山楂,做出的海紅果飲料是陜北不多見的自產(chǎn)飲料之一�����。

與我少年時代不同�����,隨著交通與人口的遷徙���,榆林各縣的地方小吃也在日趨同化。很多人開始熱心地尋覓那些隱藏在街頭陌巷的正宗平民家常小吃�����,為的是入口熟悉的味道,而入心是食物不經(jīng)意間帶回的記憶�����。

羊肉:時令節(jié)氣里的飲食

在外地大多數(shù)人的印象中���,陜北的飲食似乎就是羊肉�,這與各地的陜北餐館多以鐵鍋燉羊肉有關(guān)��。

多年來一直致力于研究和挖掘陜菜的西安大唐博相府總經(jīng)理����、中國陜菜網(wǎng)CEO劉曉鐘持有一種觀點,他認為陜北特別是榆林是給陜菜提供食材的地方���。確實���,中國古代祭祀中太牢與少牢都不能缺了羊肉。十三朝古都長安��,不管是宮廷菜還是官府菜�,最重要的食材當然就是羊肉��。

其實全國羊肉的產(chǎn)地是有鄙視鏈的����。就是在榆林這樣一個區(qū)域���,三邊人覺得此地羊肉最好�����,特別是定邊有說法:天下最好吃的羊肉在陜北���,陜北最好吃的羊肉在定邊。至于橫山羊肉能申請到國家地理標志產(chǎn)品保護這一品牌��,在定邊���、靖邊人看來���,只是搶了先機而已。

我倒覺得榆林各地羊肉只是因為做法多變��,而各成一派而已。如今橫山與靖邊一帶對外宣稱本地羊喜食地椒�����,故而羊肉不膻氣���,可我至小在榆林吃羊肉時并沒聽到這一說法。

榆林從地域上被習慣地分為北六縣與南六縣�,北六縣是風沙草灘區(qū),傳統(tǒng)上以畜牧養(yǎng)殖為主���,羊肉的食用以大塊燉煮為主���,調(diào)料很簡單,就是鹽與紅蔥���、花椒�、紅辣椒��。傳統(tǒng)上定邊有三寶���,其中一寶是羔子皮�����,所以定邊人有食用羊羔肉的習俗�����。昔年我在定邊第一次吃這道當?shù)孛车臅r候����,心生不忍,后堅拒再食用�。靖邊當?shù)赜信c內(nèi)蒙人一樣喜食風干羊肉的習慣,風干羊肉鎖住了羊肉的原味��,大多數(shù)人會覺得膻氣過重�����,可靖邊人恰恰追求的就是這個滋味�����。廣袤的白于山區(qū)一到初秋漫山遍野都是蕎麥花����,風干羊肉配上剁蕎麥從靖邊開始,傳遍了白于山區(qū)兩邊的各縣。

南六縣羊的養(yǎng)殖量較小����,羊肉吃法就略顯簡單,最普遍的吃法是做成羊肉臊子��。如今到處可見的綏德四十里鋪羊肉面就是羊肉臊子吃法的代表����。南六縣很多地方���,過紅白事時普遍有用羊肉河撈(饸饹)待客之道���。普通人家日常吃的臊子,是將羊肉切小丁燉煮�����,然后大多還要加入豆角���、豆腐之類的配菜�����。

榆林也有名廚研制的羊肉新吃法——羊道�����,而我記憶中的羊肉吃法�,都是從民間流傳下來的,自不能比及名師創(chuàng)新之大菜����。

羊的吃法還與榆林民間對節(jié)氣的重視有關(guān)。老榆林人對時令節(jié)氣的飲食非常講究�����,民間就有用時令食材滋補身體的養(yǎng)生之法�����,這也是外鄉(xiāng)人抱怨的禮節(jié)繁瑣的原因之一���。

每年冬至�����,榆林城人有燉煮羊頭或羊肉的習俗���,謂之熬冬���。熬冬之后,意喻進入冬季修養(yǎng)之時�����,肉類的進補自然就多了起來�。但精細的榆林人會用當?shù)厥a(chǎn)的各種食材與肉類一起熬,熬就是燉��,代表作有羊肉熬茄子����、酸白菜熬豬肉���、羊肉雜燴菜等等的燉菜���,而這些菜式最不可缺的主角卻是蔓蔓。榆林特別是三邊所產(chǎn)蔓蔓沙�����、黏、甘甜��,任何食材加入蔓蔓熬熟后����,富含的淀粉會讓湯菜黏糊起來,肉湯香味浸入其中���,是榆林人的家常菜����。

隨后的臘八節(jié)���,家母會做兩種臘八粥�����,我老家吳堡一帶稱之“燜飯”�,一種是紅棗與軟黃米�,另一種是羊肉丁與軟黃米。而在榆林老城�����,也有臘八節(jié)將羊肉丁與黃米粳米同煮,稱其為“霍遼飯”��。

轉(zhuǎn)年的清明節(jié)���,塞上古城開始草長鶯飛�����。清明前一日�,是榆林人極看重的寒食節(jié)�。家家戶戶在寒食節(jié)前,都要備好攤黃�,攤黃用軟黃米面配入適當?shù)囊稽c硬米面發(fā)酵成黏糊狀,在特制的鐵鏊子上一個個攤好���。寒食節(jié)當日用黑豆芽、炸豆腐絲與細粉條等食材涼拌一道黃和菜�����,與攤黃一起全家食用����。南六縣則是用黃米面發(fā)酵��,蒸成塊狀發(fā)糕謂之“米黃”����。

進入春日����,頭道韭菜最為鮮美,榆林人會用韭菜�����、熟豬肉�、綠豆芽等配料作餡,用開水燙面作皮包韭餅��。每次媽媽炸韭餅����,我就守在鍋旁等炸熟撈出,先搶一個到自已碗中�,燙嘴也顧不得了。

以前端午過后天氣熱起來�,榆林城周圍的農(nóng)田里種植的水蘿卜、萵筍會大量上市���,老榆林人就會食用一道冷面��,煮熟的菱形面片過冷開水后與黃瓜����、水蘿卜、萵筍切片����、煮熟的肉片、片粉拌一起����,加入的芥末是喚醒這道冷面的靈魂。

幼時�����,綏德的外公還自種一些小麥為自家食用��。黃土高原的氣候土壤并不合適種植小麥����,一年一熟還廣種薄收�。但到了農(nóng)歷六月六��,當外婆念叨著“六月六��,新麥饃饃熬羊肉”的時候�����,村子里會“打平伙”每家每戶發(fā)一點羊肉�����,配上新麥子蒸的白面饃�����,家家戶戶就儀式感滿滿地開始了夏日的美食分享���。

鐵鍋燉羊肉

到了夏初農(nóng)歷六月十九,老榆林人有習俗去城邊的戴興寺��、無量殿禮佛�,分食素齋。如果不去寺廟���,大多也在家中自己做羅漢素齋��。羅漢菜菜名取自十八羅漢聚集一堂之義����,以油炸豆腐、土豆塊���、片粉�、菠菜等十多種鮮香原料精心烹制而成���,是素菜中的上品����。

夏日酷暑之時���,環(huán)繞四周的沙漠讓榆林人特別容易“上火”�����,有一種敗火的粉漿飯在夏日最受眾人歡迎��,口感類似老北京的豆汁。

榆林人有句土話:“粉漿飯�����,憋灰漢?�!狈蹪{飯據(jù)說是明代京官帶到榆林的菜式�����,這是榆林菜起源的另一說法�����。榆林豆腐制作工藝特別����,需用酸漿點豆腐,粉漿就是加工過剩余的綠豆淀粉下腳料��,經(jīng)過發(fā)酵后又餿又酸�����,是很多外地人眼中的“黑暗料理”��。城里人時不時就去豆腐坊淘酸粉漿回家,依次加入黃米�����、小米��、大米����、羊油,用小火熬制���,熬成碎米粥狀�����。吃時要加入陳年腌制的老咸菜丁��,以及腌制的韭菜�、芫荽����、炒好的豆腐丁,拌均勻即可食����。

中秋節(jié)是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)社會最重要的節(jié)日�,榆林人家一直有自家做月餅的習俗�。單就月餅而言各縣也不一樣��,吳堡的習俗是做一種紅糖餡的暗紅色硬殼月餅��,這種做法在黃河秦晉兩岸一帶都可見到�����。綏德月餅名為“雪花”���,聽其名就可知是雪白的酥皮�。延續(xù)到隔壁的子洲縣略大一些���,名為“果餡”�����。榆林城里人的傳統(tǒng)月餅很獨特��,離開榆林很難見到����,是一種暗紅色的大糖餅,名為“糖棋子”����。

過去榆林親戚鄰里之間以互送自制月餅來交流情感,后來定靖爐饃異軍突起����,工業(yè)化生產(chǎn)讓人們解脫了自家手工制作月餅的繁瑣與辛勞,但榆林老城中每到中秋節(jié)����,還有很多作坊制作出售“糖棋子”。

其實��,榆林中秋節(jié)更重要的一道美食����,還是家家戶戶當天必吃的羊肉扁食。扁食叫法與福建人相同���,只是餡料不同而已��。秋季到了進補的時節(jié)����,羊肉性溫,最合適此時食用��。羊肉與黃蘿卜作餡包餃子��,必須以紅蔥作佐料�����。包好下鍋熱水中過一下�����,撈出后蒸15分鐘左右��。這樣的做法����,迅速鎖住了羊肉蘿卜餡的甜���、香����、鮮。

即便離開故鄉(xiāng)多年�,羊肉扁食也是榆林游子們自帶的獨門絕技之一。不管走到哪兒�����,榆林人每一個節(jié)日都可用羊肉扁食平復(fù)思鄉(xiāng)之情�����。蘿卜可以用胡蘿卜替代�����,但羊肉必須是選擇榆林羊肉��,這是榆林人對故鄉(xiāng)味道最后的倔強了����。

黃饃饃、油糕:年茶飯的陜北語言

我記憶里的美好永遠定格在年少時外婆家的臘月���,那是關(guān)乎回家團聚與家庭美食的記憶���。

臘月���,在陜北攔羊漢子的信天游長調(diào)中,在日暮炊煙裊裊的長影子中�,游子們開始陸續(xù)回家了。

過年對陜北人來說��,從臘八節(jié)就開始進入序曲了���。這個時節(jié)一般是冬日最寒冷的時候����,有時候能達到攝氏零下20多度��,寒冷地區(qū)家家都有過年做很多熟食年飯囤積起來的習慣����。

榆林南六縣屬于半干旱大陸性氣候覆蓋的黃土溝壑地區(qū)��,華夏民族最古老的糧食作物稷和黍一直在這里種植���。黍是黃米古稱����,陜北人擅長將黃米這一食材加工成不同的年節(jié)食物。黃米根據(jù)黏性不同分為軟硬兩種�����,外婆稱軟黃米為九谷米����,南六縣過年最重要的三種食物全依賴于九谷米制作而成。

進入臘月����,碾子是基本空閑不下來的。外婆泡好的幾十斤軟硬黃米都得碾成米面��。作為家庭主婦���,她還要根據(jù)做渾酒��、糕和黃饃饃的多與少�����,來調(diào)整米面的粗與細����。這三種食物,相比較而言糕的技術(shù)含量較低��,只需要將細一點的米面軟硬度配比合適�����,炒后蒸熟揉塊放在外面凍起來即可���。渾酒一般人家只有過年才會釀一些�����,簡單的話就從蒸熟糕中分出來一大塊揉入酒曲���,放置在熱炕的角落發(fā)酵幾日即可��。

黃饃饃是考驗我外婆這樣的家庭主婦經(jīng)年累月做飯水平的一個硬指標�����,從面粉的粗細到軟硬面的搭配比例�,再到發(fā)酵的程度,都需要多年經(jīng)驗的累積和磨練。每近大年三十���,凌晨三四點開始���,主婦們就忙碌了起來。我會被嘈雜聲叫醒��,睜開眼�����,看見的是窯洞里籠罩著氤氳的蒸汽��,就翻身趴在被窩里看外婆和舅媽�����、姨媽們做黃饃饃��。上百個黃饃饃得靠她們一個個包上紅棗豇豆餡����,再用手套成尖頂饃狀,一鍋一鍋蒸熟后存放在外面的天然冰箱中�。

在外婆家這樣的小村子里,盡管各家準備過年的主要食物基本相同,但各家都有各家味道���。親友鄰里間會互送互嘗自家做的年飯��,再互相交流評比一番����。母親繼承了外婆做年飯的技藝�,即便在榆林城生活多年,家里過年依然延續(xù)著用黃米食材做年飯的習慣�。

榆林城里人將過年準備的食物統(tǒng)稱為“年茶飯”。拼三鮮的食材自不必說了�����,餐館里很多傳統(tǒng)菜也能出現(xiàn)在各家的年飯餐桌上�����。榆林城里人喜好油炸食物�,這在年茶飯上體現(xiàn)得淋漓盡致��,炸蔓蔓����、炸豆腐��、炸肉丸子�����、酥雞等等幾乎家家必備�。至于自制片粉���、八寶飯��、燉一鍋豬肉與雞肉(或兔肉)也是必須要有的儀式�。

豆腐在榆林人日常飲食占有極高的地位��,也是物質(zhì)匱乏年代普通人家蛋白質(zhì)攝入的主要來源��。幼時過年���,我與兄長主要任務(wù)是去豆腐坊換豆腐���,用一斤黃豆或黑豆換三斤水豆腐,還要付一些手工費��。這個活適合小孩子干,一到臘月二十三后����,全城的豆腐坊都排滿了人,后面排隊的最怕排在前面的人一下子換走20多斤的豆腐����,自己的隊就白排了。

離開榆林后���,我鮮少再得見一座城市的人如此地好食豆腐��。如今榆林人分散在各地生活的都有��,卻都有一個習慣�,從老家走的時候都要帶上一些真空包裝的豆腐����。榆林籍秦腔名家馬藍魚曾對我回憶起幼年在榆林城里生活時的場景:城里大街磚砌的露天水道四通八達,水道流淌著普惠泉的桃花水����,人們需要飲食用的時候,直接在水道舀水即可�����,“用桃花水做成的豆腐呀��,又白又嫩又香�。離開榆林我最想念的就是小時候吃的豆腐啊���!”

黃饃饃

擅于做菜的榆林人日常能將豆腐做出幾十種菜肴���,也有名廚能做豆腐宴,而其中多道菜我在同學或親友家都吃到過���。

“過年最好吃的東西���,就是偷吃媽媽剛炸出鍋的丸子?�!背S信笥严肫鹦r候家里人做年茶飯的情景�����,那是一家人合力完成的年前大事?��,F(xiàn)在很多人懷念的其實不是過去的美食���,而是一家人團聚一起做美食的溫馨記憶���。

年糕在榆林城里的做法被轉(zhuǎn)化成了油饃饃,發(fā)酵后的軟黃米面�����,做法類似油餅��。另外一道獨特美食則是糝子粉�,用顆粒狀蕎麥糝子倒入細袋中用手搓洗,會出現(xiàn)粘稠狀的面糊�����,加入溫水鍋中放在大火上反復(fù)攪拌面糊至熟�����,倒入器皿涼后食用���。蕎麥性涼����,可解油膩,在大魚大肉的年茶飯中做中和之用��,可涼調(diào)也可代替片粉做燴菜的主角����。

榆林人所備年茶飯之多����,通常會讓外地人驚詫,卻不知這年茶飯并不只是為一頓年夜飯而備���。陜北人的過年���,一般到正月十五才算有所收斂。有城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村傳統(tǒng)上得過了正月二十三�,才算是真正意義上過完了年。春節(jié)里是親戚友人聚會的日子���,形成了每家每戶都要互相吃請的習俗�,吃的是不同的口味��,拉近的是相互間的親情。

不管情愿與否�,生活和歲月都在推著我們向前走?���?捎袝r只一種味道,瞬間可以讓一切回到從前����。年茶飯寄托著榆林人的鄉(xiāng)愁,各種菜式歷久彌新����,從味蕾直抵人的內(nèi)心深處。這些味道�,會幫助遠離故鄉(xiāng)的人在凡常日子里辨認方向,看清自己��。

責任編輯:王順利/《新西部》雜志·新西部網(wǎng)

終審:楊旭民

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報窗口

不良信息舉報窗口