作為中國陸上第一口油井�,延一井曾連續(xù)十年保持日產(chǎn)石油1250公斤的水平�。到1997年因保護(hù)舊址需要而停產(chǎn),延一井走過了九十年的風(fēng)雨歲月�,也見證了延長石油的百年輝煌。

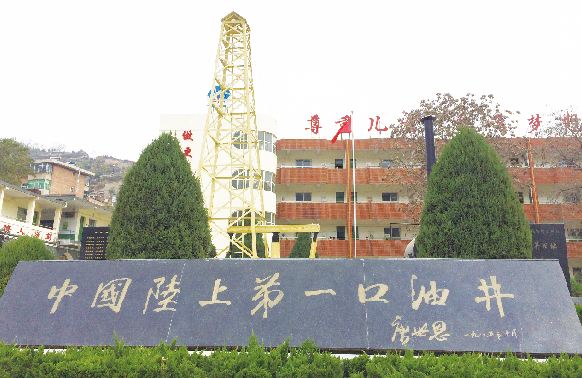

1907年�,延長石油在陜西延長縣城西門外打成中國陸上第一口工業(yè)油井——延一井。(攝影/陳小瑋)

延長縣小學(xué)西校區(qū)�,一進(jìn)大門就能看見三塊黑色石頭拼接起來的巨大石碑,上書“中國陸上第一口油井”九個大字�,是1985年時任石油部部長康世恩為八十華誕的延長油田題寫的。石碑背面是延一井舊址保護(hù)性修復(fù)過程的碑記�。

延一井舊址占地200平方米,在一個不高的平臺上�,豎有一套井上抽油設(shè)備——一個刷成黃顏色的井架,以及一個黑色鍋爐�。據(jù)介紹,鍋爐是為當(dāng)時使用的蒸汽頓鉆提供蒸汽用的�。

記者抵達(dá)延一井舊址時�,正是學(xué)校課間操時間�,孩子們用“小蘋果”舞蹈替代了廣播體操,動作稚嫩可愛�。他們對來客似乎并不好奇,或許是見慣不怪了�。

1907年9月10日,中國大陸第一口油井—延一井誕生�。當(dāng)時,很少有人想到�,延一井就是點燃中國現(xiàn)代石油工業(yè)的一粒火星�。

余元章極力主張自我開發(fā)

據(jù)記載,人們發(fā)現(xiàn)并利用陜北石油�,始于秦漢。相關(guān)記載最早見于東漢班固《漢書·地理志》:“高奴有淆水�,可燃?!?

宋人沈括在《夢溪筆談》中這樣描述道:“鄜延境內(nèi)有石油,舊說高奴縣出脂水�,即此也”,并發(fā)出“此物后必大行于世”的預(yù)言�。

石油開發(fā)的最早記錄始于元朝�。《元一統(tǒng)志》記載:“延長縣南迎河有鑿開石油一井�,其油可燃�,并治六畜疥癬�,歲納壹佰壹拾斤?!贝司诰颍让绹颓疤K聯(lián)自稱的世界上第一口油井早了五百年�。

明清以后對石油的記載更多,也更為詳細(xì)�,并附有井位圖。其中�,延長縣城西河邊有一石井,油浮水面�,晴天麗日下波光粼粼,號稱延長八景之“油井波涵”�。

然而,清朝人對石油勘探�、開采及煉制技術(shù)知之甚少,陜北石油的獲取主要采取從石縫和水面上撈取的原始方式�。

1903年,德國水師提督漢納根以旅行名義第二次到延安府�。他在進(jìn)一步考察了延長石油資源后,設(shè)定了開采初步方案�,便返回天津與德國領(lǐng)事及德商世昌洋行進(jìn)行具體商定。在此之前的1895年�,他就已經(jīng)到陜北做過一次考察。

1901年�,清政府與西方列強(qiáng)簽訂了喪權(quán)辱國的《辛丑條約》�,作為戰(zhàn)勝國的德�、日、美�、俄都想獲得陜北油田的開發(fā)權(quán)。1903年�,就在漢納根考察延長石油資源后,陜西大荔縣紳董彥彪出面�,偕同延長縣貢生劉德馨、鄭明德�、宋金聲、關(guān)肯堂等�,與漢納根及世昌洋行私訂開采延長油礦的合同,報陜西省礦務(wù)局立案�。

但一年多時間過去了,油礦開采之事并無絲毫進(jìn)展�。“德領(lǐng)事以機(jī)器�、礦師業(yè)經(jīng)購辦聘妥,立候領(lǐng)照開辦”為由�,想造成“勢在必行,理無中止”的局面�,而強(qiáng)行搶個先手。同時�,各地頻發(fā)反帝反清的武裝起義,民眾護(hù)礦護(hù)路的斗爭方興未艾,清政府怕“若競準(zhǔn)其開辦�,勢必肇生釁端”�,所以也沒有批準(zhǔn)開采延長油礦方案。

剛上任延長縣令不久的余元章發(fā)現(xiàn)外國人覬覦石油資源的舉動后�,及時將情況報告給陜西省布政使樊增祥和巡撫升允。

如果說延一井是中國現(xiàn)代石油工業(yè)的一粒星火�,那么,余元章就是引燃那粒星火的人�。

余元章,生于道光十七年(公元1838年)�,號琴雅,清重慶府豐都縣人�,出身書香門第,父親有神童之譽(yù)�,卻未能中舉。到了他這一代�,家境已是日見清貧,發(fā)奮讀書的他赴成都府考中舉人�,并以“大挑一等”候缺待仕。

那是1876年�,余元章已經(jīng)38歲。

余元章一面候缺�,一面在本縣五云書院教書。此間�,他還讀了大量醫(yī)學(xué)書籍,研習(xí)診治疾病。他替人看病�,從不收取任何報酬。后來�,他在陜?yōu)楣贂r,被稱為一個“前堂審案�,后堂診病”的縣老爺。

余元章候缺一候就是十九年�,直到光緒二十一年(1895年),57歲的余元章才到陜西省懷遠(yuǎn)縣�,即今天的橫山縣任知縣。四年后�,他又到延長任知縣。

德國人和眾紳士私立合同開辦油礦之事�,刺激了余元章。

延長縣衙后門就有石油流出�。從河面上飄著的原油,以及石縫中滲出的油脂來推斷�,這一帶應(yīng)該是一個富油帶。余元章從自己微薄的俸祿中拿出錢來�,雇請工匠開鑿?fù)辆2捎么蛩霓k法來開采石油�,出油,但量很小�,效益并不顯著,卻為以后阿部一行前來考察和打出第一口機(jī)器井奠定了基礎(chǔ)�。

他從土井看到了開采石油的廣闊前景,三番五次親寫稟牒,呈請上峰撥銀擴(kuò)大開采規(guī)模�。據(jù)余氏后人撰文說,多年后余公老家還能見到稟請開采石油等的多件文稿�。在他的力爭之下,經(jīng)陜西巡撫將此事上奏朝廷�,終于等來籌備油礦的機(jī)會�。

向政府上級部門報請開采,并以官職身份實際開發(fā)者�,余元章為第一人。

獲皇帝朱批成立油廠

1905年�,光緒皇帝朱批創(chuàng)辦延長石油官廠。

此前一年的10月�,延長知縣余元章向陜西巡撫曹鴻勛提出考察報告,曹鴻勛便奏請朝庭試辦延長“石油廠”�。

據(jù)1905-1906年海關(guān)資料顯示,當(dāng)時中國每年進(jìn)口石油達(dá)30-40萬噸�,需支付白銀1500萬兩以上。國內(nèi)有識之士呼吁利用本國石油資源的呼聲日盛�。曹鴻勛等提出“以延長煤油與外國煤油爭衡”,“以中國之財力開中國之利源”�。

曹鴻勛在等候的同時,為籌辦油礦做了很多前期準(zhǔn)備工作�。一方面,他派候補(bǔ)知縣洪寅將延長縣城郊當(dāng)?shù)剞r(nóng)民土法采出的十多斤原油樣品�,帶到漢口請日本化學(xué)博士稻并幸吉進(jìn)行化驗。“油質(zhì)甚佳”�,“勝于東洋,能敵美產(chǎn)”的結(jié)論�,很是鼓舞人心。

曹鴻勛親自驗證的結(jié)果是�,其油“湛清潔白,燃之異常光明”�,確信日本人所言非虛。

同時�,曹鴻勛派去陜北勘探的人傳回消息:延長附近一帶產(chǎn)油之地極多,如膚施(今延安)�、延川等縣,與延長連山接脈�,油質(zhì)如出一源。

辦礦就需要花費(fèi)�,曹鴻勛帶上司局官吏以及日本礦師進(jìn)行估算,結(jié)論是有十萬兩白銀即可以辦�,二三十萬兩就可大辦。

1905年�,清政府撥地方官款——屯墾經(jīng)費(fèi)8.1萬兩白銀作為開辦資金,指定候補(bǔ)知縣洪寅為“總辦”�,籌辦“延長石油官廠”。10月�,曹鴻勛會同已升任陜甘總督的升允向皇太后、皇上寫了《試辦延長石油籌修車路以興利源而資轉(zhuǎn)運(yùn)》的奏折�,在匯報了延長石油“油質(zhì)甚佳�,來源亦旺”�,開采經(jīng)費(fèi)“少或十萬,多或二三十萬均可”�,聘請日本技師等諸項內(nèi)容之外,關(guān)鍵是反映“當(dāng)務(wù)之急是需修通同官至延長的車路”�。

皇帝朱批:“商部知道。欽此�。”

1905年11月18日�,曹鴻勛收到準(zhǔn)其修路的朱批時�,道路勘察工作已基本結(jié)束。這也被視為延長石油官廠正式成立的日子�。

為保證從日本采購的鉆機(jī)和煉油設(shè)備能順利到達(dá)延長,自1906年2月始�,巡撫部院調(diào)集萬余兵勇分赴沿途州縣,與各州縣征調(diào)的大量民工一起�,分段施工修路。

關(guān)于這條路的修筑情況�,《秦中官報》記載:“自金鎖關(guān)起,至延長縣止�,共長一十八萬六千三百三十弓,折合五百一十七里余�,南北襟帶八州縣,中間工程劃分為一十四段�,每段石工有險夷�,土工有厚薄�,橋工有長短。大約新改者十之有三�,仍舊者十之五,補(bǔ)修者十之二�。”預(yù)計用石工33461個�,土工53147個,而當(dāng)時“北山一帶�,丁戶寥落,工人缺乏”�。負(fù)責(zé)修路的“防軍”和“民夫”在“委員”的皮鞭驅(qū)使下,終于在1906年底修通了這條馬車道�。

日本人與延一井

1906年,稻并幸吉的學(xué)生阿部一行輾轉(zhuǎn)到了延長�。余元章以地主之誼盛情款待之外,還一同在煙霧溝�、蓼子原、胡家川等地勘察了油苗�,對縣城西門、東門以及南門外三口用人工開挖的舊井做了考察�。

阿部再度將取來的原油用小機(jī)器進(jìn)行了提煉。這一次�,他用了新的提煉技術(shù),大約10斤原油可得燈油6斤�,且油質(zhì)“勝于東洋�,能敵美產(chǎn)”�。

余元章、曹鴻勛雖說要自己開發(fā)�,但一無勘探開采設(shè)備,二無專門的人才�,要真正進(jìn)入到實施打井層面,還是不得不求助于外援�。

1906年8月,曹鴻勛派陜西礦務(wù)總局委員洪寅赴日本�,聘請日本石油技師佐藤彌四郎和日本石油技工田中久造等六人負(fù)責(zé)采油技術(shù)指導(dǎo)。巡撫部院還與日方簽訂合同�,約定所有機(jī)器設(shè)備全由日本技師從日本訂購,不僅所需的材料必須從日本進(jìn)口�,甚至一支鉛筆�、一塊橡皮,也都必須是日貨�。

1907年2月,日本技工一行押運(yùn)著一部頓鉆鉆機(jī)抵達(dá)延長�。佐藤在縣城西門外勘定井位,4月安裝櫓臺機(jī)器�,6月5日開鉆。因鉆機(jī)是日本人用過的舊鉆機(jī)�,故障多,效率低�。至9月6日鉆到井深68.89米處見旺油�,每日可產(chǎn)原油150到200公斤�。10日鉆至81米完井,初日產(chǎn)量1噸到1.5噸�。名曰“延一井”。

延一井出油后�,經(jīng)用小銅釜試驗加工,每日可得燈油12.5公斤�。送到西安檢驗,煙微光白�,可與進(jìn)口煤油媲美。同年10月�,煉油房竣工投產(chǎn),裝油14箱�,約計334公斤,運(yùn)往西安銷售�。

自此,中國大陸第一口油井誕生�。延長石油官廠的興建和延一井的投產(chǎn),結(jié)束了中國陸上不產(chǎn)石油的歷史�,揭開了中國石油發(fā)展史新的一頁。

頗有心計的余元章為了防止日后因不懂開采技術(shù)而被外國人要挾�,就派自己尚在讀書的長孫孟凡給日本技師當(dāng)學(xué)徒。

1908年8月�,為培養(yǎng)本土石油人才,陜西選派吳源澧�、舒承熙�、楊宜鴻三人到日本越后油廠留學(xué)�。學(xué)子由天章在選拔中被淘汰,便“典產(chǎn)籌資�,自費(fèi)同往學(xué)習(xí)”。這是中國第一次派留學(xué)生到日本學(xué)習(xí)石油技術(shù)�。

1908年,陜西巡撫恩壽奏請清廷增撥銀兩�,修建公路,增打油井�。慈禧、光緒御批增撥官銀27萬兩�。慈禧還把美國人贈送的皇宮照明發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)贈給延長石油廠,以表支持�。

自成井之后連續(xù)十年,延一井的產(chǎn)油量保持在日產(chǎn)1250公斤的水平上�。以后逐年減少,至1934年枯竭停產(chǎn)�,總計共產(chǎn)原油2550噸�。

1978年,延長油礦將延一井加深到118米�,壓裂后初日產(chǎn)油2.9噸;1985年9月�,再次加深到152米,壓裂后初日產(chǎn)油3噸�。

“陜北高原響鉆機(jī)�,地層深處探精微�。自從一井成功后,滾滾油龍到處飛�。”這首詩恰如其分地評述了延一井對中國石油產(chǎn)業(yè)的影響力�。

1996年11月20日,國務(wù)院將延一井列入全國第四批重點文物保護(hù)單位�。

1997年,走過九十年風(fēng)雨歲月的延一井被國務(wù)院命名為“中華之最”�,同時停產(chǎn),其舊址成為一處供游人參觀的景點�。

(責(zé)任編輯 姜丹)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報窗口

不良信息舉報窗口