鄉(xiāng)村之眼對(duì)于“巡護(hù)員生態(tài)影像培訓(xùn)模式”的開發(fā),實(shí)際是希望將多年應(yīng)用于鄉(xiāng)村影像領(lǐng)域的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)向自然保護(hù)領(lǐng)域進(jìn)行深度拓展����,希望能推動(dòng)一個(gè)“影像助力生態(tài)保護(hù)”的長期公益影像行動(dòng)計(jì)劃。在三至五年時(shí)間內(nèi)��,幫助各個(gè)生態(tài)自然保護(hù)區(qū)實(shí)現(xiàn)用影像手段構(gòu)建專屬于自己的“生態(tài)保護(hù)的地方知識(shí)體系”�����,逐步搭建“保護(hù)區(qū)生態(tài)影像庫”�����。

1871年�,在云南西北部��,法國傳教士畢天榮發(fā)現(xiàn)了高山密林間的長尾猴�����,它被做成標(biāo)本運(yùn)往法國國家自然歷史博物館�����。這種毛色黑白相間�,有著杏眼�、桃腮和厚厚的紅嘴唇的猴子第一次在世間公開亮相,震驚了國內(nèi)外動(dòng)物學(xué)界����,這就是滇金絲猴。

此后的一百多年��,都沒有任何有關(guān)滇金絲猴的書面或影像記錄�,人們也不清楚滇金絲猴究竟還存不存在。直到1979年�����,中國科學(xué)院考察隊(duì)發(fā)現(xiàn)了活躍在云南白馬雪山中的滇金絲猴�,這一物種發(fā)現(xiàn)直接促成了1983年白馬雪山自然保護(hù)區(qū)的建立��。自此,滇金絲猴成為國家一級(jí)重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物�,同時(shí)也被世界自然保護(hù)聯(lián)盟瀕危物種紅色名錄列為瀕危。但是��,滇金絲猴對(duì)于大眾來說�����,依然是謎一樣的存在�,“進(jìn)入保護(hù)區(qū)后整整八年,我沒有見到一次滇金絲猴���!”中國自然保護(hù)區(qū)第一批專業(yè)巡護(hù)員肖林感慨�。

那該如何揭開滇金絲猴的層層面紗呢����?如何能讓更多的人看見滇金絲猴?云南鄉(xiāng)村之眼鄉(xiāng)土文化研究中心(簡(jiǎn)稱“鄉(xiāng)村之眼”)以影像作為方法助力自然保護(hù)���,結(jié)合鄉(xiāng)村之眼多年來在參與式影像�、鄉(xiāng)村影像和社區(qū)影像方面進(jìn)行的探索以及結(jié)合在地培訓(xùn)方面積累的經(jīng)驗(yàn)����,總結(jié)了一套巡護(hù)員生態(tài)影像培訓(xùn)機(jī)制�。

在這里�����,需要思考三個(gè)核心問題:1�����、為什么是影像��?2�����、為什么要給巡護(hù)員做生態(tài)影像培訓(xùn)�?3、為什么是鄉(xiāng)村之眼給巡護(hù)員做影像培訓(xùn)�?

出名和困境

白雪簌簌而落,滇金絲猴開始往海拔低的地方遷徙����。它們活躍在海拔2500-5000米的冰川雪地附近,以依附在針葉林上的松蘿、苔蘚���、地衣等為食�����。滇金絲猴是三江并流區(qū)域最具代表性的旗艦物種和傘護(hù)物種。在生物學(xué)中�,“傘護(hù)物種”是指某一物種的生存環(huán)境需求能涵蓋其他物種的生存需求,在對(duì)該物種進(jìn)行保護(hù)的同時(shí)���,也能為其他物種提供保護(hù)����。

滇金絲猴活躍在山林之間����,在“木材經(jīng)濟(jì)”發(fā)展的同時(shí),一片又一片的參天大樹倒下����,一條又一條的道路縱橫在原始森林腹地,它們和其他千萬物種的庇護(hù)所成為荒地��。一時(shí)間��,物種保護(hù)與環(huán)境保護(hù)一同成為當(dāng)下的重要議題,有關(guān)滇金絲猴的照片����、紀(jì)錄片及相關(guān)公開報(bào)道越來越多,滇金絲猴和其賴以生存的大面積原始森林都被提到了保護(hù)生物多樣性�、維護(hù)地區(qū)生態(tài)平衡的高度。滇金絲猴出名了����,但滇金絲猴依然沒有擺脫“瀕危”的狀態(tài)��,20世紀(jì)90年代的調(diào)查中顯示����,僅存1500余只。

憨態(tài)可掬的滇金絲猴(攝影丨胡善斌)

滇金絲猴需要被看見��,需要被大眾所看見�。云霧之巔,高林之間����,一群群巡護(hù)員正有組織地巡山,他們是與滇金絲猴距離最近的一批人,他們是“戰(zhàn)地記者”�,翻越高山、篳路藍(lán)縷����,走過無人步入的密林,在風(fēng)雨交加的路上巡護(hù)�;他們是“鄉(xiāng)土專家”,熟悉動(dòng)植物知識(shí)來辨別物種�����、識(shí)別痕跡�;最獨(dú)特的是他們代表著“第一視角”�����,作為與他者相對(duì)的“我”的視角呈現(xiàn)他們的親歷故事���,以更寫實(shí)的��、更有溫度的方式進(jìn)入大眾的視野�����。

巡護(hù)員沖在生態(tài)保護(hù)的第一線����,對(duì)保護(hù)區(qū)進(jìn)行巡護(hù)和監(jiān)測(cè),確保保護(hù)工作有序開展�����。保護(hù)地的工作人員��,可以說是決定保護(hù)地成效的關(guān)鍵���。但是����,昆山杜克大學(xué)環(huán)境研究中心的2021年保護(hù)區(qū)工作報(bào)告顯示巡護(hù)員面臨著長期與家庭分離����、薪酬與評(píng)估制度不合理、執(zhí)法權(quán)缺失�����、技能培訓(xùn)不足等挑戰(zhàn)����,報(bào)告提出應(yīng)利用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)媒體等手段��,加強(qiáng)對(duì)巡護(hù)員的技能培訓(xùn)�����,通過宣傳加強(qiáng)公眾認(rèn)同��,增加巡護(hù)員職業(yè)自豪感���。①云南云嶺省級(jí)自然保護(hù)區(qū)巡護(hù)員張金山對(duì)我們說:“我知道,很多大眾都從未了解過我們巡護(hù)員�,所以我在想要用怎樣的一種方式讓大家知道世界上還有巡護(hù)員這樣的職業(yè)存在?����!睆乃脑捴锌梢愿惺艿缴頌檠沧o(hù)員的困惑與無奈��,以及巡護(hù)員在主流媒體中話語權(quán)的缺失�����。

滇金絲猴和其賴以生存的大面積原始森林都被提到了保護(hù)生物多樣性���、維護(hù)地區(qū)生態(tài)平衡的高度����。(攝影丨胡善斌)

換言之���,巡護(hù)員需要以一種方式被看見��,這不僅是外部者的一廂情愿��,更是巡護(hù)員內(nèi)心的真實(shí)訴求�。而影像或許就是進(jìn)入主流傳播媒體的最好方式��,巡護(hù)員能為世人所見����,世人能透過他們的眼睛所見他們的生活。正如非洲一群先驅(qū)者所說���,“影像不僅給予大眾一種信息�����,更應(yīng)當(dāng)是一種話語(Giving people a voice rather than a massage)��?����!?/p>

拿攝像機(jī)的巡護(hù)員

2011年���,高黎貢山保護(hù)區(qū)瀘水片區(qū)的六普在巡護(hù)時(shí)拿著相機(jī)拍下了第一張怒江金絲猴的照片����,成為世界第五種金絲猴的第一個(gè)影像記錄者����。影像是存儲(chǔ)記憶的發(fā)明,也是藝術(shù)與社會(huì)表達(dá)的工具����。

現(xiàn)在有很多專業(yè)的攝像隊(duì)拿著幾十萬上百萬的設(shè)備去拍野外的滇金絲猴,進(jìn)入保護(hù)區(qū)讓巡護(hù)員帶隊(duì)去找猴子���,但是這個(gè)猴子不是想見就能見到的,有很大的偶然性�����,運(yùn)氣差的時(shí)候等上個(gè)十天半個(gè)月都看不到,專業(yè)攝影隊(duì)是沒有這個(gè)成本去蹲守的�。其實(shí)像大多數(shù)巡護(hù)員,也不是想見哪種動(dòng)物就能看到的���,但他們經(jīng)常去巡山����,接觸到的概率是要大很多的����。如果他們會(huì)拍,帶著相機(jī)去巡山�,看見猴子立刻就能拍下來。從這個(gè)層次來說����,影像就是記錄的工具。

拍攝是個(gè)很簡(jiǎn)單的事情���,摁下快門就可以實(shí)現(xiàn)拍攝或者錄制��,但記錄是一個(gè)關(guān)于語言���、文字����、視覺����、聽覺的綜合表達(dá)。隨著影像下沉到基層�,全民影像時(shí)代到來,人人都可以拍攝��,人人都可以發(fā)布照片視頻��。在這種熱潮之下�,我們應(yīng)該回歸到最原始的三個(gè)問題:“誰在拍?”“拍了什么����?”“為什么拍?”

2000年���,國內(nèi)著名影視人類學(xué)學(xué)者郭凈老師發(fā)起了“把攝像機(jī)交給村民”的活動(dòng)��,開啟了國內(nèi)鄉(xiāng)村影像的實(shí)踐行動(dòng)。后來山水自然保護(hù)中心沿襲這一理念����,發(fā)起了“鄉(xiāng)村之眼-自然與文化影像紀(jì)錄培訓(xùn)班”�����,在社區(qū)針對(duì)村民開展專業(yè)的影像培訓(xùn)活動(dòng)�,教村民運(yùn)用影像記錄自己的文化����。

2015年,在培訓(xùn)班的基礎(chǔ)上��,獨(dú)立出來一個(gè)專門的公益機(jī)構(gòu)——云南鄉(xiāng)村之眼鄉(xiāng)土文化研究中心(簡(jiǎn)稱“鄉(xiāng)村之眼”)��。鄉(xiāng)村之眼是為鄉(xiāng)村社區(qū)提供影像培訓(xùn)�����、技術(shù)����、傳播、互動(dòng)的平臺(tái)�����,通過在地培訓(xùn)、紀(jì)錄片拍攝實(shí)踐����、在地流動(dòng)放映和社區(qū)互動(dòng)成熟的培訓(xùn)方式,激發(fā)社區(qū)內(nèi)生動(dòng)力���,喚起社區(qū)行動(dòng)���,培養(yǎng)社區(qū)影像人才。

因此�,滇金絲猴需要被看見,巡護(hù)員需要拿起攝像機(jī)����。巡護(hù)員不僅要會(huì)拍,還需要接受專業(yè)的影像培訓(xùn)����。結(jié)合他們自己的生活經(jīng)驗(yàn)去記錄去拍攝,記錄滇金絲猴的千姿百態(tài)�����,與它們息息相關(guān)的生態(tài)環(huán)境和它們的山上下山的遷徙之路,以及關(guān)于巡護(hù)員本身的保護(hù)故事����。藉此����,能夠形成對(duì)外公眾自主傳播的素材,還能服務(wù)主流媒體報(bào)道與宣傳��,同時(shí)能夠通過影像素材實(shí)現(xiàn)資料收集����、成為科研輔助資料,也能形成綜合性的影像檔案����。巡護(hù)員從中也能獲得專業(yè)技術(shù),以及發(fā)聲的能力�����。

拿著攝影機(jī)的巡護(hù)員����,可以用影像的語言去敘述他所經(jīng)歷的跌宕起伏或日復(fù)一日的生活世界。

影像之內(nèi)的社區(qū)與網(wǎng)絡(luò)

2019年,“滇金絲猴全境保護(hù)網(wǎng)絡(luò)”在香格里拉成立���,這是云南省第一個(gè)野生動(dòng)物保護(hù)網(wǎng)絡(luò)�����,聚集了政府�����、科研機(jī)構(gòu)���、公益組織、社區(qū)��、公眾等多方力量�����,形成滇金絲猴種群及其棲息地整體保護(hù)的機(jī)制����。

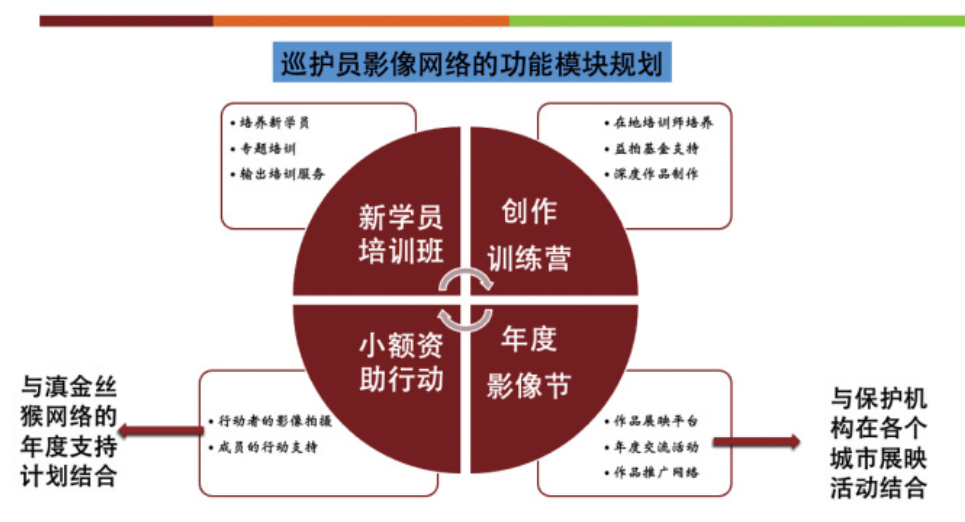

在滇金絲猴全境保護(hù)的熱潮下,為幫助云南省內(nèi)的滇金絲猴保護(hù)區(qū)或保護(hù)地逐步搭建自己的“生態(tài)影像庫”和“地方知識(shí)中心”���,云南省綠色環(huán)境發(fā)展基金會(huì)����、大自然保護(hù)協(xié)會(huì)(TNC)、山水自然保護(hù)中心聯(lián)合“鄉(xiāng)村之眼”共同發(fā)起了面向滇金絲猴保護(hù)區(qū)或保護(hù)地巡護(hù)員的生態(tài)影像賦能計(jì)劃��,建構(gòu)巡護(hù)員影像網(wǎng)絡(luò)�����。

巡護(hù)員影像網(wǎng)絡(luò)的建構(gòu)機(jī)制

“鄉(xiāng)村之眼”深耕生物多樣性����、民族文化與鄉(xiāng)村影像多年�����,形成了一套成熟的在地培訓(xùn)����、紀(jì)錄片拍攝實(shí)踐、在地放映和社區(qū)互動(dòng)影像培訓(xùn)模式�����,能為保護(hù)區(qū)或保護(hù)地培養(yǎng)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)影像記錄員。

基于十多年的工作經(jīng)驗(yàn)以及工作方法���,鄉(xiāng)村之眼總結(jié)了一套基于“從影像到行動(dòng)”的個(gè)人與組織變革路徑����,主要有五個(gè)階段:

第一個(gè)階段����,基于對(duì)影像拍攝的興趣需求,為學(xué)員提供影像技能的培訓(xùn)����,讓他們掌握影像制作和表達(dá)的能力(這個(gè)部分可以滿足于個(gè)人和組織對(duì)于自然環(huán)境的記錄和監(jiān)測(cè))。

第二個(gè)階段����,基于培訓(xùn)后能夠完成很好影像記錄的學(xué)員,進(jìn)一步提升他們的作品制作能力�����,從而提升他拍攝的成就感(這個(gè)部分可以滿足個(gè)人和組織對(duì)于環(huán)境問題的獨(dú)立表達(dá))����。

巡護(hù)員影像網(wǎng)絡(luò)的建構(gòu)機(jī)制

第三個(gè)階段�����,基于制作好的作品���,通過組織在地和外部的放映會(huì)頒發(fā)獎(jiǎng)項(xiàng)建立學(xué)員的榮譽(yù)感,并通過觀眾的交流互動(dòng)和支持機(jī)構(gòu)的激發(fā)�����,讓學(xué)員產(chǎn)生行動(dòng)意識(shí)(這個(gè)部分可以滿足個(gè)人和組織對(duì)于環(huán)境問題解決的傳播能力建設(shè))���。

第四個(gè)階段,基于學(xué)員的行動(dòng)意識(shí)和意愿�,鏈接外部支持資源,支持學(xué)員發(fā)起解決環(huán)境問題的探索行動(dòng)����,并把影像應(yīng)用到行動(dòng)當(dāng)中(這個(gè)部分適合與更多機(jī)構(gòu)合作支持聯(lián)合發(fā)起支持型行動(dòng))。

第五個(gè)階段�,基于成長起來的學(xué)員或基層組織,推動(dòng)他們加入網(wǎng)絡(luò)��,并持續(xù)利用影像讓他們成為某個(gè)議題內(nèi)的推動(dòng)者或理念倡導(dǎo)者(這個(gè)部分適合需要對(duì)外公共傳播的個(gè)人和組織)�。

在這個(gè)基礎(chǔ)上����,設(shè)計(jì)了一套巡護(hù)員生態(tài)影像培訓(xùn)機(jī)制�。巡護(hù)員通過這五個(gè)階段的個(gè)人與組織變革路徑,依托培訓(xùn)����、實(shí)踐及社區(qū)互動(dòng)的機(jī)制,實(shí)現(xiàn)“巡護(hù)員拿起攝像機(jī)����,記錄滇金絲猴,看見社區(qū)看見自然”的目的���。這是一種打破傳統(tǒng)主流媒體的上帝視角的記錄方式����,巡護(hù)員生態(tài)影像培訓(xùn)機(jī)制本質(zhì)上是一種“參與式影像”的社區(qū)互動(dòng)模式�����,這種“社造”的理念對(duì)于推進(jìn)“互為主體”�����、影像生產(chǎn)民主化與民眾參與寫史具有積極意義。②巡護(hù)員拿到攝像機(jī)后�����,接受專業(yè)技能培訓(xùn)��,從生活經(jīng)驗(yàn)之內(nèi)尋找主題�,形成照片的、視頻的素材乃至紀(jì)錄片的作品���,再到各個(gè)城市公開展映��。值得一提的是����,放映這一行為對(duì)創(chuàng)作者來說本身就是一種認(rèn)可�����。無論是在實(shí)踐或是展映過程中��,對(duì)巡護(hù)員來說都能找到一個(gè)可以歸屬的趣緣群體���,突破不同的生活圈實(shí)現(xiàn)互動(dòng)并在此過程中實(shí)現(xiàn)身份建構(gòu)及認(rèn)同�。③這種認(rèn)同激勵(lì)著他們完成下一個(gè)作品或社區(qū)行動(dòng)����,激發(fā)自己的能動(dòng)性與創(chuàng)造力,在完成影像之外他們還能成為社區(qū)行動(dòng)者�����,久而久之獲得自己關(guān)于生命和事業(yè)的思考���。這個(gè)過程可以視作從興趣�����、成就�����、榮譽(yù)��、責(zé)任到使命遞進(jìn)的五個(gè)層次����,隨著使命的深化,能實(shí)現(xiàn)的人也越來越少�����。

各據(jù)一方(攝影丨胡善斌)

網(wǎng)絡(luò)中巡護(hù)員所在的區(qū)域也是云南滇西北三江并流區(qū)域���,④2003年被聯(lián)合國教科文組織列為世界自然遺產(chǎn)����。這里是生物多樣性的綠洲�,也是民族文化的淵藪。這里被譽(yù)為歐亞大陸的“世界生物基因庫”��,孕育了彝族�、普米族、納西族�、怒族、獨(dú)龍族����、藏族等至少16個(gè)少數(shù)民族��,而這些少數(shù)民族的對(duì)自然生靈的敬畏又保護(hù)了三江并流區(qū)域的生物多樣性���。三江并流保護(hù)區(qū)在中國環(huán)境保護(hù)史中的關(guān)鍵地位不喻而明��,在這個(gè)地區(qū)的巡護(hù)員透過鏡頭所能看到的不只是滇金絲猴���,還有草木魚蟲以及人類與自然相處的故事��。鏡頭是一種視角��,不僅是呈現(xiàn)還要嘗試去挖掘�,這萬千大山中的生物多樣性與文化多樣性賴生共存的淵源��。同時(shí)�����,這也是中國鄉(xiāng)村影像實(shí)踐的起源地����。

巡護(hù)員以影像之名,懷揣著保護(hù)滇金絲猴的信念����,薈萃一堂形成了生態(tài)影像保護(hù)網(wǎng)絡(luò)。他們每個(gè)人都對(duì)滇金絲猴有不一樣的印象�,關(guān)于他們的“童年伙伴”,關(guān)于上山的痕跡和雪山的每一寸草木,關(guān)于民間組織的保護(hù)故事�����,還有他們自己的日常保護(hù)之路��。他們?cè)b望����,也曾走近,對(duì)巡護(hù)員而言����,這更像是一種天啟般的預(yù)示,他們的世界自此離不開滇金絲猴��。他們的故事誰也無法敘述�,他們的視角誰都不能代表,也沒有人能代替����。

影像之后的自然保護(hù)行動(dòng)

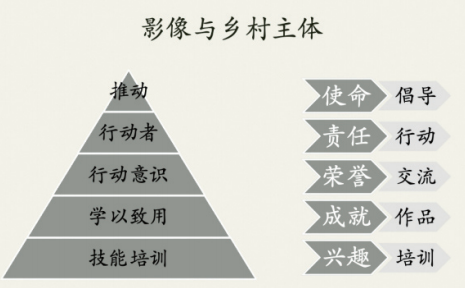

巡護(hù)員生態(tài)影像網(wǎng)絡(luò)的建立在媒介、方式����、主題以及主體的思考之上,為什么一定是影像����?因?yàn)橛跋窨梢杂涗浳幕梢越逃鐓^(qū)��,還可以探討未來���。為什么是巡護(hù)員��?因?yàn)樗麄兇碇匀槐Wo(hù)領(lǐng)域的“我”的第一視角���;為什么是“鄉(xiāng)村之眼”?因?yàn)樗兄鴮?duì)參與式影像與在地培訓(xùn)的豐富經(jīng)驗(yàn)及深度思考���。那影像之后�,我們能為社區(qū)行動(dòng)做什么呢���?這是將生物��、自然生境��、人與社區(qū)作為整體的嘗試�,也是關(guān)于“影像何以成為方法”的深度探索。

“鄉(xiāng)村之眼”對(duì)于“巡護(hù)員生態(tài)影像培訓(xùn)模式”的開發(fā)��,實(shí)際是希望將多年應(yīng)用于鄉(xiāng)村影像領(lǐng)域的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)向自然保護(hù)領(lǐng)域進(jìn)行深度拓展�����,希望能推動(dòng)一個(gè) “影像助力生態(tài)保護(hù)”的長期公益影像行動(dòng)計(jì)劃�����,在三至五年時(shí)間內(nèi)�����,幫助各個(gè)生態(tài)自然保護(hù)區(qū)實(shí)現(xiàn)用影像手段構(gòu)建專屬于自己的“生態(tài)保護(hù)的地方知識(shí)體系”�����,逐步搭建“保護(hù)區(qū)生態(tài)影像庫”�。

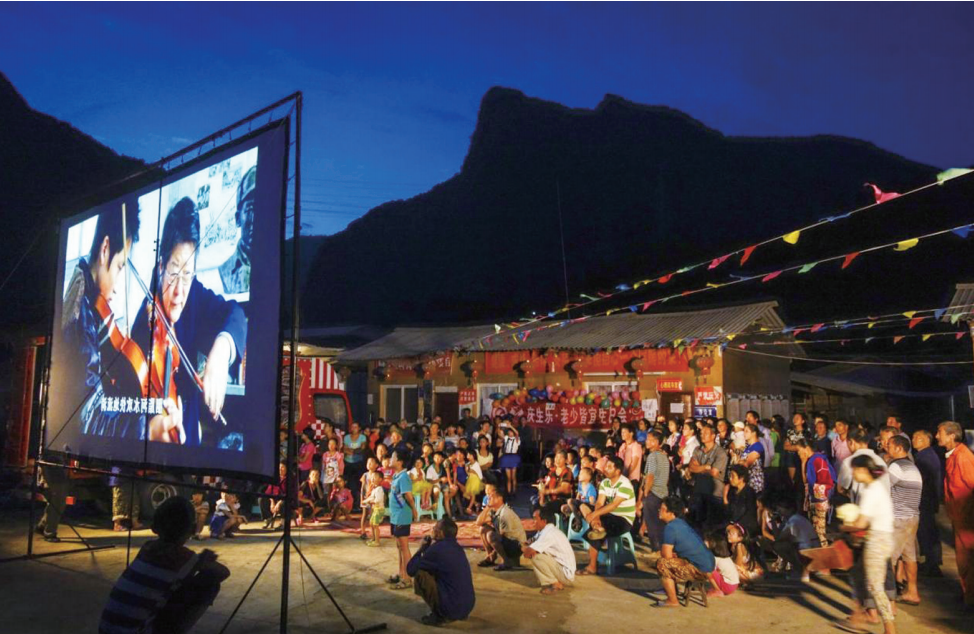

在當(dāng)?shù)氐姆庞超F(xiàn)場(chǎng)

在此愿景目標(biāo)之下,以豐富的�����、多樣化的科學(xué)監(jiān)測(cè)記錄為本����,以一線巡護(hù)員的“保護(hù)故事”為載體�,以多媒體平臺(tái)的持續(xù)性傳播為橋梁���,逐步使我國的自然保護(hù)工作以及保護(hù)工作者們以最寫實(shí)、最有溫度的方式走進(jìn)社會(huì)大眾的視野���,讓大眾眼中的自然保護(hù)更加鮮活真實(shí)���,更具有可參與性。另外����,自然保護(hù)區(qū)利用專業(yè)影像技術(shù)構(gòu)建起保護(hù)區(qū)專屬地方知識(shí)體系,其中涵蓋科學(xué)監(jiān)測(cè)�、物種發(fā)現(xiàn)、保護(hù)行動(dòng)�、巡護(hù)員前沿故事、地方民間智慧等��,并形成保護(hù)區(qū)內(nèi)部工作標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)��,進(jìn)一步規(guī)范團(tuán)隊(duì)工作標(biāo)準(zhǔn)���,提升團(tuán)隊(duì)綜合職業(yè)素養(yǎng)�,促進(jìn)保護(hù)區(qū)工作隊(duì)伍的穩(wěn)定和可持續(xù)建設(shè)。

保護(hù)滇金絲猴��,人人有責(zé)����,這是一個(gè)口號(hào)?����?谔?hào)之外���,還能發(fā)起行動(dòng)����?����!班l(xiāng)村之眼”一直希望用影像激發(fā)社區(qū)內(nèi)生動(dòng)力���,從而幫助社區(qū)實(shí)現(xiàn)自助����。內(nèi)部的活力如源泉般生生不息,散落在各個(gè)社區(qū)的微弱的光聚在一起也能形成燎原之勢(shì)�����。內(nèi)部的視角是獨(dú)特的�,他們的生活應(yīng)當(dāng)由他們來敘述���,而影像是能輕易獲得的書寫工具���;他們能做的事情是可持續(xù)的,可以持續(xù)地用相機(jī)記錄生活�、自然、社區(qū)并表達(dá)自己��。在自然保護(hù)領(lǐng)域���,巡護(hù)員就是那個(gè)“他們”�����,更是他們書寫的影像故事中的“我們”��。這個(gè)“我們”����,在影像之外,也是社區(qū)行動(dòng)者��,開展保護(hù)行動(dòng)����,從自己做起,從社區(qū)做起��。

從巡護(hù)員的眼睛中�����,看見熱愛�,看見自然。影像之內(nèi)和影像之外�����,講好中國自然保護(hù)故事���。我們回歸初心�,影像賦能助力滇金絲猴保護(hù)。以“我”之眼��,看見自然�。

注釋

①源自:https://env.dukekunshan.edu.cn/zh-hans/news/report-of-chinese-nature-reserve-staff-2021/

②井迎瑞:《當(dāng)前紀(jì)錄片討論的幾點(diǎn)迷思》,載《藝術(shù)觀點(diǎn)》����,2007(10)。

③苗鳳祥:《趣緣群體的社會(huì)互動(dòng)研究》�,浙江師范大學(xué)論文,2011�����。

④云南三江并流保護(hù)區(qū)�,是指金沙江�����、瀾滄江和怒江三江并流流經(jīng)的區(qū)域���。

作者簡(jiǎn)介

呂 賓 云南鄉(xiāng)村之眼鄉(xiāng)土文化研究中心執(zhí)行主任

熊紅艷 任職于云南鄉(xiāng)村之眼鄉(xiāng)土文化研究中心

責(zé)任編輯:王順利/《新西部》雜志·新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報(bào)窗口

不良信息舉報(bào)窗口