杜林杰

秦兵馬俑面世五十年�����,幾代考古人小心翼翼地用鏟子、刷子和棉簽打開塵封兩千多年的黃土���,讓一個神秘的地下軍團重現(xiàn)世間�����,不斷刷新著人們對秦王朝的認知��。

認識兵馬俑是一段復(fù)雜而令人驚嘆的探索過程����,匯聚了眾多考古學(xué)家的智慧與努力���,而經(jīng)五十年春秋,我們對秦始皇陵的了解仍只是冰山一角�����?!耙驗榭萍际侄蔚木窒扌裕由虾芏嗖豢深A(yù)知的因素�����,我們寧愿它暫時存在地下?�!标兾鳉v史博物館黨委書記��、館長侯寧彬說�,“等所有真相大白于天下,那個謎一樣的彩色世界全部呈現(xiàn)在世人面前���,也許要上百年��,甚至更長時間���。”

五十年間��,秦兵馬俑考古碩果累累�,驚喜不斷,不斷刷新著人們對秦始皇陵“地下軍團”以及秦所代表的偉大時代的認知���。

最震撼的發(fā)現(xiàn):超大規(guī)模的地下軍團

1974年3月��,臨潼西楊村農(nóng)民挖井的鐵鍬����,掘破了兩千年的寂靜。56平方公里的面積震撼世界��,一個疑問同時浮現(xiàn):這么大規(guī)模的秦俑坑���,其實質(zhì)到底是什么����?

這個問題讓學(xué)界紛爭多年����。有人說是始皇帝的“東巡衛(wèi)隊”,有人說是“宿衛(wèi)軍”���,也有人說是“送葬的俑群”,還有人說是郎官��。日本學(xué)者提出����,秦俑是用來保衛(wèi)靈魂的;也有學(xué)者認為秦俑與秦陵無關(guān)����,而是記功碑性的���,為紀念戰(zhàn)功而立的“封”。

▲兵馬俑形象豐富�,風格渾厚,富于感人的藝術(shù)魅力��,是中國古代塑造藝術(shù)臻于成熟的標志�,被譽為“世界第八大奇跡”“人類古代精神文明的瑰寶”。

不論俑坑性質(zhì)為何����,按照秦漢時期崇尚的“事死如事生”的理念,這些隊伍嚴整的兵馬俑�,或許能反映出秦代排兵布陣、橫掃六國的歷史場景���。隨著考古進程��,從秦俑三坑總體的軍陣內(nèi)容可見��,秦軍之所以有相當強大的作戰(zhàn)能力���,與秦多兵種聯(lián)合作戰(zhàn)的軍陣排布密切相關(guān):一號坑以車兵為主體�����,車�����、步兵成矩形聯(lián)合編隊�����;二號坑是由騎兵��、戰(zhàn)車和步兵���、弩兵等組成的多兵種部隊;三號坑為“軍幕”�,即軍事指揮機構(gòu)。三個坑嚴陣以待���,交相呼應(yīng)。兵馬俑形象豐富�����,風格渾厚,富于感人的藝術(shù)魅力�����,是中國古代塑造藝術(shù)臻于成熟的標志�����,被譽為“世界第八大奇跡”“人類古代精神文明的瑰寶”����。

最驚喜的發(fā)現(xiàn):彩色兵馬俑

陳展于秦始皇帝陵博物院一號坑的1000多件兵馬俑,軍陣整體向東�,呈現(xiàn)出厚重的灰黑色。這符合很多人對秦朝歷史的認知���,也是很多人通過照片看到的兵馬俑色彩�。然而在《秦始皇陵兵馬俑坑一號坑發(fā)掘報告(1974-1984)》一書中����,多處提到了兵馬俑出土?xí)r是彩繪的,但那些色彩往往在重見天日的那一瞬間消失���。

直到1998年��,二號坑首次發(fā)現(xiàn)8件保存比較完好的彩繪陶俑����,這是二十多年秦俑考古工作的重大收獲,不但真實再現(xiàn)了當年秦兵馬俑的原貌��,而且填補了歷史上對秦代軍服記載的空白��,再現(xiàn)了秦代軍人服飾的風格特征�����,為研究“秦代軍服是自備還是統(tǒng)一發(fā)放”“秦人尚黑�����,為什么軍服是五顏六色”等學(xué)術(shù)問題提供了參考�����。

有學(xué)者認為�,秦軍軍服雖然顏色各異,但服制統(tǒng)一��,應(yīng)屬國家統(tǒng)一發(fā)放的軍服��。而更多的現(xiàn)有研究則表明��,秦代士兵所穿衣服系自備��,除了武器和鎧甲有官方統(tǒng)一配備外���,衣服都是按自己的愛好穿著�。而且從多彩的兵馬俑來看���,秦代民間喜愛明快鮮艷的顏色�,也許與秦人和諸戎族的融匯影響有關(guān)�����。

這一批彩繪秦俑中還有一張?zhí)貏e的面孔���,它的造型���、服飾與其他俑相比并無特異之處,樣貌也是關(guān)中秦人的標準形象�����,唯獨臉是綠色的,人稱“綠面俑”�����。對綠面的成因�����,考古學(xué)家費盡心思做出多種猜測:是面具嗎��?是特殊保護色嗎��?是綠色人種嗎��?是為了迷惑敵方化妝嗎�����?是工匠的惡作劇嗎�?是秦軍中的儺人嗎?是用來形容臉色黝黑嗎�?為了表達性格的傈悍剛毅嗎?用來象征生命永恒嗎�����?是植物染料的紅色和礦物染料的白色混合形成的粉紅色染料在地下余火帶來的高溫洪水中長期浸泡的結(jié)果嗎?——以上種種猜測都不能完全成立����,“綠面俑”至今仍是待解之謎���。

最費解的發(fā)現(xiàn):中國紫

得益于科技發(fā)展�����,我們終于得以在兩千多年后的今天看到兵馬俑原色���。隨著研究深入,專家發(fā)現(xiàn)秦人對色彩的使用頗有章法�����,但仍有謎團未解�����,比如秦人是如何合成紫色的�。

兵馬俑上的紫色有著超乎想象的先進性���,這種顏料在自然界無法天然存在。而在人類歷史中��,僅曾在西周至東漢時期的中國存在����。再次出現(xiàn)則在1980年代美國實驗室進行的高溫超導(dǎo)材料研究實驗中,成為實驗的副產(chǎn)品���。這種顏料的化學(xué)成分為硅酸銅鋇(化學(xué)式:BaCuSi2O6)���,被命名為“中國紫”。

▲綠面跪射俑(攝影丨張?zhí)熘?/span>

困擾考古學(xué)界的問題在于�,很難相信秦漢時期的古人竟然可以熟練掌握制備中國紫的手段。

2012年���,“中瑞科技合作計劃項目——中國古代硅酸銅鋇顏料研究”課題研究組采用當時最先進的德國高溫電爐作為實驗設(shè)備�,試圖復(fù)刻中國紫的古代制備方式���。

要合成中國紫���,鋇(Ba)金屬的參與和反應(yīng)不可或缺���。由于鋇的化學(xué)性質(zhì)十分活潑,從來沒有在自然界中發(fā)現(xiàn)鋇單質(zhì)�����。實驗在檢測設(shè)備的幫助下��,仍需要反復(fù)調(diào)整化合物比例�����,并且在900-1100度高溫下保存24小時�,才能還原鋇金屬�����。若溫度超過1100度��,“中國紫”便會發(fā)生分解�����,無法提煉。

實驗雖然成功復(fù)刻和實現(xiàn)了此種顏料的合成��,但其中涉及的化學(xué)實驗設(shè)備���、實驗方法甚至實驗設(shè)計���,都被認為遠遠超出了古人所能理解和掌握的范圍。專家高度懷疑��,中國古人積累了遠遠超過今人想象的化學(xué)提煉技術(shù)和思維范式��,但可惜的是�,這些知識在東漢末年的頻仍戰(zhàn)爭中全部散失亡佚。

有助解答歷史謎題的發(fā)現(xiàn):佩劍俑

《史記》這樣描述荊軻刺秦的細節(jié):“因左手把秦王之袖���,而右手持匕首揕之�����,未至身���,秦王驚,自引而起���,袖絕���,拔劍�,劍長��,操其室��。時惶急���,劍堅�����,故不可立拔。荊軻逐秦王�,秦王環(huán)柱而走……左右乃曰:‘王負劍!’負劍�,遂拔以擊荊軻,斷其左股��?!睘槭裁丛谛悦P(guān)的時候,秦王的劍拔不出來呢���?“王負劍”又是怎樣的姿勢�����?對這些問題���,學(xué)界時有討論�,民間津津樂道��。

秦王的劍拔不出來并不難解釋��。秦朝時期劍的佩帶方式稱為“璏(zhì)式佩帶法”����,所謂“璏”,就是在劍鞘的上半部鑲嵌一個穿貫腰帶的方孔狀裝置��,用于以皮帶固定佩戴在腰間�����,供穿戴佩系之用��。璏式佩帶的劍被固定在腰部�,與身體平行并貼合緊密����,與地面呈垂直狀態(tài)��,故拔劍時一手只能在腰的部位握劍���,抽劍只有單手伸直的距離��。結(jié)合《史記》描述��,秦王劍太長�,佩劍位置又局限���,所以一時拔不出來��。

▲青銅長劍出土現(xiàn)狀(攝影丨張?zhí)熘?/span>

而關(guān)于“王負劍”的意思�,世人有很多猜想:有人認為這是提醒秦王壓低劍身���;有人認為“負”其實是“扶”,提醒秦王扶一下劍���;有人說是秦王躲避時候把劍跑顛了���,大臣提醒“王覆劍”��,把劍顛倒過來���;還有人根據(jù)《道德經(jīng)》“萬物負陰而抱陽”,認為負有抱的意思���,“王負劍”其實是提醒秦王把劍抱在前面拔……而更多的紛爭在兩種觀點之間:第一種觀點認為秦王在倉皇中忘記自己背著長劍��,大臣喊“王負劍”是提醒他拔劍的時機�����;第二種觀點認為大臣是提醒秦王把劍推到后背��。

2023年1月12日���,秦始皇帝陵博物院發(fā)布兵馬俑一號坑第三次發(fā)掘成果,其中有一件佩劍俑���,劍及各個附件都在�,記錄了秦俑佩戴青銅劍的最初姿勢:劍就掛在腰間��,那么“王負劍”應(yīng)該是提醒秦王把劍推到后背,從后背拔出來�����。

面向未來的發(fā)現(xiàn):彩繪銅車馬

2023年11月���,中國載人航天工程辦公室發(fā)布了載人月球車研制方案征集的初選結(jié)果�����,清華大學(xué)的“望舒之輦”方案成功入選�?��!巴妗笔侵袊糯鷤髡f中為月亮駕車的女神�����,“輦”則是我國先秦時期的車具�����。

見過秦陵挖掘出的彩繪銅車馬的人,看著“望舒之輦”月球車可能會覺得眼熟����?!巴嬷偂钡脑O(shè)計靈感正是來自秦始皇陵出土的彩繪銅車馬:月球車中部有一對大型主車輪����,形似秦陵銅車馬一號車的車輪;頂部設(shè)置有一個與銅車馬二號車頂蓋相似的橢圓形穹隆華蓋����,既可為航天員遮擋強烈的陽光照射,也可以在上部鋪設(shè)太陽能電池陣��,解決科研儀器供電的問題��。顯示器的支架則像銅車馬馭手駕車的韁繩�,造型輕巧實用。

▲彩繪銅車馬(攝影丨張?zhí)熘?/span>

兩千兩百余年前的秦陵彩繪銅車馬���,不僅給今天的人們帶來了設(shè)計靈感�,其本身也包含了許多獨具匠心的設(shè)計巧思和高超卓越的古代科技����。銅車馬被發(fā)現(xiàn)于1978年,整套車馬鞍轡齊全�,銀質(zhì)飾品仍然色澤鮮亮��,金質(zhì)器物閃閃發(fā)光����,所呈現(xiàn)出的高超的制作工藝讓人驚嘆�����。銅車馬的制作工藝極其復(fù)雜���,每套車馬根據(jù)各個部位的性能����,采用不同的合金配比和多種鑄造工藝��,分鑄了大大小小3000多個零部件��;按照各個零部件的功能����、形狀和大小,運用了焊接��、鑲嵌、銷釘連接���、活鉸連接、轉(zhuǎn)軸連接����、子母扣連接等十幾種工藝技術(shù),將其組合成完美的整體��。歷經(jīng)兩千多年���,銅車馬的車輪還能轉(zhuǎn)動����,馬的絡(luò)頭���、韁繩仍柔軟靈活��、彎曲自如���,被考古學(xué)家譽為“青銅之冠”,并在2016年被中國科學(xué)院自然科學(xué)史研究所推選為“中國古代重要科技發(fā)明創(chuàng)造”之一�。

假說相伴的發(fā)現(xiàn):青銅長劍

也許因為兵馬俑自帶的神秘色彩,有一些流言廣為流傳。比如傳說1974年挖掘時���,有一把青銅劍劍柄陷泥���,劍尖被一尊重達150公斤的陶俑死死壓住,致使劍身彎曲近45度�����。離奇的是�,當考古專家們將陶俑搬開,這把又窄又薄��、被壓彎了兩千兩百多年的青銅劍�����,竟在一瞬間反彈平直���,自然恢復(fù)����。

雖然這是未經(jīng)證實的傳言���,但兵馬俑的青銅劍本身也足夠特別����。因為青銅材料容易折斷,所以青銅劍普遍寬而短����。最負盛名的越王勾踐劍��,全長不過55.6厘米�����。而兵馬俑出土的青銅劍��,劍身呈柳葉狀����,又細又長又尖,劍長均在81-94.8厘米��。

要知戰(zhàn)國諸國已經(jīng)淘汰青銅兵器����,配備鐵兵器�����,而偌大的兵馬俑坑只出土了很少的鐵器���,秦國的虎狼之師竟然是用已經(jīng)落后時代的青銅兵器嗎?

檢測數(shù)據(jù)表明�����,兵馬俑青銅劍表面含錫量為31%��,內(nèi)部含錫量為21.4%�����。有學(xué)者認為�����,根據(jù)銅錫二元合金的機械性能與含錫量的關(guān)系�,含錫19%以上的高錫青銅合金很脆,不適宜制作兵器劍��。兵馬俑青銅劍在使用中極易折斷���,實戰(zhàn)中很難派上用場���,所以它們只能是隨葬品��。另有學(xué)者認為秦兵馬俑青銅劍既堅且韌�,長度驚人�,利于實戰(zhàn)。自2010年以來���,英國劍橋大學(xué)、倫敦大學(xué)考古所及秦始皇陵博物館采用新儀器對秦兵馬俑青銅劍進行了全新金屬分析���;2011年���,由北京大學(xué)考古文博學(xué)院主持,發(fā)表在美國《材料研究學(xué)會》(MRS)上的研究論文顯示���,新測試的一批青兵馬俑青銅劍�,盡管仍然是高錫青銅�����,但全部采用了鑄造后淬火或退火的工藝。經(jīng)淬火處理后具有良好性質(zhì)的金相結(jié)構(gòu)馬氏體能保留下來�,使青銅的抗拉強度有極大增加,提高延伸率���,也就是說��,兵馬俑青銅劍因淬火工藝而能成為良好的實戰(zhàn)兵器����。

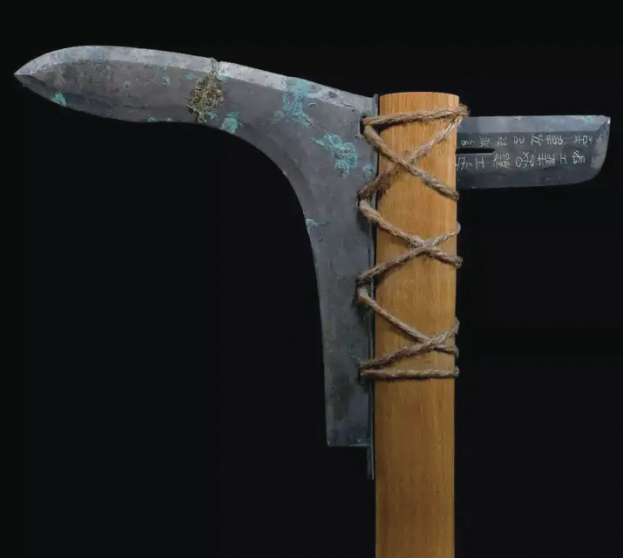

▲1978年兵馬俑一號坑出土的三年呂不韋戈

2019年4月4日����,英國劍橋大學(xué)的馬科斯·馬提儂·托雷斯(Marcos Martinon-Torres)在《Scientific Reports》(科學(xué)報告)發(fā)表了一篇研究秦兵馬俑兵器防銹原因的論文,否認了一種長期存在的假說——秦代兵器匠人在兩千多年前就掌握了涂鉻防銹技術(shù)�。

這種假說起因是兵馬俑大量青銅劍出土?xí)r兵刃猶然鋒利閃亮,于是考古人員用現(xiàn)代科學(xué)方法檢測分析�,一些青銅劍表面,竟有一層厚約10微米的氧化膜��,其中含鉻約2%�,很像近代才掌握的鉻鹽氧化處理防銹工藝。該工藝需在比較復(fù)雜的設(shè)備和工藝流程下才能實現(xiàn)�,德國、美國分別在上世紀30年代和50年代才發(fā)明這種先進工藝并申請專利�,且這種工藝的防銹功能一般只能保持六十年左右���。生活在公元前200多年的秦代工匠怎么就掌握了這種工藝?還能防銹兩千多年���?成了兵馬俑的謎團之一�。

托雷斯等人的研究團隊分析了464件兵馬俑兵器�,只在37件中發(fā)現(xiàn)了鉻,“說明鉻元素在金屬表面并不是普遍存在的”����。同時,研究人員在88%的弓把�����、劍柄�����、劍鞘等兵器配件周圍檢測到了鉻���,但只在2%或更少的箭頭或劍身的樣本上發(fā)現(xiàn)了鉻。他們認為�,出現(xiàn)這種分布����,是因為這些含鉻的金屬部位更靠近處理木制元素的生漆�����,這些木制部分已經(jīng)受到了腐蝕�,但生漆中的鉻元素沉積到了金屬上。也就是說��,鉻的存在可能是生漆污染的結(jié)果��,而非秦代工匠有意為之���。

透物見人的發(fā)現(xiàn):銘文

兵馬俑出土的青銅兵器上都有較長的銘文��,記錄了兵器的生產(chǎn)年代�����、生產(chǎn)作坊(寺工)�、督造者以及工匠的名字���,也有些兵器比如矛和鐓上僅刻有“寺工”二字�。這些兵器上的銘文一直被專家們認為是“物勒工名,以考其誠”的體現(xiàn)�����,是當時標準化生產(chǎn)的一種質(zhì)量監(jiān)督手段�。

《禮記·月令》載:“物勒工名,以考其誠��,功有不當�,必行其罪,以窮其情����。”“物勒工名”是指器物的制造者要把自己的名字刻在器物上面�����,以方便管理者檢驗產(chǎn)品質(zhì)量��。它可以說是我國最早的問責制���,出現(xiàn)在春秋戰(zhàn)國時期。

1978年兵馬俑一號坑發(fā)掘時�����,就清理出20多件帶有銘文的青銅兵器,其中有一件青銅戈�����,正面刻有“三年相邦呂不韋造���,寺工詟�����,丞義���、工窎”,考古專家研究認為�����,其含義是秦王嬴政三年����,由丞相呂不韋最高督造,當時的“寺工”即造兵器和車馬器的中央官署機構(gòu)直接負責人名為“詟”(zhé),“丞”即管理下述工匠的職官名叫“義”�����,制作這件兵器的工匠名字是“窎”(diào)�。

陶俑、陶馬身上也有一些刻劃或戳印的文字�����,袁仲一在《秦代陶文》中將這些文字分為兩大類:一是數(shù)字類�����,為制作陶俑�����、陶馬過程中的編號��;二是制作陶俑�、陶馬的工匠名。這些名字又可分成四大類����,一是在人名前冠一“宮”字,很可能是來自皇宮中的御用匠人��;二是在人名前冠一“右”字或者“大”字�,可能來自“右司空”等秦朝的工程部門的;三是在人名前冠一地方名�����,應(yīng)該是指來自某地的地方匠人���;四是僅有人名���,人名基本上僅有一字,可能是臨時征召的民間匠人����。

這些銘文傳遞了豐富的歷史信息,比如通過銘文確定物件生產(chǎn)時間���,比如經(jīng)對比發(fā)現(xiàn)“物勒工名”制度有其具體實施的范圍和程度�����,對于不同性質(zhì)產(chǎn)品有著不同的要求等���。同時��,透過這些銘文���,我們可以穿越兩千年歷史,抵達作為個體的人�。

黏結(jié)修補神器:復(fù)合材料

2022年,西北大學(xué)文化遺產(chǎn)學(xué)院與秦陵博物院合作�,在國際權(quán)威期刊《科技考古》(Archaeometry)上發(fā)表了最新的研究成果。研究人員在秦兵馬俑上新發(fā)現(xiàn)了一種多用途的復(fù)合材料���,這種材料被廣泛用于兵馬俑制作中的填補���、粘接、抹平等工藝中���。

復(fù)合材料是由兩種以上不同性質(zhì)的材料組分優(yōu)化組合而成的新材料�����,其不僅能保持各組分材料原本的優(yōu)點����,還能將不同組分材料的優(yōu)勢進行互補,從而提高其綜合性能�����。復(fù)合材料是現(xiàn)代材料界的熱點話題��,而在古代也曾有運用����,比如將石灰砂漿作為建筑材料應(yīng)用于建筑中�����。

▲完成修復(fù)的百戲俑

研究人員表示���,這一新發(fā)現(xiàn)的復(fù)合材料呈青灰色��,存在于兵馬俑戰(zhàn)士頸部和頭部��、手臂和身體�����、袖子和手掌����、袖子內(nèi)側(cè),馬的頭部和頸部�、四肢和蹄子等處,從發(fā)現(xiàn)這些材料的部位可以推斷�,該復(fù)合材料可能用于兵馬俑不同部位的黏結(jié)或整平修補。

為分析該復(fù)合材料的確切成分�,研究人員使用了X射線熒光光譜儀(XRF)、X射線衍射光譜儀(XRD)�、偏振顯微鏡(PLM)、PETROG數(shù)字步進臺和軟件及氣相色譜-質(zhì)譜法(GC-MS)等儀器與方法����。分析顯示,兵馬俑上發(fā)現(xiàn)的這一復(fù)合材料由含有動物膠和雞蛋的蛋白質(zhì)黏合劑及研磨陶器顆粒的無機填料組成��。有機組分蛋白質(zhì)黏合劑與無機組分研磨陶器顆粒在性能上相互取長補短���,組成的功能復(fù)合材料實現(xiàn)了單一材料不能達到的綜合性能�����。

兵馬俑分別在其頸部�����、左臂和腳踏板上都刻有不同的姓名�����,據(jù)此可以推測兵馬俑可能是按部位流水線式制作的�����,而這些分開的部位如何連接黏合�,兵馬俑上新發(fā)現(xiàn)的這種復(fù)合材料或許可以為我們揭開答案�。同時,目前用于文物保護修復(fù)領(lǐng)域的同類功能材料多為有機高分子材料��,其易老化的特性使其具有一定的局限性�。兵馬俑上發(fā)現(xiàn)的這一復(fù)合材料所具有的高強度黏合能力和耐老化性,可能為修復(fù)材料的研究提供新的思路�。

雜技世界的發(fā)現(xiàn):百戲俑坑

1999年3月,始皇陵考古隊又探得一處陪葬坑遺址��,編號為秦始皇陵園K9901陪葬坑���。此坑位于秦始皇帝陵陵園的東南部���,距離秦始皇陵封土約300米���。該陪葬坑出土了一批非常罕見的陶俑,造型風格特點與秦兵馬俑截然不同�。根據(jù)文獻記載及逐步考證研究,它們很可能是為宮廷表演舉鼎��、持竿����、摔跤等娛樂活動的百戲藝人,K9901陪葬坑也被稱為“百戲俑坑”��。

所謂百戲����,是古代樂舞雜技表演的總稱,據(jù)文獻記載�����,秦時雜技百戲名目繁多����,演技成熟,已經(jīng)成為主要的娛樂方式之一。

百戲俑坑出土的4號俑被稱為“泡釘俑”���,是目前K9901坑發(fā)現(xiàn)的彩繪保存最完整的一件陶俑��。其上身著衣���,布滿泡釘,泡釘間飾以太陽八角紋�����;下身著裳�,繪有精美的紋飾��。它身上殘存的彩繪圖案主要集中在上衣��、領(lǐng)緣�、袖緣和褲子腰帶等部位。上衣為黑色的八角星紋���,中間有黃色連珠紋裝飾���。領(lǐng)緣、袖緣和腰帶為幾何紋飾,亦裝飾有草葉紋����,用肉眼依稀能觀察到白色、黑色�、黃色和紫色。此前����,為了更好地向人們展示4號百戲俑身著服飾原貌,秦始皇帝陵博物院聯(lián)合中國絲綢博物館開展了4號百戲俑彩繪紋飾的紡織品復(fù)原工作���,選用絲綢作為原料�����,取得了階段性成果�����,已經(jīng)可以較為完整地還原4號百戲俑身著服飾的基本原貌���。

28號陶俑上半身基本完整,下半身殘破較嚴重����,在對出土陶片初步拼對后發(fā)現(xiàn)它的姿態(tài)更為奇特��,被稱為“仰臥俑”����。它兩膝著地���,兩腳收于臀下����,兩臂向后舒展����,呈仰臥狀。在2022年的陜西省“文化和自然遺產(chǎn)日”秦陵博物院會場�����,陜西省雜技藝術(shù)團的專業(yè)演員對28號百戲俑的動作姿態(tài)進行研究和模仿��,編排了雜技節(jié)目進行表演��。

百戲俑坑內(nèi)還有一個十分高大的無頭陶俑��,專家測量其在無頭的情況下達2.2米�����,其腳掌換算到現(xiàn)在的概念大概有54碼�����。專家稱��,如果算上頭部高度�����,這個陶俑身高就要達到2.5米���,堪稱秦代的巨人�����。

百戲俑大多上身赤裸���,下身穿彩色小短裙,形態(tài)健碩���、瘦削不等��,姿態(tài)各異��,動作有直立狀�、雙手卷衣狀、一手叉腰一手高舉��、雙腿弓箭步���、半跪狀等���,仿佛正在參加一場宮廷聚會,各施手段展示自己的高超技藝�,反映了秦代宮廷豐富的娛樂活動。

苑囿的發(fā)現(xiàn):水禽坑

今年1月31日��,由秦始皇帝陵博物院聯(lián)合陜西省考古研究院共同主辦的“何止秦俑——秦陵苑囿之K0007陪葬坑”展覽在秦始皇帝陵博物院文物陳列廳開展���。展覽以青銅水禽為重點��,共展出57件展品。

K0007陪葬坑位于秦始皇陵外城垣東北角900余米處���,曾遭大火焚燒和人為破壞���。2000年6月被附近村莊村民偶然發(fā)現(xiàn)��。經(jīng)相關(guān)部門批準��,從2001年至2003年�,秦始皇陵考古隊對該陪葬坑進行了搶救性發(fā)掘��。該陪葬坑出土原大的青銅水禽46件����,跽姿和箕踞姿陶俑15件,如此眾多青銅水禽的出土����,說明這個陪葬坑營造出了某種“水環(huán)境”,K0007陪葬坑也被稱為“青銅水禽陪葬坑”����。

青銅水禽在秦代考古中屬首次發(fā)現(xiàn),這對豐富和評價秦始皇帝陵的文化內(nèi)涵具有重大學(xué)術(shù)價值�����。但對青銅水禽陪葬坑的性質(zhì),至今未有定論��。

這些青銅水禽鮮活靈動���,定格的都是水禽動態(tài)過程中的瞬間���,特別有一只保存完整的青銅仙鶴,像是剛剛從水中捕捉到美食�,長長的鶴頸彎曲接近地面,鶴喙中銜有一條小蟲�����;而陶俑所著服飾相似�,頭戴軟帽,身穿長襦��,下著長褲�����,未穿鞋�,僅穿襪子,席地而坐于室內(nèi)�����;另外還有一些骨質(zhì)����、銀質(zhì)和青銅小件器物,考古人員認為可能為樂器附件�。

▲完成修復(fù)的百戲俑

《秦始皇陵園K0007陪葬坑發(fā)掘簡報》認為,陶俑和水禽之間當是一種主從關(guān)系�����,陶俑表現(xiàn)的也許是做敲擊樂器或演奏弦樂的瞬間動作��。有專家認為青銅水禽坑的功能是為秦始皇的靈魂提供特殊音樂娛樂服務(wù):音樂家通過演奏弦樂和打擊樂器���,以節(jié)奏分明的曲調(diào)馴化水禽��,使水禽能隨著樂曲的變化起舞悅?cè)?���。也有專家認為���,青銅水禽陪葬坑與1996年發(fā)掘的動物陪葬坑性質(zhì)完全相同��,都是對王室苑囿的一種局部仿造�。兩個陪葬坑出土的飛禽、走獸��、魚鱉��、水禽共同構(gòu)成了古代苑囿的主要生物內(nèi)涵�,甚至可能就是對地面上古苑囿的仿造,而握持樂器的陶俑位于另一區(qū)域���,應(yīng)為宴樂俑��,是為君王游幸苑囿提供樂舞以用于欣賞和助興的�����,與出土的水禽并沒有主從關(guān)系����,不存在馴化之說����。無論是哪種情況,都體現(xiàn)了秦始皇陵園竭力仿造世間王宮恢弘奢靡的場景。秦始皇陵園具有苑囿性質(zhì)的K0007陪葬坑的出土�,為我們展現(xiàn)了古代苑囿更為具象、寫實的面貌�����,豐富了今人對于古代苑囿的認識���,對秦苑囿的研究無疑具有重要意義。

責任編輯:王順利-《新西部》雜志 · 新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報窗口

不良信息舉報窗口