高葉青

陳山橋老師致力于剪紙藝術(shù)的保護(hù)與傳承�����,搜集整理了大量傳統(tǒng)剪紙圖樣和背后的故事���,并繪制了陜西省剪紙區(qū)域圖�����。他指出��,自20世紀(jì)90年代起��,剪紙藝術(shù)開始蛻變���,失去了傳統(tǒng)特色,而年輕人受現(xiàn)代美術(shù)影響�,剪紙藝術(shù)韻味減少。認(rèn)為剪紙藝術(shù)的傳承應(yīng)喚醒民俗�����,讓剪紙回歸生活�����,并考慮將剪紙作為文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營��。他強(qiáng)調(diào)�����,傳統(tǒng)剪紙與商業(yè)剪紙應(yīng)分開進(jìn)行�,保護(hù)傳統(tǒng)剪紙的同時發(fā)展商業(yè)剪紙。

陳山橋��,西安灞橋人�,1949年出生,1975年畢業(yè)于西安美術(shù)學(xué)院�����,被分配到安塞縣文化館長期從事民間美術(shù)的輔導(dǎo)與研究�。因工作表現(xiàn)突出,1989年被調(diào)入陜西省藝術(shù)館工作���。著有《民間剪紙技法研究:動物紋樣剪法》《民間剪紙技法研究:花草紋樣剪法》《陜西民間美術(shù)精品:陜北剪紙》《陜西民間美術(shù)精品:關(guān)中陜南剪紙》《非物質(zhì)文化遺產(chǎn)剪紙項(xiàng)目傳承教材學(xué)剪:幾何·花草紋樣》《非物質(zhì)文化遺產(chǎn)剪紙項(xiàng)目傳承教材 學(xué)剪:動物·人物》《非物質(zhì)文化遺產(chǎn)剪紙項(xiàng)目傳承教材 學(xué)剪:果蔬·吉祥符號·草蟲·鱗介》《中國民間剪紙傳承大師系列叢書:曹佃祥剪紙》《陜西剪紙》等多部富有特色的剪紙研究作品�����。發(fā)表相關(guān)論文多篇����,例如《剪紙招我魂》(《金秋》2008年第6期)、《激活剪紙民俗延續(xù)剪紙血脈——論民間剪紙的保護(hù)與傳承》(《通化師范學(xué)院學(xué)報(bào)》2015年第11期)��、《陜北剪紙的分布與特點(diǎn)》(《咸陽師范學(xué)院學(xué)報(bào)》2018年第1期)����、《古樸典雅的關(guān)中東府剪紙》(《咸陽師范學(xué)院學(xué)報(bào)》2019年第3期)等。在剪紙����、繪畫、民俗乃至考古等多個領(lǐng)域產(chǎn)生了較大的影響�����,被國家文化部社圖司授予“民間美術(shù)工作開拓者”“優(yōu)秀輔導(dǎo)員”稱號����,中共陜西省委、陜西省人民政府授予其“德藝雙馨文藝工作者”稱號����,榮獲2020“致敬造物者”非凡時尚人物獎����。

▲作者高葉青訪談陳山橋老師

對于陳老師的大名�,我早有耳聞���,只可惜沒有拜望的機(jī)緣�。正所謂“心心念念����,必有回響”。2024年1月4日�����,有幸在陜西省民間藝術(shù)促進(jìn)會陳寶風(fēng)會長引薦下同省社科院書畫藝術(shù)中心牛涇民����、趙劍武老師一起,依照事先約定前往拜訪剪紙研究專家陳山橋老師�����。從小就對剪紙感興趣的我,對此次會面充滿了期待�����。接到電話的陳老師早已等候在電梯門口�����,衣著樸素�,身形清瘦。手捧陳老師沏好的茶�����,我們在輕松的閑聊中展開了對陜西剪紙藝術(shù)的探索之旅�。因?yàn)槭菍R獾情T,所以我們的聊天帶有一定的導(dǎo)向性����,總體而言涉及了以下幾個方面的問題。

放棄與堅(jiān)守的抉擇

陳老師是學(xué)美術(shù)出身的���,1975年遵照工作分配前往陜北安塞縣文化館之初�����,主要是進(jìn)行政治路線教育���,其次才是民間美術(shù)的輔導(dǎo)與研究�。無心插柳柳成蔭���,正是在那些年走街串巷過程中����,他發(fā)現(xiàn)了傳統(tǒng)剪紙的美���,原本僅僅以此作為自己美術(shù)創(chuàng)作的素材,但隨著調(diào)查的逐步深入����,陳老師被根植于悠久歷史文化中的剪紙魅力深深地迷住了,他的著力點(diǎn)開始發(fā)生轉(zhuǎn)變����。1979年在靳之林老師的鼓勵和指導(dǎo)下,陳老師在安塞開始了民間剪紙大普查����。正是這種看似對專業(yè)領(lǐng)域的“放棄”���,為他打開了一扇通往另一個神奇領(lǐng)域的大門,從此一發(fā)而不可收��,逐漸成為傳統(tǒng)剪紙文化的記錄者�����、傳承者���、堅(jiān)守者��。

陳老師在安塞西河口�、磚窯灣等地連續(xù)待了將近三年�����,安塞的山峁溝梁都留下了他的足跡����,他訪查、搜集�����、整理婆姨女子手中的“花樣子”。邊看“鉸花花”�����,邊聽她們講述這些剪紙代表的寓意����、張貼的禁忌等,并把這些剪紙藝人登記造冊���。扎根鄉(xiāng)土的陳老師在為剪紙如癡如醉的同時���,也被陜北民眾淳樸�����、勤勞�、熱情的秉性所感動。他暗下決心���,一定要通過自己的努力將這一文化瑰寶保護(hù)好并發(fā)揚(yáng)光大�����,決不能讓“人走藝絕”的悲劇重演�����!

傳統(tǒng)與市場的撕扯

在四處調(diào)查走訪的過程中��,陳老師對于剪紙的認(rèn)知逐漸清晰�����,從一開始“不知道什么是剪紙”����,到后來親眼目睹剪紙藝人的創(chuàng)作過程,激動的心情無以言表��,了解了民間傳統(tǒng)剪紙的深厚文化底蘊(yùn)��,聆聽了“剪紙的語言”���,知道了“剪紙”與“剪畫”有著天壤之別��。從此�����,陳老師“越陷越深”�,在普查、研究的基礎(chǔ)上���,他還積極主動促成多次剪紙培訓(xùn)班的舉辦����。出于職業(yè)的敏感性����,陳老師意識到傳統(tǒng)剪紙藝術(shù)所面臨的困境,必須盡快進(jìn)行搶救性保護(hù)����。1980年,安塞縣文化館同意了他所提出的創(chuàng)辦剪紙學(xué)習(xí)班的建議��,廣泛動員縣域內(nèi)各公社��、大隊(duì)��,提供食宿��,請民間剪紙藝人匯聚一堂�,交流經(jīng)驗(yàn),傳經(jīng)送寶�����。他還鼓勵剪紙藝人以自己生活為原型進(jìn)行創(chuàng)作�,既立足于傳統(tǒng),又彰顯時代的氣息�。這是散落民間的藝術(shù)瑰寶首次受到如此禮遇,自古以來被認(rèn)為是“雕蟲小技”的剪紙藝術(shù)從此登上大雅之堂�,帶著傳統(tǒng)文化特有的基因,走向更廣闊的舞臺�����。1980年�,北京中國美術(shù)館舉辦的延安剪紙展覽,安塞剪紙作品占到60%以上��。原中央美院教授董希文�����、辦公室主任靳之林給予了很高的評價����。認(rèn)為白鳳蘭的《牛耕圖》與漢畫像石圖案相似��,高如蘭的《抓髻娃娃》和故宮博物院珍藏的商代青玉女佩相似���,有商周文化的遺跡。此外�,還有一些紋飾類剪紙被專家認(rèn)定為與六千年前的仰韶文化時期圖騰傳說有關(guān)。這些活動的成功舉辦����,引起了較大的社會轟動。沾滿泥土芬芳的剪紙作品���,帶著歷史的滄桑和動人故事呈現(xiàn)在世人面前���。白鳳蘭等多位剪紙能手更是受邀到中央美術(shù)學(xué)院等知名院校為師生們講授剪紙技藝,傳承剪紙文化�����。這一切�,都離不開陳老師的默默付出��。

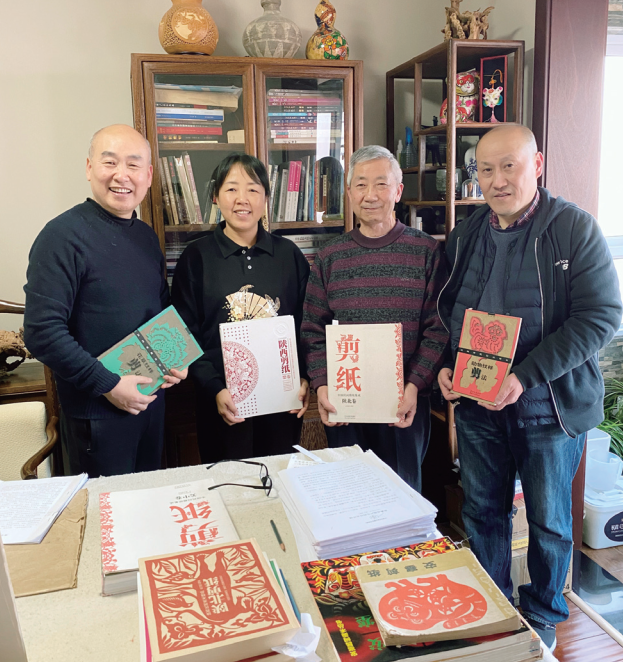

▲牛涇民、高葉青��、陳山橋�、趙劍武合影(從左至右)

然而,根植于鄉(xiāng)野山村的傳統(tǒng)手藝遭遇到市場經(jīng)濟(jì)的沖擊�����,許多年輕人外出謀生��,老手藝人也日漸衰老�。正是基于此,陳老師開始潛心搜集整理傳統(tǒng)剪紙圖樣���、記錄其背后所蘊(yùn)含的故事��,從安塞開始至今���,他走遍了陜西有剪紙的角角落落,繪制陜西省剪紙區(qū)域圖����、出版論著。當(dāng)談及剪紙藝術(shù)本身時�,陳老師的神情是愉悅的甚至是興奮的�,娓娓道來���,如數(shù)家珍�����。然而當(dāng)回歸到現(xiàn)實(shí)時���,他的神色突然黯淡下來。他說:“從20世紀(jì)90年代起����,剪紙這門傳統(tǒng)藝術(shù)就已經(jīng)開始蛻變。現(xiàn)在的剪紙的語言形式越來越向繪畫看齊���,失去了傳統(tǒng)剪紙的藝術(shù)特色����。大多年輕人受現(xiàn)代美術(shù)造型觀念的影響��,剪紙的藝術(shù)韻味越來越少�。過去婦女們受農(nóng)文化的影響,從小研習(xí)剪紙�,剪紙也廣泛用于各種風(fēng)俗活動��。在千百年的傳承中,剪紙已形成了較為完整的造型體系�、文化內(nèi)涵體系、色彩體系�,這些優(yōu)秀的傳統(tǒng)文化,在現(xiàn)代文化的沖擊下��,逐漸失去了其藝術(shù)本真和文化內(nèi)涵���,沒有了之前的靈魂����?���!?/p>

困境與未來的博弈

從形式角度而言,搜集民間剪紙的圖樣(俗稱“樣子”)��,依葫蘆畫瓢����,剪紙是“可學(xué)”的。但剪紙又是不可學(xué)的���,因?yàn)橐坏┟撾x了它的原始生存環(huán)境���,就成了無根之木����、無源之水����,這是一道看似無解的難題。唯有一點(diǎn)可以嘗試突破����,那就是原地保存、原地發(fā)展��。陳老師認(rèn)為應(yīng)從兩方面著手:“第一�����,把剪紙傳承下去的重點(diǎn)�����,就是要喚醒民俗���,將剪紙回歸民俗�����。要設(shè)法讓民俗重新傳播開來���,將傳統(tǒng)剪紙應(yīng)用于生活中,樹立群眾的文化自信�����。第二��,將剪紙作為文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營也是應(yīng)該思考的問題�。讓傳統(tǒng)剪紙致富剪紙藝人是一件很好的事,將傳統(tǒng)剪紙與商業(yè)相結(jié)合����,現(xiàn)在就有許多成功的例證。但經(jīng)營也是一種藝術(shù)���,不是每個藝人都能去營銷自己的剪紙���。傳統(tǒng)剪紙的傳承與保護(hù)和商業(yè)剪紙一定要分開來進(jìn)行���,在發(fā)展商業(yè)剪紙的同時,也要重視保護(hù)傳統(tǒng)剪紙���?����!?/p>

當(dāng)有人問及剪紙優(yōu)劣的評判標(biāo)準(zhǔn)時��,陳老師的回答是中肯的��,他說:“剪紙沒有好壞的標(biāo)準(zhǔn)����,不可以用西方美術(shù)的觀念去衡量這些作品�。傳統(tǒng)的剪紙作品有其自身的特色,而且民間藝人之間有自己獨(dú)特的品評思路���,有些則是只可意會不可言傳的���。剪的好的作品被稱為‘樣子’,在婆姨大姑娘的手中一代代傳承?�!北划?dāng)作商品出售的剪紙����,不可避免地要迎合消費(fèi)者的喜好,市場烙印非常明顯�����,這也是沒有辦法的事情�,最起碼能夠在一定程度上讓剪紙藝術(shù)走向更為廣闊的空間����。但要時刻牢記,真正意義上的傳統(tǒng)剪紙是“不可復(fù)制”的����,因?yàn)槟鞘羌艏埶嚾说膬?nèi)心表達(dá),是她們對祖輩的敬仰���,也蘊(yùn)含著生命個體的喜怒哀樂愁�。

剪紙是我的全部

畢業(yè)于美術(shù)院校版畫專業(yè)的陳老師�����,因?yàn)樘厥獾哪甏チ艘粋€偏遠(yuǎn)的縣域,誤打誤撞與剪紙結(jié)下了一生的緣分���。年輕的生命在傳統(tǒng)的剪紙藝術(shù)中得到陶冶����,強(qiáng)烈的歷史責(zé)任感和緊迫感促使他毅然放棄了絢爛的美術(shù)創(chuàng)作之路�����,扎根于陜北傳統(tǒng)文化的沃土���,延伸至關(guān)中�����、陜南的田間地頭�����,深耕細(xì)作�����,終于成長為參天大樹�����,結(jié)出了累累碩果���。他用自己的實(shí)際行動和時間賽跑���,努力彌合傳統(tǒng)文化斷裂的鏈條。由于觀念的問題��,類似剪紙這樣的手藝極少被歷史文獻(xiàn)所記載��,這就為研究造成了很大的難度�,所幸在一些相對閉塞的地方還較好地保留著歷史的韻味���,這是剪紙?zhí)赜械恼Z言����,在圖案中���、在當(dāng)?shù)厝丝诳谙鄠鞯墓适轮?��。對這些珍貴圖案和故事的搜集整理���,是陳老師的心愿?����!凹艏埵俏业娜俊?����,陳老師飽含深情地說道����。他希望借著祖國繁榮昌盛的大好形勢,剪紙藝術(shù)家與剪紙愛好者能夠多交流�、多創(chuàng)作,認(rèn)真?zhèn)鞒兄腥A民族的優(yōu)秀傳統(tǒng)文化���,使剪紙這塊民族瑰寶能夠得到傳承�����。

剪紙是一種鏤空的藝術(shù)����,但蘊(yùn)含著豐盈充實(shí)的人生。陳山橋老師幾十年如一日傾力于保護(hù)與傳承��,用陜西人的樸實(shí)厚道�,向祖先致敬、向藝人致敬�����,圓滿著自己的人生����,普惠當(dāng)代與后世。臨別時�,陳老師特意將自己編著的幾本剪紙著作贈送給我,我向他深鞠一躬�,并誠懇地表達(dá)愿意協(xié)助他進(jìn)行剪紙研究。本以為是周末一次簡單地走親訪友���,卻成了對我的一次精神洗禮。無論社會怎樣飛速發(fā)展�,總有人在堅(jiān)守,正如我自己所從事的古文獻(xiàn)整理一樣�����。小文初成,為防止錯漏��,我特意將文章通過微信發(fā)給陳老師����,他又發(fā)給我一些參考資料,還特別強(qiáng)調(diào)說自己的恩師是當(dāng)時在延安市群眾藝術(shù)館工作的靳之林老師(現(xiàn)任中央美術(shù)學(xué)院教授����、油畫博士生導(dǎo)師),是靳老師讓他認(rèn)識到民間剪紙的價值��,并鼓勵和指導(dǎo)他普查了安塞的民間剪紙����。看到這樣滾燙的話語�����,我內(nèi)心有些澎湃����。名師如暗夜燈塔�����,照亮著我們前行的路���。吃水不忘挖井人,耕耘于剪紙研究領(lǐng)域幾十年的陳老師如今可謂功成名就����,但他時刻牢記師恩,并以此勉勵自己��。作為晚輩后學(xué)��,當(dāng)以陳老師為榜樣���,淡泊名利���,為傳統(tǒng)文化的保護(hù)與傳承盡綿薄之力。

作者簡介

高葉青 陜西省社會科學(xué)院研究員����、陜西省社會科學(xué)院書畫藝術(shù)中心副主任�,研究方向?yàn)槊耖g藝術(shù)

責(zé)任編輯 王順利-《新西部》雜志-新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報(bào)窗口

不良信息舉報(bào)窗口