文丨杜林杰

在新文化運動和五四運動的精神影響下產(chǎn)生的《新隴》雜志�����,從一開始便具有傳播新文化和反對舊禮教性質(zhì)�����,同時積極探討甘肅的社會問題。正因如此��,《新隴》雜志甫一問世���,便受到甘肅讀者的歡迎和喜愛�,經(jīng)過多種渠道進入甘肅后�����,更是推動了甘肅的青年學生運動�,打開了甘肅政治上的沉悶局面,成為當時甘肅最有影響的刊物之一�����。

1919年6月3日�,鄧春膏(前排左一)和被拘同學被釋放后的合影。

1919年��,國內(nèi)新潮澎湃�,一日千里,而僻處西陲的甘肅仍然風氣不開���、黑暗守舊�,受著各方面舊勢力的壓抑。在北京讀書的甘肅籍學生憂心家鄉(xiāng)的落后����,自發(fā)發(fā)起一場節(jié)衣縮食運動,將節(jié)省下來的錢湊到一起��,購買了一批進步的書刊寄回甘肅��,向家鄉(xiāng)傳播新思想���。

與此同時��,北大的甘肅籍學生張道明�����、鄧春膏等人�,聯(lián)絡在京的甘肅學生��,倡議創(chuàng)辦一個研究甘肅問題��,有針對性地為甘肅輸入新思想�����、新文化的雜志,得到了大家的熱烈響應�����。

第一個進步刊物

嗚呼���!人則一日千里�,我猶故步自封�����;人則采摘精華��,我猶株守舊物�����。律以適者生存之理����,將見文野之分,更判然矣����。同人等睹此情況���,心焉憂之。于是集合同志���,發(fā)刊雜志�����,名曰:《新隴》�����。藉課余之暇��,勉盡棉薄��,其庶幾乎有補于萬一也?���!踝灾巍栋l(fā)刊詞》

1920年3月14日,北大第三十五教室聚集了四十余名充滿激情的甘肅籍旅京學生���,“新隴雜志社”就在這里宣告誕生�����,他們籌備創(chuàng)辦的雜志就是甘肅第一個進步刊物《新隴》���。

雜志社設編輯部與經(jīng)理部��,王自治為編輯部主任���,韓樹淼、鄧春膏����、田炯錦為編輯兼校對;張明道為經(jīng)理部主任��,蘇蔭棠為副主任���,聶從鐸為文書�����,其他如會計�、記錄、出版��、發(fā)行����、廣告和募捐等業(yè)務均推出專人負責。另聘駐皋蘭的陳澤世和臨洮的張樸兩人為在甘肅通訊記者���,受理省內(nèi)投稿�。又在蘭州合興印書館設立代派所��,定期郵寄����。還在天水、武威�����、酒泉�����、隴西�、銀川、臨洮���、平?jīng)?、西寧各師范學校設立代辦處�,負責通采、發(fā)行工作�,以擴大《新隴》在本省的影響。

5月20日�,《新隴》創(chuàng)刊號在北大正式出版發(fā)行,規(guī)定每年除7��、8兩月外��,每月發(fā)刊一期����,每五期為一卷,每期四十面以上��。

不同于同時期的青年刊物大多開宗明義提倡“新”�����,《新隴》的《發(fā)刊詞》只含糊地說其宗旨為“輸入適用之知識于本省���,傳播本省之狀況于外界”�。據(jù)鄧春膏、朱鏡堂回憶����,如此籠統(tǒng)的表述,是為了避免引起久在閉塞環(huán)境中的甘肅人民的震動和甘肅實力派與行政當局的干涉��,使它發(fā)行不至受到阻礙����。

《新隴》雜志是在新文化運動和五四運動的精神影響下產(chǎn)生的,因而從一開始便具有傳播新文化和反對舊禮教性質(zhì)�����,同時積極探討甘肅的社會問題����。正因如此,《新隴》雜志甫一問世�����,便受到甘肅讀者的歡迎和喜愛����,經(jīng)過多種渠道進入甘肅后,更是推動了甘肅的青年學生運動���,打開了甘肅政治上的沉悶局面���,成為了當時甘肅最有影響的刊物之一。

輸送新文化

回顧吾隴�����,暮氣沉沉���,大夢未醒����。政治之腐敗無論矣����,社會之污濁無論矣。乃考查教育�,亦無教育之可言。雖有零星學校�����,無異十年前之私塾書院。其課程則猶重經(jīng)史���,輕視科學�,以為修齊治平之道�,在彼而不在此也。宜乎其人多失學���,文化遠遜中原�?����!踝灾巍栋l(fā)刊詞》

五四運動中的甘肅籍學生與“新隴”(油畫作品 作者:牛樂)

五四時期��,提起甘肅的情況�,《新隴》成員言辭痛切。軍閥官僚專橫暴虐�����、清朝遺老異常活躍�,落后的風習、跪拜禮節(jié)���、男尊女卑���、買賣婚姻�、纏足、吸毒����、蓄奴、蓄辮等惡習以及各種迷信活動大多留存���。雖然在外地的甘肅籍學生和進步人士不斷地把新思想��、新消息傳回本省�����,但在如此黑暗腐敗的社會下�����,任何改良�����、進步都難有生存空間���。是以《新隴》從一開始便對甘肅的痼疾進行了針鋒相對的揭露����。

田炯錦在《論社會改造》一文中直截了當?shù)卦u批一幫道學先生“不管外界形勢如何����,只關住門對青年講些經(jīng)書近思錄之類”;《甘肅人民心理之弱點》《我的隴上面面觀》《在甘年來之回顧》《我為甘肅學子人格一哭》這四篇文章�,加上轉錄《新青年》雜志的《辟“靈學”》,構成了對迷信思想的大批判��,這些文章展示了甘肅思想封閉�����,不易受到外來文化的影響���,加上地瘠人貧���,老百姓逆來順受�,思想麻木�����,每遇到大事必問于扶乩����;而讀了書的學子們,則“勢利心作怪����,成為官迷”��。

《新隴》成員認為��,甘肅之所以落后����,歸根結底是由于教育落后,故而雜志對甘肅的教育問題尤為關注�����,刊登了大量文章來討論教育問題。一些作者提出了改善教育的具體方法�,如擴充改良中小學,多購圖書�����;如倡導“男女同?��!?��、“不限年齡”、“廢除試驗”���。對于經(jīng)濟困難的子弟�����,應提倡“勤儉舊風”�,實行“工讀互助”���,有的可以“免收學費”��;對已經(jīng)具備普通知識的學生�����,可送到外省的專門學校和歐美留學等�����。

“《新隴》雜志的撰稿者們���,由于深感甘肅的落后���,因而力圖改變現(xiàn)狀,認真地研究了教育問題�����,提出了一些具體辦法�。但是由于他們沒有從根本上去考察問題���,因而不可避免地走上了改良主義的道路��。因為教育和其他上層建筑一樣���,是社會經(jīng)濟基礎的反映同時又為基礎服務���。企圖在不觸動基礎的條件下來改良教育,并通過改良教育來改造社會���,顯然是不可能實現(xiàn)的空想���。其直接效果只能是這樣:把人們引入討論瑣碎問題的歧途上,客觀上幫助地主官僚們維持其統(tǒng)治���?��!敝泄仓醒腭R克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局研究室編寫的《五四時期期刊介紹》如是評論《新隴》的教育主張。

在反對舊禮教上�����,引起全國關注的“高張結婚事件”給了《新隴》一個機會�,發(fā)表了一系列文章鞭撻封建禮教、支持婚姻自由����。

1923年春,臨洮師范校長高抱誠與臨洮女師學生張審琴自由結婚�����,引起一些守舊先生的責難和圍攻,釀成當時轟動全國的“高張事件”��。臨洮縣一部分人策動反對人士組成“綱常名教團”��,分頭進行阻撓��。他們草擬《狄道維持綱常名教團敬告地方父老兄弟書》���,四處散發(fā)��、張貼�;揚言要在高家迎親時攔路騷擾�����;還準備組織游行演講�,后因警察干預未能得逞���。

面對“綱常名教團”的惡毒攻擊����,張審琴和丈夫高抱誠以及支持他們婚姻的開明人士牛載坤等進行了堅決回擊。針對楊漢公之“高級小學以上���,不宜女子來學”的荒謬主張�,《新隴》雜志在《為夫難》一文批判說“這是男子凡事優(yōu)先論�����,此固出于楊先生維持‘名教’之誠意��,無如不合時宜何�?”楊漢公從此以后再也未發(fā)表其“綱常名教”論。之后楊漢公以“考察教育”為名親往上海散發(fā)傳單���、制造輿論�,遭到張東蓀的嚴厲批評�。在以《新隴》雜志為首的輿論的譴責下,楊漢公等人孤立無援�,最后不得不偃旗息鼓,銷聲匿跡���。

對此事件的討論綿延半年之久�����,《新隴》對楊漢公等人的行為迎頭痛擊���,著文指出他們所維護的“綱常名教”是封建殘余�����,是“吃人”的禮教��,是“幾千年來我國社會停滯不前的根源”��,在甘肅產(chǎn)生了重大的影響��,至少在青年知識分子的心目中����,吃人的舊禮教早該破產(chǎn)����,一般人也開始認識到,干涉他人婚姻自由是不應該的�����。

雜志原創(chuàng)稿件還對新文化問題進行了熱烈討論�,在第一期內(nèi)《我們怎樣創(chuàng)造新文化》一文中,提出在甘肅要改變落后面貌���,必須“毀棄偶像�,解放思想”強調(diào)“本科學的精神�����、用科學的方法�����,去治一切學術”�����,并且要“吸收歐化”�,行“自由思想”。

鄧春蘭與婦女解放

春蘭早歲讀書����,即慕男女平等之義,蓋職業(yè)�����、政權,一切平等�。不惟提高吾女界人格合乎人道主義,且國家社會��,多一半得力分子�,豈非自強之道?……萬事平等,俱應以教育平等為基礎���?!嚧禾m《上蔡元培校長書》

多次在《新隴》呼吁婦女解放的鄧春蘭生長在一個擁護辛亥革命�、主張民主共和的家庭里,自幼讀書�、文靜好學,更愛彈琴作畫��,在當時的甘肅��,是少有的具有文化知

識���、開明思想的女子���。在五四思想解放的新潮流鼓舞下�����,在鄧春膏、鄧春霖兩位弟弟的支持下���,她站到爭取男女教育平等的最前列�。

1919年5月19日�����,她給當時的北京大學校長蔡元培寫信���,申述男女平等���,要求男女同班。信中寫道:“先生在貧兒院演說�����,仍主張男女平等���。然則我輩欲要求于國立大學增女生席���,不于此時更待何時?”“春蘭擬代吾女界要求先生�,于此中學添設女生班��,俟升至大學預科�����,即實行男女同班���。春蘭并愿親入此中學��,以為全國女子開一先例�。如蒙允準�,春蘭即負笈來京,聯(lián)絡同志��,正式呈請����。”

然而事不湊巧�����,信剛發(fā)走,北京就傳來消息:五四運動爆發(fā)后��,蔡元培為反對軍閥政府對外屈辱賣國��、對內(nèi)血腥鎮(zhèn)壓學生運動的無恥行徑�,已于5月9日憤然去職離京,鄧春蘭的上書未能奏效�。

鄧春蘭并不曾因此氣餒�����,7月又擬《報界諸先生轉全國女子中學畢業(yè)暨高等小學畢業(yè)諸位同志書》���,和寫給蔡元培的信一同寄到北京���,投書北京新聞界,呼吁全國婦女同胞為大學解除女禁��、教育平等而抗爭�。

8月3日,北京《晨報》以《鄧春蘭女士來書請大學解除女禁》為題�����,將來書全文刊登。文中籌劃道:“鄙意以為其為依賴他人之提倡��,何如出于自身之奮斗�!天下安有不耕耘之收獲哉!頃擬組織大學解除女禁請愿團于北京���,凡我團姊妹�����,進行約有二途���,其因個人學力不充,未及大學入學資格者�����,則在大學附近組織私塾�����,延聘大學教師授課��,努力補習�����。其因教育當局受其他方面之壓制,而不肯解除女禁者�,則聯(lián)合同志用種種方法,以犧牲萬有之精神�,至百折不回之運動,務達我目的而后已��?���!?/p>

鄧春蘭的吶喊很快得到了響應���。陳獨秀���、李大釗、胡適等人都紛紛撰文表示支持����。胡適在《大學開女禁的問題》一文中說:“前兩個月,有一位鄧女士在報上發(fā)表她給大學蔡校長請求大學開女禁的信���。我初見了這信�����,以為這是可喜的消息�����。不料我讀下去����,原來鄧女士是要求大學準女子進補習班的!補習班是為那些不能進預科的人設的���。一個破天荒請求大學開女禁的女子�����,連大學預科都不敢希望���,豈不令人大失所望嗎?這個雖不能怪鄧女士����,但是我們主張大學開女禁的人,應該注意這一點,趕緊先把現(xiàn)在的女子學校徹底研究一番�����,應改革的�,趕緊改革,方才可以使中國女子有進入大學的資格���?����!焙m還進一步提出了解除大學女禁的三個步驟:第一步����,先在大學聘用女教授�;第二步����,大學招收女子旁聽生;第三步����,改革女子學制,使女子中學的課程和大學預科的入學程度相銜接���。文化名人的呼吁��,一時形成了婦女解放��、大開女禁的社會聲勢����。

9月19日,蔡元培復北大校長職��,年底他答復記者問題時說:“大學之開女禁問題���,則余以為不必有所表示�。因教育部所定規(guī)程��,對于大學學生���,本無限于男子之規(guī)定���,如選舉法中之選舉權者。且稽諸歐美各國��,無不男女并收。故余以為無開女禁之問題��。即如北京大學明年招生時��,倘有程度相合之女學生�,盡可報考。如程度及格��,亦可錄取也�。”

1920年2月�����,大學女禁自此被沖破�。北京大學第一次招收了9名女學生入文科旁聽,后援例入北京大學就讀��,成為中國第一批男女同校的女大學生��,鄧春蘭便在其中���。

來京后,鄧春蘭的婦女解放思想日益成熟��,發(fā)表于《新隴》雜志的《婦女解放聲中之阻礙及補救方法》一文是她的代表作,該文從教育�����、婚姻���、勞動職業(yè)�����、兒童公育等方面詳細地闡明爭取男女平等�����,婦女解放的主張�。她認為首先要謀求男女教育平等����,實現(xiàn)女子教育普及,在知識方面逐步趕上男子����。而后有平等機會從事社會勞動,達到經(jīng)濟獨立�����。還要改良婚制,并逐步實現(xiàn)家務勞動社會化及兒童公育等�。

背離初衷的《新隴》

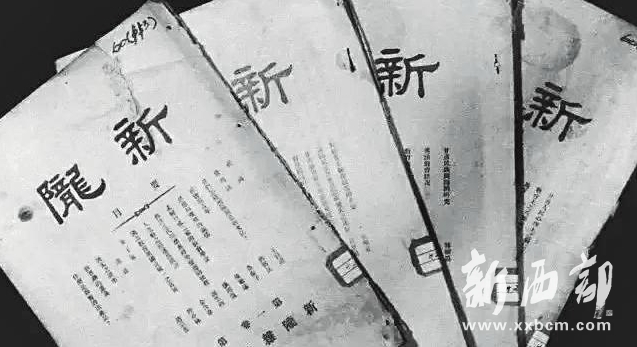

《新隴》月刊

由傾向捧馮、閻的這一點實質(zhì)說明《新隴》是做了軍閥的喉舌了����。自然談不上什么宣傳和闡揚三民主義,更談不上什么所謂反軍閥���。只不過是勾結利用這個軍閥��,幫助打倒那個軍閥而已���。總之�,是起了一定的幫兇作用?�!嚧焊?、朱鏡堂《五四時期甘肅旅京學生刊物〈新隴〉》

《新隴》社員完全由甘肅旅京學生組成,他們節(jié)衣縮食分擔了首期經(jīng)費��,之后?���?颗R時募捐維持。這種模式給雜志發(fā)展帶來了一些不穩(wěn)定性�,甚至造成多次延期與停刊��。

1921年第四期的《新隴雜志社特別啟事》中說道:“本社創(chuàng)刊《新隴》�����,欲實行文化運動���,惟經(jīng)費無著���,發(fā)行艱難,經(jīng)大會公決�����,本志第一二期用欸先向社員中募集若干����,捐者異常踴躍。社員諸君維持社務之至意與愛護桑梓之心����,本社實深感佩���,茲將捐款諸君姓名及捐數(shù)登布”,在這頁的左面�,按捐款時間登有捐款者的姓名,計有52人����,其中張明道捐助最多,有八塊大洋�,其余學生均為兩三塊大洋。

經(jīng)費來源不穩(wěn)�,再加上先后任編輯部主任的田炯錦、李世軍����、朱鏡堂、蘇振甲等作為學生領袖�,校內(nèi)外事務繁多,精力有限�,畢業(yè)后更無暇參與《新隴》雜志的日常工作。于是此后�����,《新隴》不再按時發(fā)行,變成了不定期刊物��。而之后《新隴》再復刊卻背離了自身的宗旨����,已不是那本傳播向舊禮教挑戰(zhàn)���、傳播新思想的刊物����,而成為軍閥斗爭的喉舌���,這樣前后分離的宗旨使得一些人在講述《新隴》歷史時���,說到它出版了二卷五期,于1921年4月??汴┤欢沽恕?/p>

1928年9月����,北伐軍到達北京不久,《新隴》將其宗旨改為“宣傳三民主義����,革新隴上文化”����,復刊發(fā)行��。所謂宣傳三民主義��,只不過是把“總理遺囑”登在刊首���,或節(jié)錄三民主義原文�,分別附載于刊內(nèi)各文之后��。而在復刊期里��,首先刊登了馮的像片�����,接著又用顯著的位置和大量篇幅來介紹馮在1928年國民黨五中全會中關于民生問題提案的原文���?���?梢姶舜螐涂瘜嶋H上宣傳的是馮玉祥的三民主義。彼時的雜志社也經(jīng)過調(diào)整���,將編輯��、經(jīng)理兩部及主任制取消�����,改為編輯、庶事��、出版���、發(fā)行��、文書��、會計����、記錄七股�����。每位會員年費為現(xiàn)洋一塊。

1930年第三卷第二期����,《新隴》宗旨又改為“闡揚三民主義,探討社會科學�����?!睋?jù)鄧春膏說,這時所謂闡揚三民主義���,實際又是闡揚閻錫山的三民主義�����,曾發(fā)表《山西政治概況》一文�����,這篇文章為蘇振甲自己考察完山西所寫���,詳盡地介紹了閻錫山對山西“村制”的內(nèi)容�����、簡章和條例��。以論證閻錫山“‘村制’是實現(xiàn)三民主義全民政治的基礎”觀點���。

對于《新隴》這一時期的立場缺失,鄧春膏回憶到:“不管進步與否���,憑著當時編者的有限水平�,也曾自以為是本著‘三民主義’的精神做了一些工作��,也可能起了一些正面或反面的作用��?��!?/p>

甘肅青年運動

但我們?nèi)鐝氖聦嵉膬?nèi)蘊,或其原動力研考�,五四運動能使倔強腐敗之北政府,終接受學生要求���,罷免誤國首要�,拒簽巴黎和約,亦實有其成功的道理���,而非幸致�����。五四運動推行時��,學生們愛國情緒的熱烈�、純潔�、普遍,真是前所未有����。——田炯錦《五四的回憶與平憶》

1919年����,甘肅旅京學生有90余人,他們大多積極參加了五四運動��。王自治���、張一悟�����、張明道�、鄧春膏、鄧春霖���、田炯錦�、李世軍�����、韓樹淼等人都在這段歷史上寫下了自己的名字���,最后卻走上了截然不同的道路�?�!拔逅臅r期甘肅籍青年運動的特點是人數(shù)不多�����,熱情很高�,非常關注甘肅各種問題�����,特別是教育問題,但對甘肅的影響有限��。此外�,這些青年也是處在成長分化的過程中的,后來真正走上共產(chǎn)革命道路的很少���,除了少數(shù)后來從事教育���、學術工作外,很多都成為了官僚��、政客�。”西北師范大學歷史文化學院副教授鄭峰說���。

五四運動的消息傳到甘肅后�����,在進步青年中引起了反響���。五月下旬�,蘭州各校學生紛紛走上街頭��,組織示威游行�����,宣傳抵制日貨��、反對北洋政府賣國行徑���,支持和聲援北京愛國學生�����。但這一行動遭到了甘肅督軍兼省長張廣建的鎮(zhèn)壓���,調(diào)動軍警,驅散了游行隊伍���。

1920年5月7日����,蘭州各校師生又一次掀起大規(guī)模愛國行動�����,省立一中�����、省立第一師范����、女子師范、工校�、農(nóng)校、華英等校愛國師生�,在蘭州曹家廳左公祠舉行“五七”國恥紀念大會,會后在市內(nèi)游行�����,又一次遭到張廣建的鎮(zhèn)壓�����,從而激起社會各界強烈不滿����,全省人民開始了“倒張運動”�。

張廣建系袁世凱的親信����,在甘肅任用私人、橫征暴斂��。1920年12月���,甘肅旅滬同鄉(xiāng)會通電甘肅各機關�����,主張廢督��,實行自治��。寧夏護軍使馬福祥立即復電贊同�,并于甘邊寧海鎮(zhèn)守使馬麒�����、甘州鎮(zhèn)守使馬麟�、涼州鎮(zhèn)守使馬廷勷、河州鎮(zhèn)守使裴建準通電北京政府,反對張廣建督甘���,聲明與之脫離關系。雖然這是甘肅本地軍閥利用機會��,乘機爭督��,但最終甘肅人民也借勢實現(xiàn)了訴求�。1920年12月31日,北洋政府罷免了張廣建督軍兼省長之職�。

1922年9月,甘肅省立第一中學����、甘肅法政學堂、省立第一師范學校等七所中等學校學生發(fā)起組織了“甘肅中等以上學校學生聯(lián)合會”�,并向省教育廳和省會警察廳申請備案。當局認為�����,該聯(lián)合會“名為學會��,實屬政黨”�����,其“研究學術,交換知識�,改良社會,擁護國權”的宗旨���,“不免弛心外務����,涉跡張皇�����,溢出求學范圍”���,因此拒絕批準備案�。

備案雖然失敗�����,學生聯(lián)合會卻并未解散�����。

1923年,曹錕政府接受了日本政府的照會����,禁止人民紀念“五七”“五九”國恥,激起了全國的反日浪潮����。5月7日�,蘭州華英中學學生率先走上街頭,進行愛國宣傳�,到處張貼“勿忘國恥”大幅標語,強烈要求政府維護國家領土主權的獨立與完整�����。

5月9日�,甘肅中等以上學生聯(lián)合會發(fā)動蘭州中小學學生4000余人在左公祠集會,登臺發(fā)表演說��,憤怒聲討日本帝國主義的侵華罪行��。大會通電北洋政府����,慷慨陳詞���,堅決要求廢除袁世凱與日本帝國主義簽訂的“二十一條”賣國條約,收回旅順�����、大連����、青島。2萬余市民主動參加大會與會后的游行示威���,高呼口號�,手執(zhí)白旗����,上書“收回旅、大”�、“取消二十一條”、“全國一致”等字樣����,聲勢浩大,秩序井然����。這次集會游行是五四運動以來��,甘肅發(fā)生的以學生運動為先導���,有社會各階層群眾參加的最大規(guī)模斗爭,在全省產(chǎn)生了重大影響����。

?����。ㄘ熑尉庉?王順利)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報窗口

不良信息舉報窗口