文丨陳小瑋

經(jīng)過新文化運(yùn)動���,中國從傳統(tǒng)走向現(xiàn)代���,其中發(fā)揮作用最大的便是《新青年》。用胡適的話說��,《新青年》創(chuàng)造了一個時代。

新文化運(yùn)動對當(dāng)時社會產(chǎn)生的影響無疑是巨大的����。1922年,北洋政府教育部先是通令全國小學(xué)一二年級的國語課本改用白話文���,隨之又通令中學(xué)國語課本改用白話文��,就是一個最鮮明的例證�����。從《新青年》倡導(dǎo)白話文���,到官方認(rèn)可成為教育用語,走過了五年���。

周樹人以“魯迅”為筆名在《新青年》發(fā)表《狂人日記》后����,“魯迅”幾乎取代了周樹人的原名�����,不僅成為中國新文學(xué)的一桿標(biāo)尺,也成為中華民族精神的象征�。

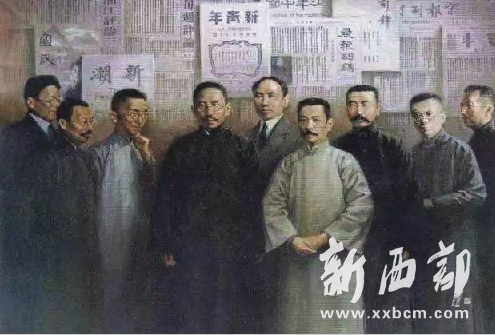

陳獨(dú)秀是新文化運(yùn)動的倡導(dǎo)者之一

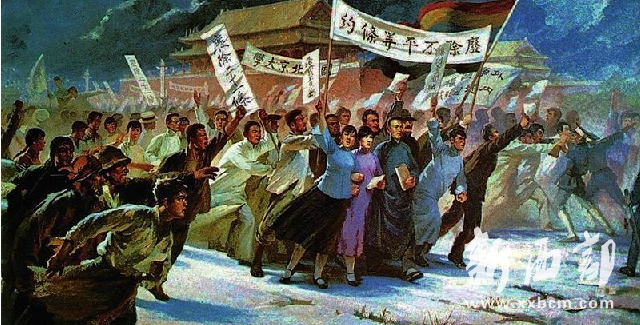

1919年5月4日,北京爆發(fā)了五四運(yùn)動�。這場以知識分子為主體的“救亡圖存”愛國運(yùn)動,得到了社會最廣泛的同情與大力支持�。有研究者認(rèn)為,五四運(yùn)動的思想基礎(chǔ)����,與此前幾年《新青年》雜志發(fā)起的新文化運(yùn)動有著緊密聯(lián)系。

1931年�,五四運(yùn)動時的北大學(xué)生領(lǐng)袖羅家倫在口述“我所參與的五四運(yùn)動”一文談起五四起因,將“是新文化運(yùn)動所產(chǎn)生的思想變化的結(jié)果”列為第二條����。后來,他進(jìn)一步指出:“五四運(yùn)動是受新文化運(yùn)動的影響���,而新文化運(yùn)動也廣泛地澎湃地由五四運(yùn)動而擴(kuò)大。新文化運(yùn)動和五四運(yùn)動一貫的精神�����,就是要使中國現(xiàn)代化?���!?/p>

經(jīng)過新文化運(yùn)動,中國從傳統(tǒng)走向現(xiàn)代���,其中發(fā)揮作用最大的便是《新青年》���。用胡適的話說,《新青年》創(chuàng)造了一個時代�����。

一本引領(lǐng)新文化運(yùn)動的雜志

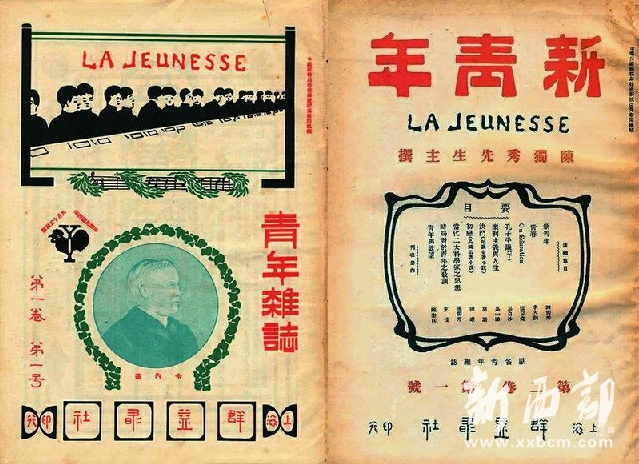

1915年9月15日��,陳獨(dú)秀創(chuàng)辦的《青年雜志》(《新青年》的前身)誕生于上海�����。這份月刊出版完第一卷六期后�,因護(hù)國戰(zhàn)爭停刊七個月�。待第二年9月1日第二卷第一號出版時,即更名為《新青年》����。這雖是迫于一起命名糾紛——與上?����;浇糖嗄陼k的周報《上海青年》雷同���,應(yīng)其要求而改名,但陳獨(dú)秀的精明在于借更名之機(jī)為雜志進(jìn)行了一番包裝營銷——他對更名的說法是“欲益加策勵”���,大有變被動為主動之意�����。

陳獨(dú)秀幼時面對祖父的打罵�����,咬牙硬抗不掉淚���,祖父陳章旭說過這樣一句氣話:“將來長大成人,必定是一個殺人不眨眼的兇惡強(qiáng)盜”�。回顧陳獨(dú)秀的一生�,他確實(shí)長有“反骨”。反清政府�、反袁世凱政府、主編《新青年》反對中國的傳統(tǒng)文化��、創(chuàng)建中國共產(chǎn)黨����,成為第一任書記,后來��,卻又成為共產(chǎn)黨內(nèi)的“反對派”�����。

1903年�����,陳獨(dú)秀因在安慶的藏書樓發(fā)表愛國演講——痛斥俄國陰謀霸占東三省�����、痛斥滿清政府妥協(xié)昏庸��,而遭到清王朝的通緝�。留學(xué)日本時���,他參加了留日學(xué)生在上海組織的暗殺團(tuán)。暗殺失敗后���,他在家鄉(xiāng)安慶創(chuàng)立了秘密軍事團(tuán)體“岳王會”�,并擔(dān)任會長��。那個時期�����,反清是他的主要活動����。辛亥革命后,盡管中國進(jìn)入了共和時期�����,卻遭袁世凱稱帝之倒退���。擔(dān)任安徽軍政府秘書長的陳獨(dú)秀�����,辭職投身到討袁的“二次革命”中���。

“二次革命”失敗后,陳獨(dú)秀被迫再次流亡日本���。在日本期間��,他協(xié)助章士釗辦《甲寅》雜志��,積累了辦刊經(jīng)驗��,積累了人脈資源��?!都滓冯s志停辦后�����,他為謀生�,也是為改造國人思想,產(chǎn)生了獨(dú)自辦刊的念頭�。他認(rèn)為“欲使共和名副其實(shí),必須改變?nèi)说乃枷?��,要改變思想�����,須辦雜志”����。

“國途凌夷,道衰學(xué)弊�����,后來責(zé)任����,端在青年”,故《新青年》瞄準(zhǔn)的讀者群主要是青年����,試圖把青年當(dāng)成對話、交流的對象�����。他要借《新青年》這一載體與青年們共商“修身救國之道”。

陳獨(dú)秀對這份雜志的期許是“只要十年��、八年的工夫����,一定會發(fā)生很大影響”,但在起始階段卻也很艱難����?��!缎虑嗄辍纷畛醯陌l(fā)行量只有1000份�,其中還有不少屬于贈閱���。按照當(dāng)時行業(yè)例規(guī)��,刊物銷量達(dá)2000份以上�,出版商才有錢可賺��?����!缎虑嗄辍烦霭嫔倘阂鏁缫蛱潛p一度有中止出版的打算。陳獨(dú)秀感嘆道:“本志出版半載�,持論多與時俗相左,然亦罕受駁論���,此本志之不幸�����,亦社會之不幸����?���!彼桓那皫灼谥鞔蛑形魑幕瘜Ρ鹊霓k刊策略,從1916年起���,集中火力“批孔”����。

《新青年》第一卷第六號刊登了易白沙的《孔子平議》��,該文點(diǎn)燃了對儒家舊倫理大加撻伐的第一把火��。陳獨(dú)秀將倫理道德的重塑,作為國家崛起���、國民人格變更的先決條件�����,故《新青年》將矛頭指向以孔子儒家為代表的舊道德倫理��,也是前期以新舊論調(diào)品評社會自然演化的結(jié)果���。

《新青年》一卷休刊后,中國社會發(fā)生的重大變化是:袁世凱去世�,國會重開�,《臨時約法》恢復(fù)。國會重開之時����,孔教變?yōu)橐粋€熱點(diǎn)。段祺瑞公開支持憲法草案中的“國民教育以孔子之道為修身大本”等尊孔條文�;康有為也發(fā)表了給總統(tǒng)總理的公開信,提出“以孔子為大教���,編入憲法”��。于是��,從第二卷第二期陳獨(dú)秀發(fā)表了《駁康有為致總統(tǒng)總理書》一文�����,對孔教展開了猛烈抨擊���。

《新青年》發(fā)表了一系列抨擊儒家三綱五常的文章����,他們將批判的矛頭指向孔教��,即儒家學(xué)說�����,甚至直接指向孔子本人����。“(孔教)不可牽入政治����,垂之憲章�;蓋政教分途�,已成公例,憲法乃系法律性質(zhì)����,全國從同,萬不能涉及宗教道德�,使人得有出人依違之余地?��!标惇?dú)秀竭力反對袁世凱政府把孔教定位國教��,把孔子之道寫進(jìn)憲法�����。他預(yù)言新社會����、新國家斷不容孔教���,儒家思想被他罵作“奴隸道德”,甚至還叫喊出要?dú)У羧珖械目讖R�����。

1916年年底,遠(yuǎn)在四川成都的吳虞讀到《新青年》上的批孔文章興奮異常���。他急速寫信給陳獨(dú)秀��,訴說自己的“非儒”想法���。陳獨(dú)秀讀信后,鼓勵他寫文章寄給《新青年》���。從1917年始���,《新青年》一連六期連續(xù)刊載吳虞抨擊封建制度、抨擊孔教思想的文章����,如《家族制度為專制主義之根據(jù)論》《儒家主張階級制度之害》《禮論》等,從而讓他名聲大噪��。

吳虞抨擊孔教的文章中�,最著名的當(dāng)屬《新青年》第六卷第六號刊登的《禮教與吃人》。他說:什么“文節(jié)公”呀���,“忠烈公”呀����,都是那些吃人的人設(shè)的圈套來誑騙我們的!我們?nèi)缃駪?yīng)該明白了���!吃人的就是講禮教的���,講禮教的就是吃人的呀!他告誡讀者一定要認(rèn)清儒教的負(fù)面作用�。以孔子為代表的儒教幾千年來與封建政治制度、家族制度結(jié)盟�,造成了中國社會慣有的尊卑貴賤等級;如果要造新社會�、新國民,必須打到孔教���。

被譽(yù)為“只手打孔家店”的老英雄吳虞�,借著《新青年》這一平臺走出四川����,馳名全國����。1921年����,他被北京大學(xué)聘請為國文教授�。比較而言,易白沙的態(tài)度相對平和�,《孔子平議》把孔子從“圣王”還原為“凡人”,以平等眼光來考察這位“圣人”的真實(shí)面目�����。

“批孔”言論吸引了青年學(xué)生對《新青年》的關(guān)注���。

胡適發(fā)起文學(xué)革命

1917年1月�����,《新青年》第二卷第五號發(fā)表了胡適的《文學(xué)改良芻議》����,學(xué)界普遍認(rèn)為該文開啟了白話文文學(xué)革命的序幕����。

胡適在他的《四十自述》對其與白話文結(jié)緣有一番詳盡描述����。上私塾時�����,他不足4歲�����。那時�����,私塾一年學(xué)費(fèi)流行價是2元�����,母親付先生6元�,不久,又增為12元���。高學(xué)費(fèi)給他換來別的學(xué)生不曾享有的福利:先生會將死板的文字給他譯作白話���,而別的學(xué)生只是高聲朗讀,用心記誦�����,先生不勞神講解��。

胡適后來承認(rèn)�����,“增加學(xué)金這一點(diǎn)小事情�����,我得到千百倍于上述數(shù)目比率所未能給的利益��?��!笔聦?shí)上�,白話小說真的使胡適受益匪淺�����。他在叔父廢紙箱偶然發(fā)現(xiàn)了一本《水滸傳》殘本,便站在箱邊一氣看完�,還跑遍全村找到其余部分來讀。此后�,他讀盡了本村、鄰村所能找到白話小說�����。他說看小說的一大益處����,是“幫助我把文字弄通順了”,“給了我一件文藝的工具���,若干年后��,使我能在中國開始眾所稱為‘文藝復(fù)興’的運(yùn)動”�。

胡適在中國公學(xué)讀書期間�����,同學(xué)辦有一份《競業(yè)旬報》��,其主旨在以新思想灌輸于未受教育的民眾�����,以白話刊行,他被邀在創(chuàng)刊號撰稿����。

《競業(yè)旬報》自第二十四期就歸胡適編輯�����,他為此做了不少文章��,有時候全期的文字�����,從論說到時聞�,差不多都是他在做。編輯這份工作�,幫助他啟發(fā)運(yùn)用現(xiàn)行口語為文藝工具的才能?����!啊陡倶I(yè)旬報》給了我一個絕好的自由發(fā)表思想的機(jī)會�����,使我可以把在家鄉(xiāng)和在學(xué)校得到的一點(diǎn)點(diǎn)知識和見解,整理一番�,用明白清楚的文字?jǐn)⑹龀?/p>

來?����!辈⑶摇斑€給了我一年多作白話文的訓(xùn)練”���,“這一年多的訓(xùn)練給了我自己絕大的好處�,白話文從此形成了我的一種工具�。七八年之后,這件工具使我能夠在中國文學(xué)革命的運(yùn)動里做了一個開路的工人”��。

1915年���,在美國留學(xué)的胡適���,與朋友梅覲莊(光迪)等人閑聊時,提出了“文學(xué)革命”的口號��。他做了一首長詩送給梅覲莊�,其中有一句“文學(xué)革命其時矣”����。

胡適認(rèn)為文學(xué)革命首先是工具的革命���,歐洲各國的文學(xué)革命如此���,中國文學(xué)史上幾番革命也如此。他認(rèn)為白話文是中國文學(xué)革命的最佳工具���,但不被朋友們認(rèn)可,他們認(rèn)為文學(xué)革命決不是“文言白話之爭”���。

胡適的觀點(diǎn)是�����,死文字決不能產(chǎn)生活文學(xué)���。若要造一種活的文學(xué),必須有活的工具�����。那已產(chǎn)生的白話小說詞曲,都可證明白話是最配做中國活文學(xué)的工具的��。他說�����,“我們必須先把這個工具抬高起來���,使他成為公認(rèn)的中國文學(xué)工具�,使他完全替代那半死的或全死的老工具����。有了新工具,我們方才談得到新思想和新精神等等其他方面�����?��!?/p>

胡適將他的思考寫成文字發(fā)表在《新青年》第二卷第五號���。他坦承因受在美國朋友的反對,自己膽子變小了�����,態(tài)度變謙虛了,全篇沒提“文學(xué)革命”這個刺激性口號�,還將標(biāo)題改為了“文學(xué)改良芻議”。

陳獨(dú)秀在第二卷第六號《新青年》發(fā)表與之呼應(yīng)的文章�����,標(biāo)題即“文學(xué)革命論”�����,并斷言“必不容反對者有討論之余地……不容他人匡正�����?�!?/p>

幾年后��,胡適承認(rèn)���,“當(dāng)日若沒有陳獨(dú)秀‘必不容反對者有討論之余地’的精神,文學(xué)革命的運(yùn)動��,絕不能引起那樣大的注意”。

周作人在1945年的《紅樓內(nèi)外》回憶說:“……經(jīng)胡博士從美國投稿幫忙����,成為文學(xué)革命的先鋒?��!贝饲暗摹缎虑嗄辍?��,在周作人看來不過是“一種學(xué)生讀物”,且極平凡�。

轉(zhuǎn)型同人雜志

1917年初,北大校長蔡元培一上任���,做出的第一個重大決定����,即聘請陳獨(dú)秀出任北大文科學(xué)長��,于是���,《新青年》遷到北京編輯�����。

《青年雜志》從1916年9月1日第二卷第一號出版時更名為《新青年》

1916年11月26日�,陳獨(dú)秀與汪孟鄒到北京,為亞東圖書館與群益書社合并籌措股金�����。沈尹默在街頭偶遇陳獨(dú)秀后���,專程見好友�、北京醫(yī)科專門學(xué)校(協(xié)和醫(yī)科大學(xué)前身)校長湯爾和���,建議讓其向已被內(nèi)定為北大校長的蔡元培�,推薦陳獨(dú)秀擔(dān)任北大文科學(xué)長一職���。湯爾和在日本留學(xué)時已與陳獨(dú)秀相識��,也算是老朋友。

蔡元培在《我在北京大學(xué)的經(jīng)歷》中回憶道:我到京后�����,首訪醫(yī)專校長湯爾和��,問北大情形。湯爾和說“文科學(xué)長如未定�,可請陳仲甫?���!辈⒏嬖V蔡元培陳仲甫改名為陳獨(dú)秀,在編《新青年》�。他把沈尹默留的《新青年》給了蔡元培。

蔡元培翻閱《新青年》后��,即有了主意�����。1916年12月26日����,中華民國大總統(tǒng)黎元洪正式發(fā)布命令,任命蔡元培為北大校長����。蔡元培三訪住在中西旅館的陳獨(dú)秀,終獲陳獨(dú)秀同意���,試干三個月北大文科學(xué)長����。

1917年1月4日,蔡元培正式履職���。兩天后�����,錢玄同在日記里就記道:陳獨(dú)秀已任文科學(xué)長�����,足慶得人�����。教育部的正式委任函���,以及教育部長簽署的任命書下發(fā)到北大是1月13日。

《新青年》第二卷最后一期出版時(1917年2月)�,陳獨(dú)秀已受聘為北京大學(xué)文科學(xué)長,故第三卷便遷往北京編輯����,出版發(fā)行仍由上海群益書社負(fù)責(zé)。從這卷起��,《新青年》作者隊伍出現(xiàn)了章士釗��、蔡元培���、錢玄同等北大教師的名字��。章士釗�����、蔡元培本就與陳獨(dú)秀相識�,出于私人情誼���,定會給新遷北京的陳獨(dú)秀以支持���;錢玄同、陶孟和則是因?qū)﹃惇?dú)秀���、胡適二人提出的文學(xué)問題觀點(diǎn)有認(rèn)同而主動加入���。

縱觀《新青年》第三卷內(nèi)容�����,大體由非孔與文學(xué)改良兩大主題穿插并行��。由于銷量不佳���,故1917年8月出完六號,即發(fā)生了“《新青年》以不能廣行�����,書肆擬中止”的狀況�。經(jīng)過協(xié)商,在??膫€月后才得以繼續(xù)出版,這與《新青年》背后有北大資源及聲望擔(dān)保不無關(guān)系�。

在蔡元培的全力支持下,陳獨(dú)秀請新派老師李大釗�、劉半農(nóng)、周作人��、魯迅���、劉文典���、楊昌濟(jì)、王星拱��、程演生以及胡適到北大任教或兼課���,很自然他們也匯聚進(jìn)了《新青年》��,《新青年》編委中還有舊派教員錢玄同�����、沈尹默��。北大教授的加盟����,使《新青年》編輯��、作者隊伍壯大了起來�����。

胡適將第四卷《新青年》定性為“復(fù)活”,以與此前陳獨(dú)秀一人主編的《新青年》加以區(qū)分����。自此卷到第六卷,《新青年》進(jìn)入六人輪流主編�、陳獨(dú)秀負(fù)總責(zé)的時期。第四卷六人輪值主編分別是陳獨(dú)秀����、錢玄同、劉半農(nóng)�、陶孟和、沈尹默�����、胡適�。五卷人員無變動,只是次序有所調(diào)整�����。第六卷六人輪值主編增加了高一涵和李大釗��,分別替代預(yù)備出國的陶孟和����、劉半農(nóng)���。

自第四卷始,《新青年》進(jìn)入其同人雜志階段��。1918年3月出版的《新青年》第四卷第三號��,登有一則《本志編輯部啟事》���,其中寫道:“本志自第四卷第一號起,投稿章程業(yè)已取消���,所有撰譯����,悉由編輯部同人共同擔(dān)任���,不另購稿�����。

這一啟事�����,標(biāo)志《新青年》雜志轉(zhuǎn)變?yōu)闊o償供稿的同人刊物�。此前,自創(chuàng)刊始����,作為主編的陳獨(dú)秀,群益書社每期給他發(fā)有200元編輯費(fèi)��,《新青年》雜志對所用文章作者付千字2元至5元的稿費(fèi)�����,屬中等水平���?���!缎虑嗄辍分饕课幕硐雭砭奂髡?,而非稿費(fèi)。

錢玄同在1918年1月21日的日記中有這樣一句:“《新青年》四卷一號已寄到�。……其中所用新式圈點(diǎn)居然印得很像樣子,可喜可喜�����?��!薄缎虑嗄辍冯s志外觀上的變化標(biāo)志之一��,便是與白話文寫作相配套的“新式圈點(diǎn)”(標(biāo)點(diǎn)符號)的使用��,為印刷造成了一定困難���,上海大的書局諸如商務(wù)�、中華嫌費(fèi)事,不愿代印���。為印《新青年》雜志所用的標(biāo)點(diǎn)符號�����,群益書社的陳子壽與太平洋印刷所張秉文商量��,用外文的標(biāo)點(diǎn)符號做底子刻成銅模來印制�����,大費(fèi)周章���。

從第四卷起����,《新青年》不僅使用了新式標(biāo)點(diǎn)符號�,還決定只刊載白話文,以前他們討論文學(xué)革命�����,討論文學(xué)工具白話文�����,用的全是文言���。轉(zhuǎn)為同人雜志的《新青年》��,從內(nèi)容到形式都有了革命性的變革����。

文學(xué)革命開花結(jié)果

從第三卷始,《新青年》所倡導(dǎo)的文學(xué)革命就不再只是停留在議論層面����。此前兩卷屬于文學(xué)的內(nèi)容多是翻譯作品,有屠格涅夫小說《春潮》《初戀》以及王爾德“愛情喜劇”《意中人》�����,盡管有蘇曼殊的小說�、劉半農(nóng)的筆記,單從創(chuàng)作的角度講乏善可陳���,無法令人眼前一亮�。

1917年2月1日《新青年》第二卷第六號�,首次刊出胡適“嘗試”創(chuàng)作的《白話詩八首》,即宣告了新詩的誕生�����。6月15日�,《新青年》第三卷第四號�,再次發(fā)表胡適的《白話詞》。1918年1月15日���,《新青年》第四卷第一號����,以更大聲勢同時刊出胡適、劉半農(nóng)�、沈尹默三人創(chuàng)作的9首新詩,集中展示了中國新詩誕生期的成果��。

魯迅在《新青年》發(fā)表過6首新詩�,他言明是為了壯大新詩創(chuàng)造者們的聲威,于寂寞中“敲敲邊鼓”�����,等到真正新詩人產(chǎn)生后��,自己就“洗手不作”了���。

真正令魯迅成名的是白話文小說���。周樹人以“魯迅”為筆名在《新青年》發(fā)表《狂人日記》后,“魯迅”幾乎取代了周樹人的原名���,不僅成為中國新文學(xué)的一桿標(biāo)尺��,也成為中華民族精神的象征�。

魯迅的同學(xué)兼好友錢玄同回憶道:我認(rèn)為周氏兄弟的思想,是國內(nèi)數(shù)一數(shù)二的����。所以竭力慫恿他們給《新青年》寫文章。民國七年一月起���,就有啟明(周作人)的文章……但豫才(周樹人)則尚無文章送來�。我常常到紹興會館去催促��,于是他的《狂人日記》小說居然做成而登在第四卷第五號里了���。

《狂人日記》中�,出現(xiàn)頻率極高的一個詞是“吃人”�����??袢思葥?dān)心別人謀害吃自己���,又震驚地發(fā)現(xiàn)自己其實(shí)不經(jīng)意也吃過別人的肉�。“吃人”這個雙關(guān)語����,一面指吃人肉,更重要還是指向人的精神的“被吃”����。這篇小說是新文化運(yùn)動者用文學(xué)的形式對舊文化的深刻批判,是啟迪民眾思想的高聲吶喊��。

魯迅說��,“我來做小說����,也并非自以為有做小說的才能……但是《新青年》的編輯者,卻一回一回地來催����,催幾回,我就做一篇�����,這里我必得記念陳獨(dú)秀先生��,他是催促我做小說最著力的一個?���!彪S后,《新青年》陸續(xù)刊登了魯迅的《孔乙己》《藥》《風(fēng)波》《故鄉(xiāng)》等��,至今仍是中國現(xiàn)代短篇小說的經(jīng)典之作�����。

據(jù)統(tǒng)計��,從1918年5月15日出版的第四卷第五號起���,至1921年8月1日出版的第九卷第四號止���,三年多時間,魯迅在《新青年》共發(fā)表作品54篇:計小說5篇�����、新詩6首���、雜文29篇���、通訊3篇、譯文4篇���、其他(附記正誤)7篇��。胡適在《五十年來之中國文學(xué)》中談到新時期的文學(xué)中說��,“成績最大的卻是一位托名‘魯迅’的�����。他的短篇小說����,從四年前的《狂人日記》到最近的《阿Q正傳》��,雖然不多����,差不多沒有不好的?�!?/p>

《新青年》的鼎盛期�,也恰好是魯迅加入期��,這除了同仁增加的緣故���,也與刊物本身文學(xué)性或文學(xué)內(nèi)容的增加不無關(guān)系?!缎虑嗄辍蜂N量大增,一月可以印一萬五六千本了��。

白文之辯和新舊之論

1918年3月�����,《新青年》第四卷第三號上并列刊出了兩封信件�����。

一封由錢玄同化名“王敬軒”寫給《新青年》雜志社的公開信����。全信以文言文寫成,4000余字�����,以一個封建思想、封建文化衛(wèi)道士的口吻��,歷數(shù)《新青年》和新文化運(yùn)動的罪狀��。而另一篇由劉半農(nóng)執(zhí)筆的《復(fù)王敬軒書》�����,洋洋萬余言�,對王敬軒觀點(diǎn)逐一批駁�����。

這出由劉半農(nóng)和錢玄同自導(dǎo)自演的“雙簧戲”�����,不過是想引起不同觀點(diǎn)人之間的爭論���。在劉半農(nóng)看來��,獨(dú)角戲唱起來沒勁���,不妨攻打一下假想敵。就好像雙方辯論,一

方陳詞����,一方反駁,互爭互斗�,才熱鬧好看。

早前���,錢玄同就在《新青年》第二卷第六號《錢玄同致陳獨(dú)秀信》中��,發(fā)出“桐城謬種���,選學(xué)妖孽”激烈言論,罵盡古代的散文家��、駢文家�。多年后胡適還感激不已:“錢教授是位古文大家。他居然也對我們有如此同情的反應(yīng)�����,實(shí)在使我們聲勢一振���?��!?/p>

錢玄同的激進(jìn)還表現(xiàn)在提出廢掉漢字�����,使用注音字母�。他另一著名言論是“欲使中國不亡��,欲使中國民族成為20世紀(jì)文明之民族�,必以廢孔學(xué)�,滅道教為根本之解決,而廢記載孔門學(xué)說及道教妖言之漢文��,尤為根本解決之根本解決��?�!?/p>

雙簧信主要批的是林紓��。

林紓����,字琴南,號“畏廬”�����。從字面意思上來說,“敬”對“畏”����,“軒”對“廬”,錢玄同給自己化名“敬軒”��,隱射的正是林紓的號“畏廬”�����。林紓是清末民初的桐城派古文大家�����,還是一個翻譯家���,法國小仲馬的名著《茶花女》��,就是由他第一次翻譯成中文��,不過用的是文言��,書名為《巴黎茶花女遺事》����。因其居文化圈大佬地位,才被錢玄同���、劉半農(nóng)當(dāng)靶子打���,顯然是借之以擴(kuò)大影響之意。當(dāng)時���,林紓并沒有回應(yīng)��。

幾乎過去了一年,1919年2月17日�����,林紓在上?���!缎律陥蟆钒l(fā)表文言仿聊齋體的政治小說《荊生》。小說中“三人稱莫逆”的“田其美”“金心異”和“狄莫”����,分別影射陳獨(dú)秀��、錢玄同和胡適���。而那個名為荊生的“偉丈夫”,不僅對三人痛斥一番��,還并用二指點(diǎn)田之首��,令其腦痛如錐����;足踐狄莫之腰,令其腰疼預(yù)斷���;摔了金的眼鏡���,則“怕死如猬”。最關(guān)鍵的是文章最后提到了“觀吳將軍制服書癡事”��,讓人聯(lián)想到徐樹錚��。徐樹錚是北洋系統(tǒng)內(nèi)有名的文武全才��,對傳統(tǒng)文化����,尤其是桐城派最為鐘情��。

3月2日��,陳獨(dú)秀在《每周評論》上率先發(fā)難:但若利用政府權(quán)勢���,來壓迫異己的新思潮,乃是古今中外舊思想的罪惡�,這也就是他們歷來失敗的根源。至于夠不上利用政府來壓迫異己��,只好造謠嚇人���,那更是卑劣無恥了��!

油畫《啟蒙者》:五四新文化運(yùn)動先驅(qū)

一周后,《每周評論》全文轉(zhuǎn)載《荊生》���,并加了按語:“甚至有人想借用武人政治威權(quán)來禁壓這種鼓吹��。前幾天上海新《申報》上祭出一篇古文家林紓的夢想小說就是代表這種武力壓制政策的�����?�!?/p>

3月19日至23日��,林紓在《新申報》又發(fā)表了小說《妖夢》�����。小說講述他的門生鄭思康做了一個怪夢��,往游陰曹��,見到一個“白話學(xué)堂”�����。大門口的對聯(lián)寫著:“白話神通�,紅樓夢、水滸真不可思議�!古文討厭,歐陽修�����、韓愈是什么東西��?”入第二門,匾上大書“斃孔堂”��,對聯(lián)為:“禽獸真自由�����,要這倫常何用�?仁義太壞事,須從根本打消�����!”分別影射蔡元培����、陳獨(dú)秀和胡適三人。

3月18日����,林紓在北京《公言報》——皖系軍閥的官僚政客集團(tuán)安福系的喉舌——以公開信的形式發(fā)表《致蔡鶴卿書》。他在該文中指責(zé)北大為中心的新文化運(yùn)動是“覆孔孟��,鏟倫?����!?��。對推行白話文主張����,他危言聳聽地說�����,“若盡廢古書���,……京津之稗販�����,均可引為教授矣�����?�!贝送?��,該報還發(fā)表了題為《請看北京學(xué)界思潮變遷之近況》長篇評論��,攻擊陳獨(dú)秀等人“禍之及于人群����,直無異于洪水猛獸”�����。

蔡元培當(dāng)即寫了《致(公言報)并答林琴南君函》���,聲明“鄙人為表示北京大學(xué)真相起見�����,不能不有所辨正”�����。信中他提出的“思想自由”“兼容并包”��,成為大學(xué)教育孜孜以求的向往之境���。

林�、蔡均系學(xué)界名流��,兩人的論辯迅速引發(fā)輿論關(guān)注��。京滬各大報刊在轉(zhuǎn)載林蔡往還書牘的同時��,競相發(fā)表評論�����,且將“林蔡之爭”冠以“新舊之爭”���、“新舊思潮之沖突”、“新舊思潮之決斗”等火藥味濃烈的標(biāo)題�����,成為公共事件�。

陳獨(dú)秀為減輕蔡元培的輿論壓力,在《新青年》上發(fā)表聲明:“這個雜志完全是私人的組織�����。我們的議論完全歸我們自己負(fù)責(zé)�,和北京大學(xué)毫不相干。”實(shí)際上����,《新青年》雜志有北大教師、學(xué)生參與編輯��、撰稿���,但確實(shí)不是北大???�。

這場大爭論不僅使得“新派”�����、“新文化”聲名與日俱增�����,且《新青年》及其同人聲名大震����,《新青年》銷路大開,前五卷要重印了��。

問題與主義之爭

1918年11月11日,德國在投降書中簽字了��,第一次世界大戰(zhàn)結(jié)束了���。

中國作為大戰(zhàn)協(xié)約國的一員,也成為了戰(zhàn)勝國���。當(dāng)一戰(zhàn)結(jié)束的消息傳回國內(nèi)�����,舉國歡慶���,慶祝游行人員涌向美國公使館,高呼“威爾遜總統(tǒng)萬歲”����。北京政府高興之下決定放假三天。昔日記錄庚子之恥的克林德碑��,被國人拆

除磨掉原文移到中央公園�,變?yōu)椤肮響?zhàn)勝”碑。

1919年初����,戰(zhàn)勝國聚于巴黎凡爾賽宮���,召開戰(zhàn)后和平會議。中國派出了五名參會代表�,不料想有關(guān)方面只給了中國兩名(最末一等)正式代表名額。在和談中��,中國代表強(qiáng)烈要求德國在山東的權(quán)力應(yīng)直接交還中國�,并廢除二十一條不平等條約,按威爾遜的十四點(diǎn)���,密約當(dāng)廢止�����。但這些提議均被否決����。最讓中國人不滿意的是��,和會竟將原德國在山東攫取的一切權(quán)益轉(zhuǎn)交給日本接管�。

當(dāng)梁啟超得知北京政府派出的和會首席代表陸征祥已考慮要在合約上簽字,便致電外交委員會汪大燮委員長和林長民事務(wù)長����,讓他們提醒民國政府務(wù)必不要為了一些利益問題而放棄山東主權(quán)���,堅決不能簽字!

1919年5月1日���,林長民接到梁啟超電報���,寫了《外交警報敬告國人》����,第二天刊載在《晨報》頭版頭條?���!澳z州亡矣!山東亡矣����!國不國矣!”赫然醒目��,并號召“國亡無日���,愿合四萬萬民眾誓死圖之”�����!

據(jù)羅家倫口述回憶:5月3日����,北大新聞研究會導(dǎo)師,記者邵飄萍到北大報告和談討論山東問題的經(jīng)過�����,及可能失敗的結(jié)果����。受講演感染,當(dāng)即就有激憤的學(xué)生咬破中指在撕下來的衣襟上寫了血書“還我青島”����。劉仁靜要用自帶小刀在會場自殺。于是�����,大會決議聯(lián)合十三所大學(xué)的學(xué)生于第二天發(fā)動請愿游行��。

5月4日游行當(dāng)日是星期天,各國使館都休息�����,政府方面也沒有要人上班���。學(xué)生們失望之下掉頭去了附近的曹汝霖家(即趙家樓)抗議��,后引發(fā)火燒趙家樓曹宅事件����。晚年的曹汝霖在回憶五四運(yùn)動時�����,曾說過這樣一段話:“現(xiàn)在回想起來�,于己于人����,也是有好處的。雖然于不明不白之中�����,犧牲了我們?nèi)耍ú苋炅亍⒄伦谙?、陸宗輿),卻喚起了多數(shù)人的愛國心��,總算得到了回報���?!?/p>

一個月之后�,臨近和約簽字時,北京大學(xué)聯(lián)合各校學(xué)生又匯在新華門��,在那兒睡了兩天兩夜��。同時�,巴黎方面的學(xué)生、華僑�,也聞風(fēng)而動起,逼迫中國專使不許簽字�����。內(nèi)外夾攻之下�,中國代表拒絕在合約上簽字。

五四運(yùn)動發(fā)生之前,1918年12月22日��,陳獨(dú)秀與李大釗主辦的《每周評論》出版了���,不同于專注于文化學(xué)術(shù)的《新青年》�����,《每周評論》的宗旨是“主張公理���,反對強(qiáng)權(quán)”,該刊物對國際�、國內(nèi)大事皆要述評一番,其政治性躍然紙上���。胡適曾說過“二十年不談?wù)巍?�,對政治興趣濃厚的陳獨(dú)秀�����、李大釗,另起爐灶����,這也被視為是《新青年》同人之間意見不一的結(jié)果����。

五四運(yùn)動發(fā)生當(dāng)天��,陳獨(dú)秀就在《每周評論》上發(fā)表了《公共管理》和《兩個和會都無用》等文章��,他認(rèn)為巴黎和會���,各國都重在本國的權(quán)利��,什么公理���,什么永久和平,什么威爾遜總統(tǒng)十四條宣言�,都成了一文不值的空話。這些言論���,代表了當(dāng)時中國知識分子的普遍感受���。作為勝利國沒能享受相應(yīng)待遇,一種強(qiáng)烈的失落感與被剝奪感油然而生�。

從5月11日第二十一號起�,《每周評論》一連五期用全部或大部分篇幅詳細(xì)報道和評論五四運(yùn)動的進(jìn)展情況�����。

油畫《五四運(yùn)動》

6月8日�,陳獨(dú)秀在《每周評論》上發(fā)表了《研究室與監(jiān)獄》,指出:“世界文明發(fā)源地有二:一是科學(xué)研究室����,一是監(jiān)獄。我們青年要立志出了研究室就入監(jiān)獄�����,出

了監(jiān)獄就入研究室��,這才是人生最高尚優(yōu)美的生活����。從這兩處發(fā)生的文明,才是真文明�����,才是有生命有價值的文明���?����!?/p>

6月11日�����,北京南城的香廠路新世界游藝場�����,從四層花園平臺有《北京市民宣言》傳單飄下�。撒傳單的正是陳獨(dú)秀��,他因此被捕����。

陳獨(dú)秀提出“直接行動”以及“平民征服政府”的主張,撒傳單即是對“直接行動”的實(shí)踐�。因此,他真地進(jìn)了監(jiān)獄這個“研究室”����。

九十八天的鐵窗生活���,令陳獨(dú)秀對社會主義發(fā)生了興趣。1920年���,他受邀在武漢文華大學(xué)講演�����,標(biāo)題即《社會改造的信仰和方法》�,提出改造中國社會必須有“三個打破”�����,其中“打破階級制度���,實(shí)現(xiàn)平民社會主義”的論點(diǎn)�,令其被當(dāng)局逐出武漢���。北洋政府也準(zhǔn)備抓捕他�����。他被李大釗秘密送出北京��,經(jīng)天津輾轉(zhuǎn)到了上海���。

送走陳獨(dú)秀后,李大釗也回家鄉(xiāng)暫避風(fēng)頭���。

陳獨(dú)秀���、李大釗離開后,《每周評論》主編由胡適接任�。不久,他寫了《多研究些問題����,少談些主義》一文發(fā)表在第三十號上。他在文中歷數(shù)迷信“主義”的弊病����,提出只有具體研究問題、解決問題才是救中國之道�。

李大釗寫了《再論問題與主義》。他認(rèn)為�����,有危害的并不是主義而是空談主義。他這樣辯護(hù):“主義”一方面是“理想”���,可以指導(dǎo)人們的行為����;一方面是“實(shí)用”�,必須逐步地實(shí)行。

胡適在《三論問題與主義》給出的答案是:多研究些具體的問題����,少認(rèn)些抽象的主義。意猶未盡的他����,又寫了《四論問題與主義》。準(zhǔn)備刊登《四論問題與主義》的那期《每周評論》遭查封未及出版�����。后胡適把《四論問題與主義》收入了自己的文集出版��。

胡適和李大釗發(fā)生的“問題與主義之爭”����,被當(dāng)作新文化運(yùn)動陣營分化的重要標(biāo)志����。

《新青年》的轉(zhuǎn)變和貢獻(xiàn)

因五四運(yùn)動爆發(fā)�,《新青年》第六卷拖到1919年11月才出齊。

10月5日����,眾人聚在胡適家�����,商談《新青年》第七卷編輯出版事宜�,討論的結(jié)果是,尊重陳獨(dú)秀的意見���,恢復(fù)由他一人主編���。隨后,因陳獨(dú)秀離京�,《新青年》第七卷第四號回到上海編輯。有半年時間�����,《新青年》同人團(tuán)體靠南北通信的方式維持著。

自《新青年》遷到上海后�����,北京同仁不再像從前那樣積極寫稿了���。為此���,陳獨(dú)秀幾乎每次給北京同仁寫信都在催稿。另外��,還遇到經(jīng)濟(jì)的壓力���。有一期因陳獨(dú)秀不同意提價�,與群益書店老板鬧翻����。他自辦了一個“青年社”,承擔(dān)《新青年》的出版發(fā)行���?����!缎虑嗄辍返诎司淼谝惶柍霭鏁r間眼看到了���,但經(jīng)費(fèi)還無著落��。在陳獨(dú)秀的催促下����,胡適���、李大釗等北京同仁陸續(xù)寄了一些錢款,但并不能解決根本問題�����。

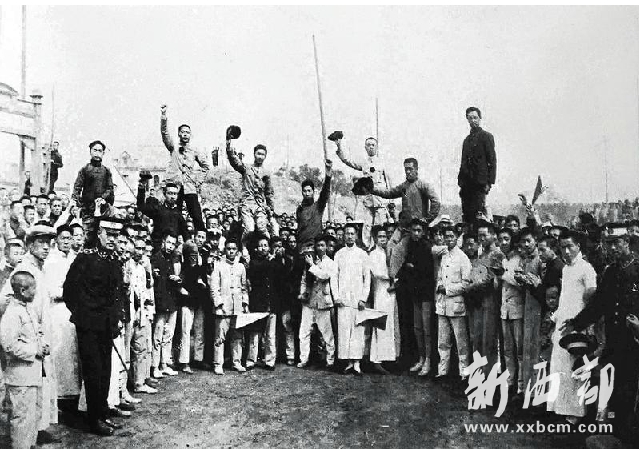

1919年5月7日����,五四運(yùn)動中被拘留的北高師愛國學(xué)生返校。

大約1920年4月��,陳獨(dú)秀與從蘇聯(lián)來的共產(chǎn)國際代表維經(jīng)斯基有了接觸�。5月,上海成立了共產(chǎn)國際東亞書記處。三個月之后��,中國的第一個共產(chǎn)主義小組也在上海成立�����。在此期間�,陳獨(dú)秀逐步解決了《新青年》經(jīng)費(fèi)和稿源兩大問題。

陳獨(dú)秀南下出版的兩卷《新青年》(指第八卷�、第九卷),著力宣傳社會主義�,政治色彩越來越濃,顯然與中國共產(chǎn)黨的創(chuàng)建有緊密關(guān)聯(lián)���?!缎虑嗄辍吠赎嚑I的徹底決裂也在此期�。

1920年底,陳獨(dú)秀應(yīng)廣東軍閥陳炯明之邀���,南下廣州辦教育���。他給北京同仁寫了封信,交代陳望道將接任主編《新青年》�,還介紹了《新青年》編輯部的新生力量李達(dá)����、李漢俊�����、沈雁冰等人���。陳望道因翻譯《共產(chǎn)黨宣言》而聞名����。他是后期《新青年》的一個重要人物���,從1920年年底接任主編工作����,一直堅持到1921年休刊�,他編輯的《新青年》����,風(fēng)格全變。

魯迅的小說《故鄉(xiāng)》《風(fēng)波》以及翻譯菊池寬的小說《三浦右衛(wèi)門的最后》和愛羅先珂的小說《狹的隆》都發(fā)表在《新青年》最后兩卷上��。當(dāng)《新青年》團(tuán)體散掉時,魯迅特別慨嘆自己落得一個“作家”的頭銜��,“依然在沙漠中走來走去���,……新的戰(zhàn)友在哪里呢����?”

學(xué)界普遍認(rèn)為:1917年春至1920年春�,三年間出版的五卷《新青年》主要致力于思想啟蒙和文學(xué)革命,代表了以北京大學(xué)學(xué)者為主體的編輯同人們共同的趣味和追求����。

而新文化運(yùn)動對當(dāng)時社會也產(chǎn)生了巨大影響。1922年���,北洋政府教育部先是通令全國小學(xué)一二年級的國語課本改用白話文��,隨之又通令中學(xué)國語課本改用白話文��,就是一個最鮮明的例證���。從《新青年》倡導(dǎo)白話文,到官方認(rèn)可成為教育用語�,走過了五年��。

(責(zé)任編輯 王順利)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報窗口

不良信息舉報窗口