罡拉卓瑪

青海省以“生態(tài)保護(hù)優(yōu)先”理念統(tǒng)領(lǐng)青海經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展����,著力打造青藏高原生態(tài)文明高地,加快補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施短板����,分步有序?qū)嵤┉h(huán)境治理與生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目,推進(jìn)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善��,在保護(hù)生態(tài)環(huán)境的同時(shí)��,也為生態(tài)旅游發(fā)展帶來了新機(jī)遇��。近年來����,青海省著力打造以西寧為中心、以青海湖生態(tài)旅游圈為環(huán)����、東南西北多帶的“一芯一環(huán)多帶”生態(tài)旅游發(fā)展新格局,培育了一批世界級生態(tài)旅游資源品牌����,生態(tài)旅游發(fā)展勢頭強(qiáng)勁,已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)增長的重要?jiǎng)恿Α?/p>

生態(tài)旅游是以保護(hù)生態(tài)與保障民生為目的的旅游活動(dòng)�。①近年來,在“生態(tài)保護(hù)優(yōu)先”的政策背景下���,青海省積極拓展綠色生態(tài)空間�,充分發(fā)揮生態(tài)價(jià)值,將生態(tài)旅游作為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要抓手���,以打造國際生態(tài)旅游目的地為目標(biāo)�,大力推進(jìn)生態(tài)旅游高質(zhì)高效發(fā)展�����。生態(tài)旅游成為青海踐行“兩山理念”的重要路徑��,也成為生態(tài)富民的重要手段��。

青海生態(tài)旅游現(xiàn)狀

(一)資源優(yōu)勢

位于青藏高原東北部的青海省是我國第一級地勢階梯的重要組成部分����。青海省的西北連接亞洲內(nèi)陸的干旱荒漠區(qū),而東部毗鄰濕潤季風(fēng)區(qū)�,高原腹地的雪山冰川則成為許多大江大河的源地。青海省地域廣闊���,既有干旱的荒漠���、廣袤的草原��、星羅棋布的湖泊和鹽沼���,又有綠色茵茵的高寒草甸和沼澤濕地�����、山地暗針葉林和高山雪峰冰川����,這些豐富多彩的自然景觀是青海發(fā)展生態(tài)旅游的基礎(chǔ)。以青海湖為例�����,作為中國最大的內(nèi)陸咸水湖�����,其完整原真的生態(tài)系統(tǒng)����,豐富多樣的生物物種,集自然美、生態(tài)美�����、人文美于一體的景觀極具獨(dú)特性和代表性���,是青海省打造國際生態(tài)旅游目的地的示范區(qū)���,更是青海一張靚麗的“綠色名片”。截至目前����,青海共有景區(qū)景點(diǎn)179家,其中5A級景區(qū)4個(gè)����,國家級自然保護(hù)區(qū)7個(gè),森林公園8個(gè)���,地質(zhì)公園7個(gè)���,濕地公園19個(gè),是我國重要的生態(tài)旅游富集區(qū)�。

(二)政策支持

青海省以“生態(tài)保護(hù)優(yōu)先”理念統(tǒng)領(lǐng)青海經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,著力打造青藏高原生態(tài)文明高地,加快補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施短板���,分步有序?qū)嵤┉h(huán)境治理與生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目���,推動(dòng)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善,在保護(hù)生態(tài)環(huán)境的同時(shí)��,也為生態(tài)旅游發(fā)展帶來了新機(jī)遇�。

2021年���,習(xí)近平總書記在參加十三屆全國人大四次會(huì)議青海代表團(tuán)審議時(shí)強(qiáng)調(diào)��,要結(jié)合青海優(yōu)勢和資源�����,貫徹創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略���,打造國際生態(tài)旅游目的地。這一重要指示為青海省生態(tài)旅游的發(fā)展指明了方向���。

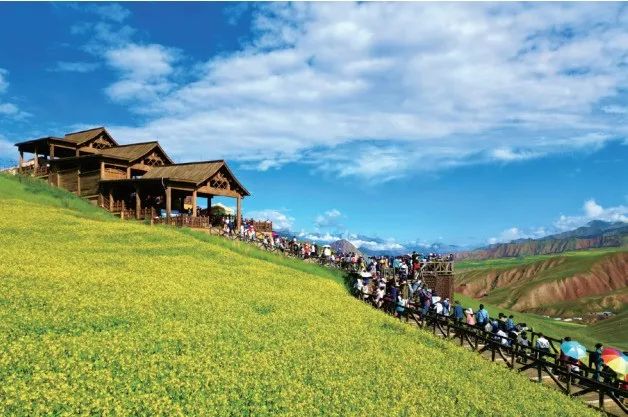

▲生態(tài)旅游成為青海踐行“兩山理念”的重要路徑���,也是生態(tài)富民的重要手段��。

2024年6月19日�,習(xí)近平總書記在青海調(diào)研考察時(shí)�,對青海打造國際生態(tài)旅游目的地提出了新要求,為青海發(fā)展生態(tài)旅游堅(jiān)定了信心��。6月26日�����,青海省首屆旅游發(fā)展大會(huì)召開�,再一次明確青海發(fā)展旅游,要堅(jiān)持生態(tài)保護(hù)第一����,以生態(tài)塑造旅游品質(zhì),以旅游彰顯生態(tài)價(jià)值���。

青海生態(tài)旅游發(fā)展成效

青海省生態(tài)旅游發(fā)展取得顯著成效���。2023年青海省接待游客4476.35萬人次,同比增長107.4%�����;實(shí)現(xiàn)旅游總收入430.64億元,同比增長196.3%�����。按可比口徑計(jì)算����,分別恢復(fù)至2019年的88%和77%。②2024上半年���,青海省接待游客2200萬人次、旅游總花費(fèi)191億元���,同比分別增長23.7%和20%�����。初步估算���,生態(tài)旅游份額占據(jù)旅游收入的80%以上。這表明����,青海省生態(tài)旅游發(fā)展勢頭強(qiáng)勁�����,已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)增長的重要?jiǎng)恿Α?/p>

(一) 著力打造生態(tài)旅游布局

青海省著力打造以西寧為中心�、以青海湖生態(tài)旅游圈為環(huán)���、東南西北多帶的“一芯一環(huán)多帶”生態(tài)旅游發(fā)展新格局��。充分利用獨(dú)特的高原風(fēng)光����、優(yōu)良的植被、水和空氣,突出生態(tài)特色和少數(shù)民族民居的優(yōu)雅舒適風(fēng)格�,形成了以自然生態(tài)與人文精神完美結(jié)合的經(jīng)典巨作——環(huán)青海湖風(fēng)光和體育旅游圈���;以清涼、健康���、生態(tài)�、人文���、旅游為豐富內(nèi)涵的環(huán)西寧“中國夏都”旅游圈�。碧波蕩漾青海湖、“天空之境”茶卡鹽湖����、多彩翡翠湖、祁連山下好牧場等得天獨(dú)厚的自然美景����,為生態(tài)旅游發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。創(chuàng)建了冷湖火星小鎮(zhèn)�����、湟中卡陽花海等一批旅游景區(qū)���,構(gòu)建旅游市州、旅游縣區(qū)��、特色旅游鄉(xiāng)鎮(zhèn)����、重點(diǎn)生態(tài)旅游鄉(xiāng)村四級生態(tài)旅游目的地體系。同時(shí)����,打造“以省際環(huán)線為框架�����、省內(nèi)環(huán)線為支撐���、特色主題線路為補(bǔ)充”的精品環(huán)線體系,優(yōu)化線路進(jìn)出口設(shè)計(jì)��,暢通循環(huán)����。青海生態(tài)旅游精品環(huán)線匯集了全省最具特色、最有影響力的優(yōu)質(zhì)旅游資源����,已有較好的建設(shè)基礎(chǔ)。

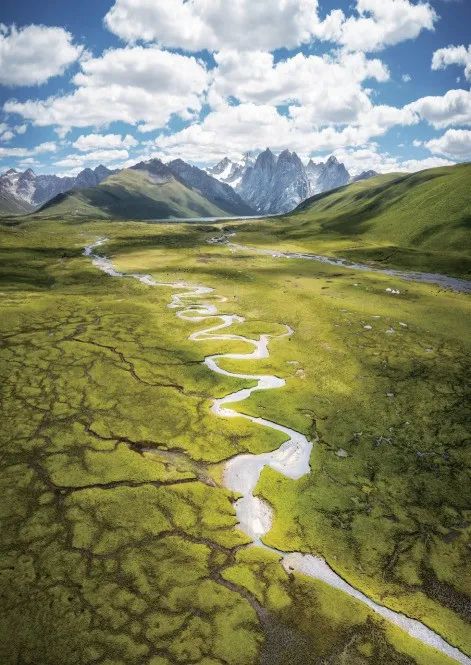

▲青海境內(nèi)祁連山美景

(二)培育了一批世界級生態(tài)旅游資源品牌

為加快打造國際生態(tài)旅游目的地���,青海不斷提升“山宗水源 大美青?���!蔽幕糜纹放频膰H影響力�,重點(diǎn)打造三江源��、青海湖�、祁連山��、清清黃河等世界級生態(tài)旅游資源品牌�����。以青洽會(huì)�、環(huán)湖賽、生態(tài)博覽會(huì)��、First西寧青年電影節(jié)等國內(nèi)外重大節(jié)會(huì)賽事為契機(jī)�����,提高青海生態(tài)旅游的國際傳播影響力��。尤其是環(huán)青海湖國際自行車賽事�,已發(fā)展為目前國內(nèi)歷史最悠久的公路自行車賽事,成長為中國公路自行車賽事的標(biāo)桿���。此外,按照自然風(fēng)光��、歷史文化、現(xiàn)代文化三者和諧統(tǒng)一�����、相得益彰的要求�,精心組織城市建設(shè),對重點(diǎn)節(jié)點(diǎn)城市總體風(fēng)貌�、綠色通道和節(jié)點(diǎn)建設(shè)工程進(jìn)行改造,配套城市服務(wù)功能�,增點(diǎn)留客,使之成為旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的增長點(diǎn)��。2023年以來����,西寧市圍繞“打造國際生態(tài)旅游目的地中心城市”建設(shè),以清單化管理推動(dòng)工作部署落地落實(shí)�,推動(dòng)建設(shè)工作走深走實(shí)。

(三)多產(chǎn)業(yè)融合生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)競爭力

青海省依托綠色生態(tài)���,發(fā)展森林康養(yǎng)����、林下經(jīng)濟(jì)、鄉(xiāng)村旅游�����、草原牧游等��,吸引大批游客前來體驗(yàn)綠色生態(tài)之美���,讓群眾在家門口端起“生態(tài)碗”���、吃上“旅游飯”。同時(shí)��,將文藝創(chuàng)作��、公共服務(wù)��、非遺傳承����、文物利用、考古發(fā)掘等文化類資源融入省際��、省內(nèi)的旅游環(huán)線建設(shè)��,串點(diǎn)成線、連線成片�。青繡���、唐卡�����、石雕�、藏毯等手工藝品突出青海民族文化特色�����,成為具有“青海味”的“詩和遠(yuǎn)方”��,深受游客們歡迎�。

青海發(fā)展生態(tài)旅游面臨的問題

(一)生態(tài)保護(hù)優(yōu)先的理念仍需全方位貫徹

生態(tài)環(huán)境的保護(hù)是生態(tài)旅游可持續(xù)發(fā)展的前提。由于青海旅游季短����,夏季清涼,是避暑勝地�,容易造成游客井噴式增長,使生態(tài)環(huán)境承受較大的壓力�����,“旺季很旺、淡季很淡”的季節(jié)性問題依然突出�����。同時(shí)��,在生態(tài)旅游產(chǎn)品供給方面��,游客深度參與的住宿����、餐飲等方面沒有融入生態(tài)理念,在運(yùn)行機(jī)制����、經(jīng)營理念、資源利用上��,未能充分做到低能耗����、綠色化、可循環(huán)�。

(二)創(chuàng)新能力不足

青海生態(tài)旅游產(chǎn)品主要以自然景觀和文化體驗(yàn)為主�����,但產(chǎn)品在多樣性方面仍然存在不足�����。青海省擁有豐富的自然資源和民族文化,但缺乏創(chuàng)新和突破��,沒有將這些資源轉(zhuǎn)化為具有吸引力的旅游產(chǎn)品���。此外�,缺乏創(chuàng)新的服務(wù)��,如濕地旅游等新業(yè)態(tài)開發(fā)仍然處于初步探索階段��,自駕車營地���、房車營地建設(shè)等熱點(diǎn)產(chǎn)品尚處于開發(fā)初期�,生態(tài)化標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)入規(guī)則不明確�,③無法滿足游客不斷變化的需求,影響了游客的旅游體驗(yàn)和滿意度��。

(三)生態(tài)旅游各要素融合不深入

一是文旅融合不深入。青海省的民族文化資源豐富����,但文化與旅游的融合發(fā)展還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。許多具有特色的民族文化資源未能充分開發(fā)和利用����,一些具有重要?dú)v史和文化價(jià)值的遺址和傳統(tǒng)節(jié)慶活動(dòng),未能充分開發(fā)和利用�,導(dǎo)致旅游產(chǎn)品的文化內(nèi)涵不足,無法滿足游客對文化體驗(yàn)的需求�����。部分景區(qū)的文化展示和解說水平較低�,無法充分展示青海省豐富的文化資源,影響了游客的文化體驗(yàn)�����。二是地區(qū)之間銜接配合不夠�。青海幅員遼闊,三江源��、祁連山�、柴達(dá)木等重點(diǎn)生態(tài)旅游區(qū)域間距長�,核心節(jié)點(diǎn)城市之間難以很好地承接游客��,各地區(qū)未能很好地利用核心節(jié)點(diǎn)的帶動(dòng)作用����,跨區(qū)域市場整合和國際旅游市場的開發(fā)力度欠佳。

青海發(fā)展生態(tài)旅游的探索及對策

(一)強(qiáng)化環(huán)境保護(hù)

藍(lán)天碧水���,綠草如茵,是青海發(fā)展生態(tài)旅游的最大保障����,在發(fā)展生態(tài)旅游的過程中,青海省仍要持續(xù)加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)�,堅(jiān)持生態(tài)保護(hù)優(yōu)先。

一是運(yùn)用大數(shù)據(jù)�、云計(jì)算、人工智能等數(shù)字經(jīng)濟(jì)手段����,助力生態(tài)旅游發(fā)展。在動(dòng)態(tài)評估景區(qū)生態(tài)承載力的基礎(chǔ)上����,合理規(guī)劃和控制游客容量��,監(jiān)測旅游主體行為���,建立健全游客生態(tài)信用體系,促進(jìn)旅游消費(fèi)模式綠色化����。明確生態(tài)友好行為準(zhǔn)則,制定詳細(xì)的游客行為標(biāo)準(zhǔn)����,為游客提供清晰的行動(dòng)指引。旅游高峰期�,加強(qiáng)監(jiān)測,保持生物(物種)和生態(tài)系統(tǒng)的多樣性和完整性��,防止外來物種侵入����。嘗試在試點(diǎn)建設(shè)設(shè)立生態(tài)信用評價(jià)系統(tǒng),分析游客親環(huán)境行為數(shù)據(jù)�,通過實(shí)施信用等級制度,實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督與激勵(lì)�����。

二是加強(qiáng)對游客的生態(tài)環(huán)境教育,向游客普及環(huán)保知識����,提升其環(huán)保意識和責(zé)任感,引導(dǎo)游客綠色低碳消費(fèi)�����,在生態(tài)型景區(qū)內(nèi)應(yīng)減少一次性用品的使用����,提倡資源回收、循環(huán)利用和可持續(xù)利用�。④

三是以特許經(jīng)營的方式開展國家公園等重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)的生態(tài)體驗(yàn)�、生態(tài)研學(xué)項(xiàng)目,優(yōu)先選取低碳經(jīng)營的特許經(jīng)營商���;完善產(chǎn)品設(shè)計(jì)���,包括個(gè)性化路線與內(nèi)容,細(xì)分消費(fèi)群體���,滿足不同人群的目標(biāo)與需求�;頒發(fā)特許經(jīng)營證,實(shí)行嚴(yán)格的準(zhǔn)入和退出制度���。

(二)推動(dòng)生態(tài)旅游與多要素融合

一是與文化資源融合��。將青海深厚的歷史文化��、生態(tài)文化�����、紅色文化����、民族文化等活化和轉(zhuǎn)化���,從傳統(tǒng)文化中汲取精華�,用新形式�����、新手段進(jìn)行表達(dá)��。將文化內(nèi)容、文化符號���、文化故事融入景區(qū)景點(diǎn)�����,把優(yōu)秀傳統(tǒng)文化�、革命文化���、社會(huì)主義先進(jìn)文化納入旅游活動(dòng)���,可以通過舉辦各類文化活動(dòng),如傳統(tǒng)節(jié)慶���、民俗表演等�,豐富旅游產(chǎn)品的文化內(nèi)涵�����,提升游客的文化體驗(yàn)����。加強(qiáng)文創(chuàng)產(chǎn)品的研發(fā)與設(shè)計(jì),深耕垂直細(xì)分領(lǐng)域���,孵化多樣的周邊產(chǎn)品���。同時(shí),應(yīng)加強(qiáng)對文化遺產(chǎn)的保護(hù)和傳承����,確保文化資源的可持續(xù)利用,提升旅游產(chǎn)品的文化價(jià)值和吸引力��。

二是加強(qiáng)與新媒體的融合�。引進(jìn)具備策劃與執(zhí)行能力的新媒體企業(yè)入駐,精心培育本地新媒體賬號和本地網(wǎng)絡(luò)直播營銷團(tuán)隊(duì)���,發(fā)動(dòng)群眾自發(fā)拍攝青海優(yōu)美生態(tài)圖景的短視頻���,并通過新媒體平臺大力宣傳,以全民參與的模式實(shí)現(xiàn)傳播速度快�����、影響范圍廣�、社會(huì)關(guān)注度高的效果�����。同時(shí)關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)�、社交媒體的傳播效應(yīng)�,做好迎接“流量”的準(zhǔn)備。

▲年寶玉則

三是積極培育新業(yè)態(tài)�����。推動(dòng)生態(tài)旅游業(yè)與信息咨詢�����、文化創(chuàng)意�、影視娛樂、會(huì)展博覽����、自然教育等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)互動(dòng)發(fā)展。充分挖掘自然與人文生態(tài)資源���,推出一批高水準(zhǔn)人文生態(tài)演藝節(jié)目。大力實(shí)施“生態(tài)旅游+”和“+生態(tài)旅游”戰(zhàn)略�,孵化一批新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài),開發(fā)一批符合市場需求的好項(xiàng)目好產(chǎn)品,推進(jìn)冰雪旅游��、開發(fā)溫泉療養(yǎng)項(xiàng)目���、大力發(fā)展富硒旅游產(chǎn)品研發(fā)����、打造茶卡鹽浴養(yǎng)生小鎮(zhèn)����,開發(fā)養(yǎng)生娛樂生態(tài)觀光旅游產(chǎn)品。開發(fā)中藏蒙醫(yī)藥特色體驗(yàn)�����、養(yǎng)生度假旅游線路和產(chǎn)品�����。

(三)創(chuàng)新服務(wù)理念�,推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展

一是實(shí)時(shí)關(guān)注市場需求,吸取淄博燒烤���、哈爾濱冰雪經(jīng)濟(jì)��、天水麻辣燙���、貴州“村超”等國內(nèi)外優(yōu)秀案例的經(jīng)驗(yàn)����,結(jié)合青海實(shí)際�,研究制定個(gè)性化服務(wù),用“性價(jià)比”和“真誠牌”的組合拳�,以“游客思維”提升旅游服務(wù)質(zhì)量,花大力氣“討好”游客�,讓游客感到舒適和被尊重,為游客提供最便利的體驗(yàn)�。同時(shí)優(yōu)化旅游景區(qū)內(nèi)的資源配置和服務(wù)布局,為游客提供便捷高效的公共服務(wù)與出行體驗(yàn)�����。

▲遠(yuǎn)眺青海湖

二是根據(jù)游客需求���,政府持續(xù)出臺政策�����、優(yōu)化服務(wù)��,做好城市公共服務(wù)的提檔升級��,對景區(qū)�、酒店�����、民宿����、購物、交通等進(jìn)行全覆蓋式體驗(yàn)監(jiān)督�����,督辦解決影響游客體驗(yàn)的問題���,努力提升服務(wù)�。與旅游相關(guān)的企業(yè)也要緊跟市場需求��,積極響應(yīng)政策號召�,為游客提供更加貼心、細(xì)致的服務(wù)���,保障游客安心��、舒心�����、開心�。政民攜手合力打造“暖心”旅游氛圍,向游客傳遞好客友善的信號���,提供更多的體驗(yàn)感受和情緒價(jià)值����。

注釋①世界自然保護(hù)聯(lián)盟(IUCN)于1983年首先提出�����,1993年國際生態(tài)旅游協(xié)會(huì)定義��。②青海省人民政府新聞辦公室:《青海省十四屆人大二次會(huì)議舉行新聞發(fā)布會(huì)》�����,http://www.scio.gov.cn/xwfb/dfxwfb/gssfbh/qh_13854/202401/t20240129_830778.html,2014-1-24�。③卓瑪措、卜詩潔:《青海省構(gòu)建國際生態(tài)旅游目的地:系統(tǒng)分析與路徑選擇》�����,載《青海民族研究》�,2022�����,33(03)�。④張凌云:《青海發(fā)展生態(tài)旅游的幾點(diǎn)建議》,載《青海黨的生活》�����,2021(11):17頁�����。

參考文獻(xiàn)[1]《習(xí)近平談治國理政》(第三卷)����,北京:外文出版社,2020��。[2]張忠孝:《青海地理》(第二版),北京:科學(xué)出版社��,2009�。[3]青海省人民政府:《青海省十四五文旅規(guī)劃》, 2021����。[4]青海省文化和旅游廳官網(wǎng):2024年“五一”假期青海省旅游數(shù)據(jù)。[5]信長星:《青海省十年生態(tài)環(huán)境成就報(bào)告》����,2022。[6]青海湖景區(qū)保護(hù)利用管理局:《青海湖景區(qū)旅游數(shù)據(jù)報(bào)告》�����,2015-2022�。

作者簡介

罡拉卓瑪 青海省社會(huì)科學(xué)院副研究員,研究方向?yàn)槊褡鍏^(qū)域研究���、宗教學(xué)

責(zé)任編輯:王順利-《新西部》雜志 · 新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報(bào)窗口

不良信息舉報(bào)窗口