閆偉 楊陽(yáng)

紀(jì)錄電影《我在故宮修文物》劇照�����。

紀(jì)錄片《了不起的匠人》劇照�����。

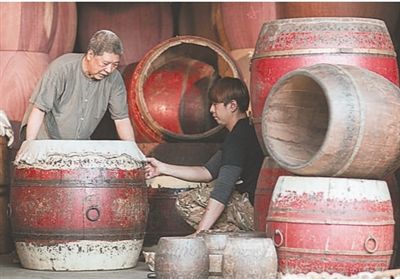

電視劇《芝麻胡同》劇照���。

核心閱讀

呈現(xiàn)于熒屏的一個(gè)個(gè)真實(shí)而精彩的“非遺文本”,就是生動(dòng)的中國(guó)故事�����。近年來(lái)����,一些展現(xiàn)非遺文化的電視作品,或通過(guò)意趣盎然的情節(jié)鋪展����、活潑親和的表達(dá)方式、原汁原味的細(xì)節(jié)呈現(xiàn)走近觀眾����,或巧用非遺元素���,使其文化魅力在服、化�����、道�、攝、錄�����、美中綻放出來(lái)����。

習(xí)近平總書(shū)記在主持中央政治局第三十九次集體學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào):“要堅(jiān)持守正創(chuàng)新,推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化同社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng)��,展示中華民族的獨(dú)特精神標(biāo)識(shí)���,更好構(gòu)筑中國(guó)精神����、中國(guó)價(jià)值、中國(guó)力量�����?���!?/p>

近年來(lái),我國(guó)電視藝術(shù)對(duì)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)非遺)進(jìn)行動(dòng)態(tài)化存儲(chǔ)和展示的同時(shí)���,更注重彰顯非遺文化的時(shí)代價(jià)值,表現(xiàn)其跨越時(shí)空的魅力����。傳統(tǒng)與現(xiàn)代、藝術(shù)與技術(shù)的“雙向賦能”�,既成為一道靚麗的文化圖景,也讓非遺文化展現(xiàn)出動(dòng)人的時(shí)代風(fēng)貌��。

講好非遺故事��,找準(zhǔn)“小切口”�����,做好“大文章”

呈現(xiàn)于熒屏的一個(gè)個(gè)真實(shí)而精彩的“非遺文本”,就是生動(dòng)的中國(guó)故事����。近年來(lái),一些展現(xiàn)非遺文化的電視作品�,或通過(guò)意趣盎然的情節(jié)鋪展、活潑親和的表達(dá)方式�����、原汁原味的細(xì)節(jié)呈現(xiàn)走近觀眾�,或巧用非遺元素,使其文化魅力在服���、化���、道、攝���、錄����、美中綻放出來(lái)�。電視劇《大宅門(mén)》對(duì)中醫(yī)藥文化�����、《芝麻胡同》對(duì)醬菜制作技藝�����、《傳奇大掌柜》對(duì)傳統(tǒng)飲食文化�、《大河兒女》對(duì)制瓷技藝等非遺項(xiàng)目的展現(xiàn)�,都做了有益的藝術(shù)探索。

講好非遺故事的關(guān)鍵����,在于淋漓盡致地呈現(xiàn)出非遺和人的關(guān)系、生動(dòng)鮮活地講好傳承人的故事���。紀(jì)錄片《百年巨匠·非遺篇》聚焦于20世紀(jì)為中華文明作出突出貢獻(xiàn)的非遺傳承人,以獨(dú)特的視角和細(xì)膩的手法�����,完成了對(duì)“非遺人”的多維度塑造����,并透過(guò)其與非遺文化從相遇到相知再到相守的全過(guò)程��,展現(xiàn)這些匠人在新時(shí)代傳承不輟�、砥礪奮進(jìn)的人格風(fēng)貌����。該片中的《百年紫砂》共3集,以每集30分鐘的篇幅���,層層遞進(jìn)地講述紫砂匠人的故事���,呈現(xiàn)精益求精的工匠精神。電視節(jié)目《大國(guó)工匠》《傳承者》等���,著力展現(xiàn)非遺傳承人跌宕的人生經(jīng)歷����,讓觀眾在與人物的心靈對(duì)話中感知其品格與智慧的魅力�。

敘述方式不同,往往會(huì)產(chǎn)生迥然相異的傳播效果����。創(chuàng)作者只有因事制宜,作品才可能自出機(jī)杼�。如��,紀(jì)錄片《傳承(第三季)》的敘述手法�����,就從對(duì)“紀(jì)錄美學(xué)”的追求轉(zhuǎn)為對(duì)“戲劇美學(xué)”的嘗試��,一個(gè)個(gè)手藝人在傳承非遺文化過(guò)程中的心路歷程得以在絲絲入扣的敘述和富有張力的情節(jié)中展開(kāi)�����。再如�,電視劇《知否知否應(yīng)是綠肥紅瘦》中點(diǎn)茶技藝�、《長(zhǎng)安十二時(shí)辰》中眉間花鈿等,都融進(jìn)一段段虛實(shí)相間的故事����,別開(kāi)生面、清新靈動(dòng)��。

值得注意的是�,表現(xiàn)非遺����,不能浮于表面�����,更不能強(qiáng)行植入非遺元素�����,要避免表現(xiàn)與表達(dá)“兩層皮”�。講好非遺故事����,既要找準(zhǔn)充滿創(chuàng)意的“小切口”,又要做好涵義深遠(yuǎn)的“大文章”�����。只有深入挖掘非遺文化的歷史脈絡(luò)和精神實(shí)質(zhì)���,精準(zhǔn)把握非遺在傳統(tǒng)文化中的獨(dú)特地位和作用���,立體呈現(xiàn)非遺所承載的文化記憶和歷史價(jià)值,辯證理解“中國(guó)故事���、國(guó)際表達(dá)”的創(chuàng)作原則�����,才能讓我國(guó)非遺文化通過(guò)電視藝術(shù)傳之深遠(yuǎn)����。

展現(xiàn)精神內(nèi)核,讓非遺文化綻放時(shí)代芳華

中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化是中華文明的智慧結(jié)晶和精華所在��,是中華民族的根和魂��,是我們?cè)谑澜缥幕な幹姓痉€(wěn)腳跟的根基����。對(duì)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化進(jìn)行新詮釋、新解讀�、新創(chuàng)造,使優(yōu)秀傳統(tǒng)文化基因與當(dāng)代文化相適應(yīng)�����、與現(xiàn)代社會(huì)相協(xié)調(diào)����,才能真正讓非遺文化在創(chuàng)新表達(dá)中綻放時(shí)代芳華���。

推動(dòng)非遺文化在電視作品中的創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展���,應(yīng)將其自然地融入火熱生活與時(shí)代大潮����。非遺文化的熒屏亮相���,既是人們對(duì)技藝之美�、傳統(tǒng)之美的再認(rèn)識(shí)����,也是引領(lǐng)觀眾對(duì)時(shí)代與生活的再感知、再體悟�。例如,在中央廣播電視總臺(tái)節(jié)目《文化十分》之“非遺+扶貧”中�,節(jié)目組通過(guò)發(fā)掘貴州雷山縣麻料村的苗族銀飾鍛制技藝、山西沁源縣的沁源剪紙技藝����、四川崇州市道明竹藝村的竹編技藝等,不僅傳達(dá)了非遺項(xiàng)目的技藝之巧���、內(nèi)涵之深���,還表現(xiàn)了非遺技藝在鄉(xiāng)村振興中發(fā)揮的作用��,展現(xiàn)其在改善百姓生活方面釋放的新動(dòng)能���。在上海東方衛(wèi)視綜藝節(jié)目《極限挑戰(zhàn)寶藏行·綠水青山公益季》中,成員們?cè)诤魝愗悹柎蟛菰w驗(yàn)鄂溫克人日常游牧���、狩獵所需的多項(xiàng)技能���,在武夷山查找五夫鎮(zhèn)龍魚(yú)戲表演中的不同細(xì)節(jié),了解其獨(dú)具特色的戲曲�、舞蹈形式,使非遺文化所承載的“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)文明建設(shè)主題�����,在生動(dòng)表達(dá)中被觀眾更深刻地理解�����。

非遺文化中蘊(yùn)含的民族精神內(nèi)核與價(jià)值理念�����,在時(shí)代進(jìn)程中被傳承和發(fā)揚(yáng)。紀(jì)錄片《我在故宮修文物》《遇見(jiàn)工匠》《留住手藝》等�,以富于質(zhì)感的影像�,生動(dòng)展呈非遺匠人指間的精巧絕妙。歲月掩映下的藝術(shù)精華����、令人嘆為觀止的傳統(tǒng)智慧、“擇一事�����、終一生”的境界和哲思��,無(wú)不激發(fā)觀眾的民族自信心與自豪感��。如何在電視藝術(shù)中尋找非遺文化與當(dāng)代社會(huì)的精神連接���,是非遺工作者與電視藝術(shù)工作者都應(yīng)深入思考的課題�。

創(chuàng)新表達(dá)方式���,讓非遺文化在技術(shù)賦能下煥發(fā)光彩

科技賦能藝術(shù)的時(shí)代�����,藝術(shù)與技術(shù)結(jié)合的電視藝術(shù)��,正在不斷迭代更新�����。當(dāng)下影像中的非遺����,擁有了釋放無(wú)限想象力、產(chǎn)生無(wú)限可能性的諸多內(nèi)容增量���。

VR(虛擬現(xiàn)實(shí))��、AR(增強(qiáng)現(xiàn)實(shí))和MR(混合現(xiàn)實(shí))等新技術(shù)����,使視聽(tīng)生產(chǎn)者突破了傳統(tǒng)創(chuàng)作藩籬�,給觀眾帶來(lái)了別樣的審美體驗(yàn),也為非遺文化注入創(chuàng)新的活力和再生的能量����。如����,紀(jì)錄片《我在故宮六百年》借助虛擬影像技術(shù)��,結(jié)合明中都遺址臺(tái)基的實(shí)景影像�����,呈現(xiàn)了地上建筑復(fù)原動(dòng)畫(huà)���,讓人們?cè)凇罢鎸?shí)的”一磚一瓦、一石一木間�����,為歷史文化的堅(jiān)守與傳承所感動(dòng)�。紀(jì)錄片《昆曲涅槃》則令觀眾透過(guò)VR“親臨”江南水榭樓臺(tái),一睹昆曲傳承人穿越時(shí)空的對(duì)話?����,F(xiàn)代視聽(tīng)技術(shù)正在“讓非遺‘活’起來(lái)��、‘火’起來(lái)”一步步變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)�����。

電視藝術(shù)創(chuàng)作既要深諳“內(nèi)容為王”的真諦,也需在全媒體傳播中見(jiàn)真章����。一方面,一些以非遺為題材的電視藝術(shù)作品���,如《舌尖上的中國(guó)》系列紀(jì)錄片等����,積極適應(yīng)當(dāng)前媒介融合的環(huán)境�,通過(guò)拓展渠道、豐富手段�����、聚攏用戶等方式�����,助力非遺文化打破“小眾”“冷門(mén)”的刻板印象���,積極走進(jìn)大眾視野�����。另一方面���,《了不起的匠人》《指尖上的中國(guó)》《良工妙品》《非遺傳承�,少年敢當(dāng)》等網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)作品也在以更加靈活多樣的風(fēng)格�,整合非遺文化符號(hào),在歷史與現(xiàn)實(shí)�����、文化與市場(chǎng)的多維互動(dòng)中�����,不斷將非遺之美清晰完整地呈現(xiàn)在人們面前�。

近年來(lái)�,電視熒屏中的非遺文化吸引了不少年輕受眾。未來(lái)����,在知識(shí)化、情境化�、活態(tài)化方面的探索嘗試�,是非遺作品在年輕態(tài)創(chuàng)作與傳播方面可以發(fā)力的方向���。當(dāng)更多電視作品用創(chuàng)新表達(dá)讓沉潛在歲月深處的非遺寶藏?zé)òl(fā)光彩之時(shí)����,能夠以沉浸化��、移動(dòng)化�����、交互化的融媒方式讓非遺項(xiàng)目得以全息呈現(xiàn)之時(shí)�����,能夠秉持中華美學(xué)精神讓更多的中國(guó)非遺感染世人之時(shí)�,非遺文化便真正實(shí)現(xiàn)了其應(yīng)有的時(shí)代價(jià)值。

楊陽(yáng)供圖

制圖:趙偲汝

(責(zé)任編輯 王順利)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報(bào)窗口

不良信息舉報(bào)窗口