淺談中國畫的批評標準

文/張健

在一定的社會環(huán)境和歷史條件下�����,依據(jù)尺度和標準對中國畫作品進行 分析�����、評價與高下判斷�,形成審美評鑒���,當代部分評論家也把這種評鑒標 準稱為批評標準����。中國畫的審美理論伴隨中國傳統(tǒng)繪畫藝術(shù)的發(fā)展而豐富 成熟���,批評標準很早就自成體系并獨樹一幟�����,在多元藝術(shù)發(fā)展的當代��,藝 術(shù)品收藏日趨火熱�����,大眾對藝術(shù)審美需求旺盛�,為避免陷入無所適從的審 美誤區(qū),余試圖追溯歷史根脈�,粗略梳理中國傳統(tǒng)畫論著作不同時期的審美概念和評鑒標準,在羅列呈現(xiàn)的同時對部分重要審美概念進行解讀��,提供對當代中國畫審美和批評標準的膚淺認識��,把中國畫作品技法的難度����、創(chuàng)新的力度、意境的深度作參照系���,探尋中國畫作品高下判斷的尺度和路徑����,誠望有所裨益���。

一��、傳統(tǒng)中國畫論經(jīng)典文獻

關(guān)于中國傳統(tǒng)畫論中的評價標準����,從初級繪畫審美理論到評鑒標準形成體系,經(jīng)歷了中國藝術(shù)史發(fā)展的漫長階段���,涌現(xiàn)出許多經(jīng)典文獻���。

先秦至兩漢時期中國藝術(shù)審美理論開始出現(xiàn)��。代表文獻有《尚書》《周易》《左傳》《畫贊序》《孔子家語》等����。先秦諸子百家的學說對藝術(shù)審 美多有表述,《尚書》中出現(xiàn)“勢���、明���、逸、剛�、柔”等審美范疇的表述, 萌芽了審美的初級理論�;《周易》提出繪畫是觀察自然的結(jié)果并把繪畫抽象化,從表現(xiàn)與再現(xiàn)的角度賦予了繪畫審美形式與內(nèi)容�;《左傳》提出繪畫的社會教育職能,三國時魏國曹植在《畫贊序》里也明確繪畫的社會教育功能�,兩部文獻賦予了繪畫審美具有的社會價值需求;《老子》提出“知其白,守其黑”的樸素審美標準��;孔子在《孔子家語》的論述中提出“盡善盡美”的觀點�,把美 的形式和善的內(nèi)容相結(jié)合,把人品和畫品相統(tǒng)一����,給審美賦予了道德元素;《韓非子》中提出“犬馬難�,鬼神易”的論述,是主張繪畫反映現(xiàn)實的最早文獻��,這也是藝術(shù)當隨時代的源流記載��,因此中國早期的思想家���、教育家�����、藝術(shù)家已經(jīng)在 諸多文獻中豐富了中國畫傳統(tǒng)美學思想內(nèi)涵���。

在魏晉南北朝時期,中國繪畫審美與畫論文獻日趨豐富��。這一時期出現(xiàn)了以技法學說和評價體系為主的畫論著作,比較經(jīng)典的有東晉顧愷之的《魏晉勝流畫贊》��,他提出“遷想妙得”等諸多論述�;南齊謝赫在《古畫品錄》中提出著名的“六法論”觀點;南朝宋畫家宗炳在《畫山水序》中提出“圣人含道映物���,賢者 澄懷味象”的理論���,該文也是中國最早的山水畫論著作�����;南朝畫家王微的《敘畫》中“以圖畫非止藝行�,成當與《易》象同體”論述了繪畫的地位與價值,把繪畫提到和圣人典籍同等的位置����。因此,這一時期中國畫論美學思想價值觀和方法論的基礎(chǔ)已經(jīng)形成�����。

唐代諸多畫論著作中提出的中國傳統(tǒng)繪畫的審美理論��、技法風貌和評價標準已趨成熟。代表文獻有李嗣真的《畫后品》���,張懷瓘的《畫品斷》以及畫家張彥遠的《歷代名畫記》��、朱景玄的《唐朝名畫錄》等����。其中《歷代名畫記》是從繪畫源流���、作品評鑒�����、畫家傳記等方面以繪畫通史的形式系統(tǒng)記錄了中國繪畫的歷史���,堪稱當時的繪畫百科全書?��!短瞥嬩洝穭t是第一部繪畫斷代史���,作者以神、妙�、能���、逸四品分品立格來評介當時的 120 位畫家,更為翔實和客觀地記錄了唐代繪畫的藝術(shù)成就和理論水平����。而此后隨時代變遷和審美潮流的演進發(fā)展,畫論文獻不斷豐富和完善����,歷代都有中國畫審美、技法和評鑒文獻出現(xiàn)��,但基本理論核心仍是唐以來形成的評鑒體系�,至今仍不過時���。

唐以后的中國畫論文獻��,在中國畫分類上更趨明確����,技法探索上更豐富���,在評價標準上其核心思想基本承繼了前人的理論體系��。代表性著作主要有五代后梁時荊浩的《筆法記》���,他針對山水畫創(chuàng)作提出了繪景“六要”理論�,豐富了“六 法論”的內(nèi)涵����。北宋郭若虛的《圖畫見聞志》及郭熙、郭思《林泉高致·山水訓》�����,李成的《山水訣》等都是山水創(chuàng)作的重要理論文獻�����。其后南宋袁文的《論形神》��,元代湯垕的《畫鑒》�����、黃公望的《寫山水訣》�����,明代宋濂的《畫原》、何良俊的《四友齋畫論》���、董其昌《畫旨》����、唐志契《繪事微言》���,清代石濤的《石濤畫語錄》���、笪重光的《畫筌》、惲壽平的《南田畫跋》����、王原祁的《雨窗漫筆》、龔賢的《柴丈畫說》����、王概的《畫學淺說》�����、松年的《頤園論畫》等都是很有影響的技法和評鑒經(jīng)典畫論著作��,在唐以后上千年的中國傳統(tǒng)繪畫發(fā)展歷史中,涌現(xiàn)出的畫論著作據(jù)說有五百多種�����,經(jīng)典畫論頗多����,茲不絮述。

在福建永定寫生

二���、傳統(tǒng)中國畫審美評鑒的重要概念

1.“形”與“神”

“形”與“神”的關(guān)系是中國繪畫歷史發(fā)展中一直為畫家和理論家重視的問題��。中國繪畫理論傳承發(fā)展中 , 評價標準歷經(jīng)“傳神”論��、“形似”論和“寫意” 論等�����,而“傳神”論和“寫意”論一直是中國傳統(tǒng)繪畫審美的核心要義�。 《淮南子》對形與“君形”的論述是中國繪畫理論中關(guān)于“形和神”的最早 闡述�����;東晉顧愷之在《魏晉勝流畫贊》《論畫》中也提出“以形寫神”的觀點;南朝宋宗炳的《畫山水序》, 南宋袁文的《論形神》, 清代石濤的《石濤畫語錄》, 清代王原祁的《雨窗漫筆》等�,對中國畫以形寫神的理論都有闡述。由于中國傳統(tǒng)繪畫技法理論中的筆墨����、造型、構(gòu)圖均與形有關(guān)����,因此“形與神”是躲不開的元素,中國繪畫特有的寫意性也對神韻提出更高要求���,作品更多地體現(xiàn)出畫家的情感狀態(tài)���,因此在“形”與“神”的關(guān)系中,大多認可“形神兼?zhèn)洹敝f��,“形” 更多的只是作為造型藝術(shù)的基本要素出現(xiàn)���,而“神”則體現(xiàn)最高境界����。歐陽修在《盤車圖》一詩中提出“形”和“意”的概念和“忘形得意”之說�����,主張“以形寫神”, 提倡“傳神寫照”等����。代表了一批理論觀點。

2.“技”與“道”

“技”與“道�����?!笔侵袊媱?chuàng)作的一對審美概念。莊子在《莊子·養(yǎng)生主》中提出“技近乎道”的觀點��,清代石濤在《石濤畫語錄》中也提到“技近乎道則無 法而法”�,兩者均從繪畫技法到寫意精神的遞進審美關(guān)系,從法與道�、技術(shù)與精神的辯證關(guān)系出發(fā),提出“技近乎道”的審美論述����。清代魏源說:“技可進乎道,藝可通乎神���?���!贝笠鉃椋斈稠椉妓嚨竭_巔峰��,再前進一步便接觸到了“道”�,即事物的規(guī)律。認識了規(guī)律���,就具備了創(chuàng)造性��,具體到繪畫�,即當繪畫技法運用至爐火純青時��,再要提高必須在創(chuàng)造性的神韻和意境上下功夫����,這樣才是真正從技術(shù)到藝術(shù)的升華。通俗地講�����,對繪畫規(guī)律的理解其實就是畫家審美和創(chuàng)作理論水平的體現(xiàn)����。

3.“雅”與“俗”

?中國繪畫評價標準中����,“雅”與“俗”的審美標準��,是長期影響中國繪畫評鑒標準的重要因素��?����!把拧迸c“俗”作為批評標準在魏晉南北朝時期已經(jīng)萌芽����, 隋唐時期畫論著作中經(jīng)常出現(xiàn)以雅為上的論斷�,在中國畫論形成期人們已經(jīng)自覺地使用這一標準。當然“雅”與“俗”的內(nèi)涵并不是確定不變的�,不同歷史時期其特定含義是不同的。李唐古詩作品《題畫》中曾出現(xiàn)“早知不入時人眼���,多買胭脂畫牡丹”的句子��,就流露出對當時繪畫創(chuàng)作中雅與俗的看法��。北宋韓拙在《山 水純?nèi)分姓f“作畫之病眾�����,惟俗病最大”��,可見雅與俗的范疇已經(jīng)顯現(xiàn)出其在繪畫審美中的重要位置�;誠如清代方亨咸所言:“繪事清事也,韻事也���,胸中無幾卷書�����、筆下有一點塵����,便窮年累歲���、刻畫鏤研�����,終一匠作耳��,了何用乎��?此真賞者所以有雅俗之辯也�。”齊白石也有“作畫妙在似與不似之間���,太似為媚俗,不似為欺世”的論斷���,類似的畫論在元朝的黃公望�����、倪瓚���,明清的董其昌、石濤等著作中都有出現(xiàn)���,均把“雅”與“俗”作為重要的鑒賞標準和重要藝術(shù)觀點的來表述���。

在明以前基本是“雅”為上的審美標準,俗代表著媚俗�、低俗等,雅俗勢不兩立���,互為對立面���,“雅俗兼善”是明以后至近現(xiàn)代的提法����,出現(xiàn)了“雅俗共賞” 的理論�����,認為兩者不是非此即彼的關(guān)系���,也有一定的創(chuàng)作實踐和代表畫家����。關(guān)于“雅俗”是否可以“共賞”的問題����,評論界至今仍有不同觀點,見仁見智��,筆者不做贅述�����,提出來僅供審美實踐參考。

4.“君學”與“民學”

?近代畫家黃賓虹在《國畫之民學》文章中首次提出“君學”與“民學”的審美概念�����,這是黃賓虹在上海美術(shù)茶會上的講詞(載于 1948 年《民報》副刊《藝風》(第 33 期)����,認為中國繪畫史就是“君學”與“民學”的演變發(fā)展史。黃賓虹觀點的實質(zhì)認為:“君學重在外表����,在于迎合人�����,民學重在精神�����,在于發(fā)揮自己�����。所以�,君學的美術(shù)�,只講外表整齊好看���,民學則在骨子里求精神的美�,涵而不露��,才有深長意味�����?!彼褌鹘y(tǒng)中國畫用“宮廷院體派”代表君學,認為君學為宗廟朝廷服務(wù)�;把“民間士人派”代表民學,認為民學代表中華民族傳統(tǒng)精神����。他認為民學更能發(fā)揮繪畫技能,比較推崇民學��,認為這是表達感悟的理想途徑���。由于他的藝術(shù)理論和繪畫實踐包含了豐富的文化內(nèi)涵和傳統(tǒng)意識��,因此黃賓虹的觀點在一定時期代表一種審美標準方面的學術(shù)思考�,愚以為這個概念對近代繪畫理論和評鑒標準的界定范圍和路徑有所拓展,作為傳統(tǒng)畫論評鑒的新論述���,有積極意義��,但亦有其時空局限性��。

在青海玉樹勒巴溝寫生

三���、傳統(tǒng)中國畫的評鑒標準

隨著審美理論的不斷成熟,中國畫評鑒標準也逐漸形成體系�,從傳統(tǒng)畫論經(jīng)典文獻中提出的評價標準主要有以下方面:

1、 按照“神”“妙”“能”“逸”四品分品立格的評價標準

中國古代書畫分品立格的傳統(tǒng)�����,一般認為是唐代張懷瓘在《畫品斷》中首先提出以三品評畫形成體系��,也叫“傳神論”的標準��,他把繪畫作品分為“神”“妙”“能”三品�����,每一品又分為上���、中�、下三等�,以此分品立格區(qū)分作品高下。由于《畫品斷》失傳 , 朱景玄在《唐朝名畫錄》中有簡言記錄 , 并無實考�,但他將書畫品鑒定格為“神”“妙”“能”三品表為上中下三等,既有技法要求�����,亦有審美向度�����,實際為書畫分格標準立了規(guī)矩��,至此有了真正的批評標準�����。

三品之外“逸”的論述��,出現(xiàn)在古代畫論《唐代名畫錄》中��,認為繪畫的三品之外是逸品,逸品定義為一種將自由而無所拘束的心態(tài)抒發(fā)歸宿于創(chuàng)作的作品�,稱作者“性多疏野,創(chuàng)作不拘常法”�����,超越既有程式和畫理�����,率性而為��。這是朱景玄在承繼張懷瓘的三品評畫模式基礎(chǔ)上提出的��,認為“其格外有不拘常法�����,又有逸品���,以表優(yōu)劣也”,將表現(xiàn)胸中之逸氣的逸品補充進品�,至此就有 “神”“妙”“能”“逸”四品之說。

“逸”格的提出把個性抒發(fā)納入審美標準的評價體系��,使國畫評價體系更豐富。若以現(xiàn)代的視角觀之�����,我認為體現(xiàn)的還是創(chuàng)新和寫意精神��,人們對國畫的創(chuàng)新和寫意如此推崇�����,應(yīng)該說當時畫論及批評標準發(fā)展其實已相當成熟����。

在“神”“妙”“能”“逸”四品立格中,“神”品為最高��,“妙”品為其次���,將“形神兼?zhèn)洹钡淖髌妨樯掀?����,從精確地描繪形象的基礎(chǔ)上達到生動傳神 , 能使二者統(tǒng)一于藝術(shù)創(chuàng)作中稱為妙品�。相關(guān)的論述在東晉顧愷之的《魏晉勝流畫贊》中已經(jīng)出現(xiàn)����,如“遷想妙得”等表述 ,“妙”品更多展現(xiàn)的是經(jīng)營和思慮��,使理性光芒的形象化展現(xiàn)達到一定高度��。從繪畫評價理論的發(fā)展中看���,注重個性的張揚,注重聯(lián)想和思想情感的抒發(fā)����,成就了創(chuàng)作寫意中國畫的方向,也成為當今中國畫區(qū)別于西畫的重要特征��?!澳堋逼返拿枋龈囿w現(xiàn)的是中國傳統(tǒng)畫論中 “似”與“真”的關(guān)系。在國畫品鑒的理論中����,對于“能”品的描述也有很多, 但主要從“似與真”和“技與道”的關(guān)系出發(fā)��,涉及的范疇就是從技法的角度來品評作品���,在古人畫論著作中�����,有眾多此類的描述���,“能”品更多是一種作品技能形式上的定位,顯然與“神”“妙”有所差別�����。

四品立格標準自唐以來表述為“神���、妙���、能、逸”四品����,后期又表述為“神、妙����、逸、能”�,宋代則表述為“逸���、神、妙�、能”,不同的時代�����,對于畫品至高境界的描述有所差別����,因而評介標準的核心也隨時代變遷不斷豐富和發(fā)展。

2. 按照“六法論”的核心內(nèi)涵分品立格的評價標準

?南齊謝赫在《古畫品錄》中首次提出“六法論”的評鑒標準�,也稱“氣韻生動”說的標準,把“氣韻生動��、骨法用筆���、應(yīng)物象形����、隨類賦彩�����、經(jīng)營位置、傳移摹寫”六要素概括為中國畫的審美法則���,使審美理論不斷豐富與發(fā)展。各種審 美概念的出現(xiàn)����,使中國畫的評鑒標準越來越成熟?��!傲ㄕ摗钡膶徝览碚摮霈F(xiàn)后中國畫審美標準的完整體系基本形成�����,此后唐代張彥遠在《歷代名畫記·論畫六法》中延續(xù)六法論的觀點���,五代時荊浩的畫論《筆法記》中,提出繪景“六要”�,較謝赫的“六法論”有所拓展。謝赫主要從人物畫的角度出發(fā)��,而荊浩則從山水畫的角度提出從“氣���、韻�����、景���、思�、筆���、墨”六元素來評鑒中國山水畫創(chuàng)作的審美法則���,荊浩以摹寫山中古松,締造水暈?zāi)乱婇L���,被后世尊為北派山水鼻祖�。此后以山水畫審美為主的畫論文獻不斷出現(xiàn)�����,北宋畫家郭若虛《圖畫見聞志·論用筆得失》����,郭熙和郭思的《林泉高致·山水訓》, 韓拙的《山水純?nèi)?����,清代方薰的《山靜居畫論》���,等等,衍生出各種畫論學說�,但其評鑒標準核心思想均沿襲古人評鑒體系而來����,并無突破。此后這個審美標準影響了中國繪畫整個發(fā)展歷史�����,作為中國畫評鑒的經(jīng)典文獻���,跨越上千年��,一脈相承�,逐漸形成中國傳統(tǒng)畫論體系和中國繪畫的審美標準��。

在白俄羅斯交流

四�、中國畫批評標準中的文化精神

? 在中國傳統(tǒng)藝術(shù)的發(fā)展中,文化一直是中國畫藝術(shù)精神的重要根脈,不同期均有域外文化的交融與碰撞�����,在近代以中國畫為代表的東方繪畫體系和以油畫為代表的西方繪畫體系逐漸形成�����。相對于西畫而言���,除了材料����、技法�����、表現(xiàn)形式�����、題材內(nèi)容等差異之外����,中國畫最大的不同就在于其更強調(diào)繪畫中所蘊含的文化價值和文化精神��。西畫焦點透視直觀且感性�����,中國畫散點透視注重意境和內(nèi)涵���;西畫的審美偏重畫面的表現(xiàn)力和沖擊力,而中國畫審美注重畫格與人格�����,更強調(diào)精神內(nèi)涵和文化積淀的結(jié)合�����,對中國畫家而言讀書做人是必由之道�,當“腹有詩書”時�����,畫中自會流露文化氣息���,畫品與藝品通過文化滋潤傳遞的是修養(yǎng)�����、人格���,借助作品載體表達意境�����、格調(diào)�����、氣韻���,傳遞思想。因此�����,中國畫追求抒情達意和品德流露���,畫面語言只是媒介���,傳世經(jīng)典的中國畫作品都是畫家思想境界�����、個性追求�����、人格表達的重要手段��,古人稱“畫如其人”亦喻畫格與人格不可分割��。因此離開文化學這一基本標準去就畫論畫顯然會失去準繩��,亦毫無意義��,以古鑒今���,當有所啟迪��。

在韓國釜山交流

五���、當代中國畫作品評鑒的途徑

1. 中國畫作品的價值判斷

?中國畫作品的藝術(shù)價值與商品價值的關(guān)系����,是當今影響大眾評價標準的重要 因素,也是影響收藏價值的決定因素��,作品的藝術(shù)水平與收藏價值是否等同�,有時會左右大眾的思維,有時會陷入以商品價值衡量藝術(shù)價值的誤區(qū)�。 客觀地說,繪畫作品首先是藝術(shù)品�,體現(xiàn)的是審美價值和藝術(shù)屬性,在進入 藝術(shù)商品流通領(lǐng)域后���,又賦予其商品屬性���,而商品屬性的最大杠桿就是供求關(guān)系, 基于收藏需求�����,作品的收藏數(shù)量決定了其價值的高低��。這樣理解��,似乎當下的價值判斷與藝術(shù)水平關(guān)系不大��,但隨著時間的推移�,大眾藝術(shù)審美不斷提高�����,藝術(shù)性越高的作品無疑會日益受到追捧�����,其價值會愈高�。同時�����,經(jīng)濟發(fā)展使得原來被低估的藝術(shù)品價值會逐漸歸位���,而一些藝術(shù)價值較低的作品會被淘汰����,這就是為什么有些真正高水平的藝術(shù)品會隨著時間推移其價值不斷升值的原因所在�。

2. 中國畫作品的技法難度判斷

中國畫的技法主要有工筆、寫意和兼工帶寫三種�,從色彩表現(xiàn)方法上分為水墨��、重彩�、淺絳���、青綠、金碧�、白描等,表現(xiàn)內(nèi)容有人物�、山水、花鳥三大類�����。 當代的中國畫創(chuàng)作在借鑒吸收中西文化的元素后���,對技法的難度要求越來越高�����, 尤其面對藝術(shù)審美不斷提高的大眾��,技法的難度是衡量一個畫家作品高下的重要因素���,對價值判斷有清醒的認識后,困擾普通收藏者的首要問題�����,就是面對不同的中國畫作品,如何品鑒和選擇�,那么最直觀的感覺就是通過高難度技法營構(gòu)和制作的畫面感,沒有熟練的筆墨技巧和語言��,很難完成一幅完美的作品����,筆者認 為,中國畫作品從創(chuàng)作者的情感狀態(tài)與綜合修養(yǎng)積累出發(fā)��,選擇適合的題材內(nèi)容�、表現(xiàn)形式,運用恰當?shù)募挤ㄅc筆墨語言營構(gòu)畫面���,因而技法的難度是作品高下的第一直觀標準�。

3. 中國畫作品的創(chuàng)新維度判斷

創(chuàng)新的力度也是品鑒國畫作品的重要路徑�����。國畫作品的生命在于創(chuàng)新�����,無論從筆墨語言上�、表現(xiàn)形式上還是題材內(nèi)容上,如何不落俗套����,創(chuàng)作出有新意有創(chuàng) 造性的作品也是我們面對不同作品評鑒的重要參照系,對于普通大眾來講�����,面對一幅作品�����,首先從技法難易程度入手�,然后要體會作品的與眾不同,其實就是創(chuàng)新思維程度��,發(fā)展和創(chuàng)新代表著中國畫的未來��,因此筆墨創(chuàng)新�、技法創(chuàng)新、材料創(chuàng)新�����、題材創(chuàng)新、內(nèi)容創(chuàng)新等就成了畫家創(chuàng)作的價值追求��,新時代面對中西文化藝術(shù)的交融和碰撞���,畫家有了更多創(chuàng)新的空間和可能�����,因此創(chuàng)新的維度是中國畫評價標準的又一重要元素���。

4. 中國畫作品立意高度判斷

中國畫不同于其他畫種的重要特征就是其寫意性,寫意是中國畫美學思想的重要元素 , 傳神和寫意的概念貫穿中國畫理論發(fā)展的歷史����。 傳神嚴格說是一種再現(xiàn) , 是描繪客觀物象的一個高境界傳達 ; 寫意則是一種表現(xiàn) , 它更強調(diào)個人意趣和思想的自由抒發(fā)?��!皩懸狻迸c“造境”是中國畫創(chuàng)作中重要的思想源泉��,與筆墨等技法相結(jié)合��,構(gòu)成國畫的基本要素�,體現(xiàn)著中國畫外在的形式美感和內(nèi)在的寫意精神����。鄭板橋“從眼中之竹��、到胸中之竹���、再到手中之竹”的論斷精彩地反映出 “外師造化�����,中得心源”的創(chuàng)作思想�,這對于追溯作者創(chuàng)作的初始情感特征具有重要品鑒價值,而無疑也是寫意性的理論體現(xiàn)���。

中國畫作品一定是畫家的情感表達���,因此對于主題性、藝術(shù)性和思想性的要求��,是超乎畫面直觀感覺的�。不同畫家有不同的筆墨語言和表現(xiàn)形式,而情感濃厚意境高遠的作品其時代特征和感染力更強�����,加上中國畫在意境表達上詩書畫印 綜合呈現(xiàn)的特殊形式,更能引起觀者的共鳴�����。因此意境高遠�����,構(gòu)思巧妙�����,具有沖擊力的作品����,對于一個畫家來說也是不可多得的。理論的觀照是畫家創(chuàng)作的航標燈����,美學理論和綜合修養(yǎng)深度是畫家作品意境高度的源頭活水,所謂功夫在畫外就是這個道理����,這也是由“匠”成為“家”的重要一環(huán)。因而中國畫的言志�����、抒情、達意等皆需要深厚的審美理論積淀作支撐��,否則就會如瞎子摸象����,走不長遠,只能淪為用表面形式做文章的膚淺的水墨技法游戲��,而停留在技法層面的摸索只能是表面形式的變化�����,不會從根本上提高畫家的創(chuàng)作水平���。因此主旨意境的高度是作品品鑒的核心要素,然后探尋畫格與人格背景�,從文化學的范疇審視畫家在作品中展現(xiàn)的美學狀態(tài),如此既有學術(shù)標準亦有文化標準的度量����,評鑒才不會走偏。

綜上所述�,愚以為以中國畫作品技法的難度�����、創(chuàng)新的力度��、意境的高度三個因素為標準�����,結(jié)合畫家文化積淀�����、綜合修養(yǎng)�����、審美水平等作尺度來品評��,是當今中國畫批評標準的又一參照系�,結(jié)合諸多古今品評與鑒賞的門徑�,羅列出來分享給愛好者,一家之言未免偏頗���,希望有所裨益�����,贅述謹此共勉����。

省社科院書畫藝術(shù)中心頒發(fā)研究員聘書

藝術(shù)簡歷:

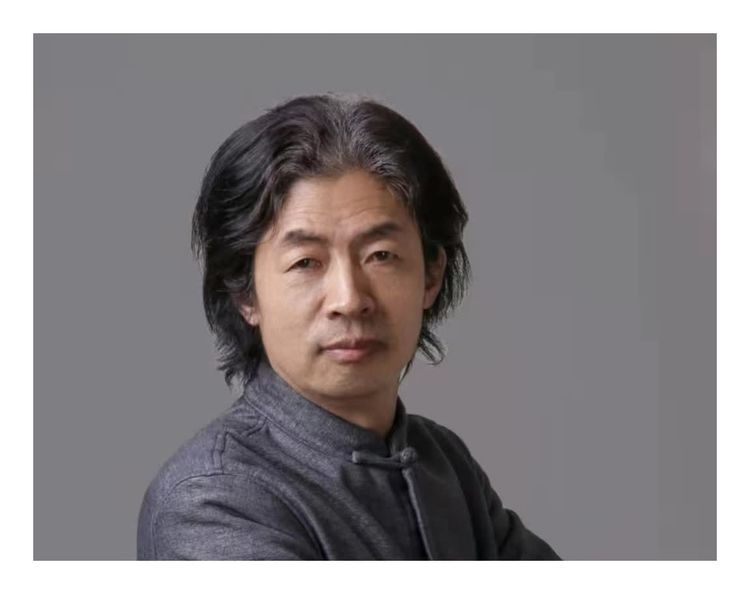

陜西省社會科學院書畫藝術(shù)中心特聘研究員一一張健

張健,男�,1967年8月生,西安美術(shù)學院國畫專業(yè)畢業(yè)���,大學學歷��,中共黨員,研究館員職稱��,現(xiàn)任西安市灞橋區(qū)文聯(lián)副主席����,區(qū)圖書館館長,為中國文藝志愿者協(xié)會會員�����,陜西省美術(shù)家協(xié)會理事�����,西安市美術(shù)家協(xié)會副主席,西安市有突出貢獻專家。

為西安市第十一���、十二����、十三次黨代會代表���,陜西省第四����、五次美代會代表��,西安市第五�����、六次文代會代表��,陜西人文千年重大歷史題材美術(shù)創(chuàng)作工程提名畫家��,西安市文聯(lián)優(yōu)秀中青年簽約畫家,西安百年主題創(chuàng)作工程入選畫家�,省市建黨百年主題創(chuàng)作入選畫家。

先后獲得“西安市文學藝術(shù)創(chuàng)作獎”��、2017歐亞國際論壇組委會國際藝術(shù)節(jié)授予“國際文化藝術(shù)交流杰出藝術(shù)家”獎�����、西安市優(yōu)秀共產(chǎn)黨員等市級以上嘉獎8次���。國畫作品獲省級以上獎9次���,獲得國際提名展8次,獲提名參加國際美術(shù)交流活動6次�����,組織和參與組織國內(nèi)外美術(shù)交流活動7次��,晉京展5次�����,發(fā)表專業(yè)論文8篇��,論文獲獎2篇����。出版?zhèn)€人專輯2冊。國畫作品8幅獲陜西省美術(shù)博物館���、陜西省圖書館��、韓國慶州藝術(shù)殿堂等國家機構(gòu)和國際機構(gòu)收藏���。

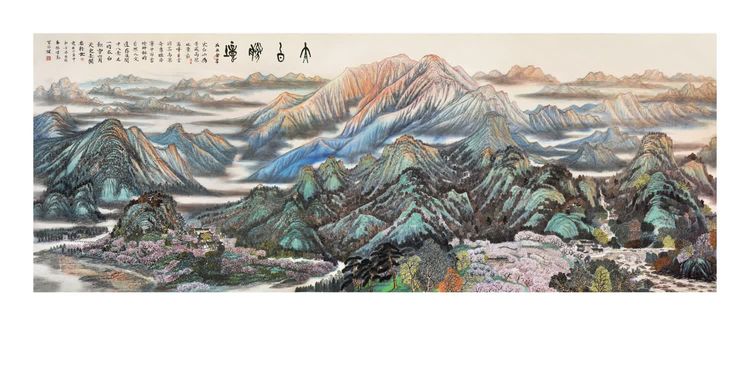

作品欣賞:

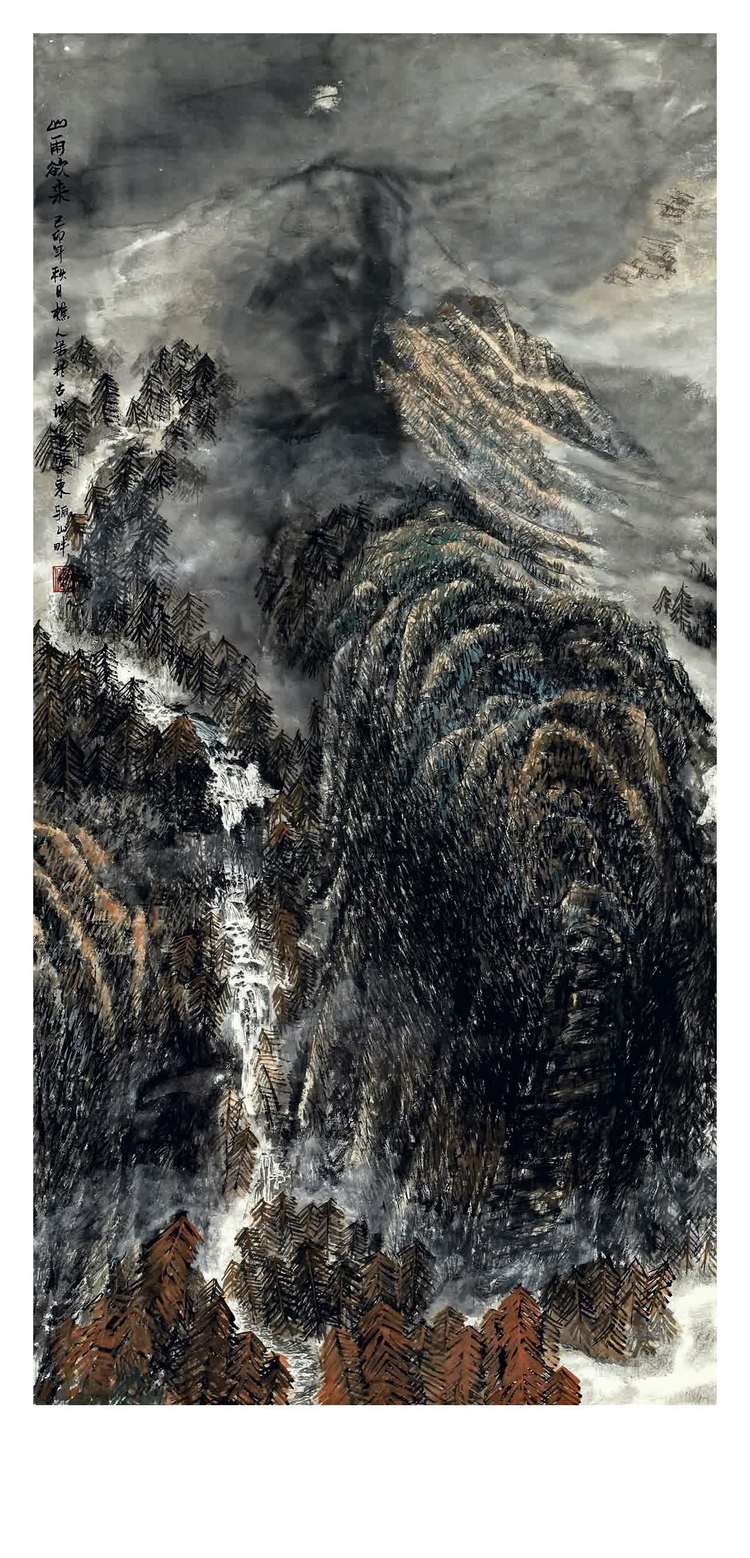

山雨欲來

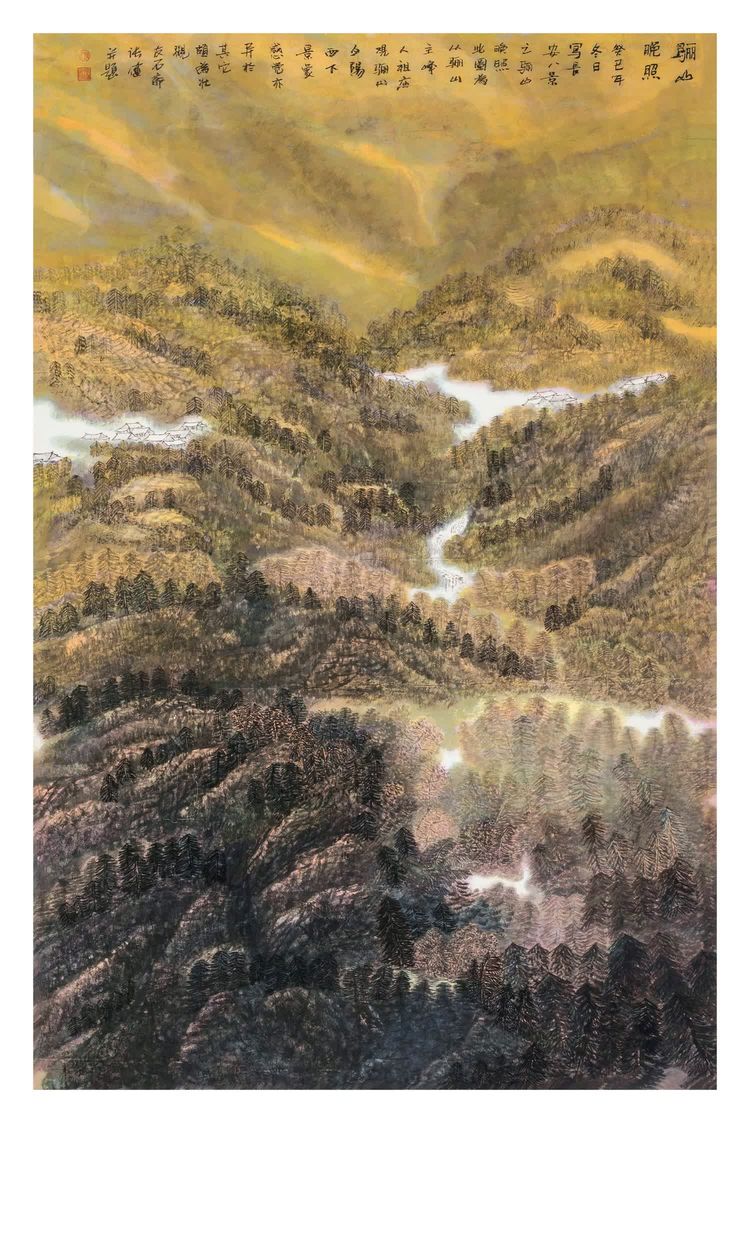

驪山晚照

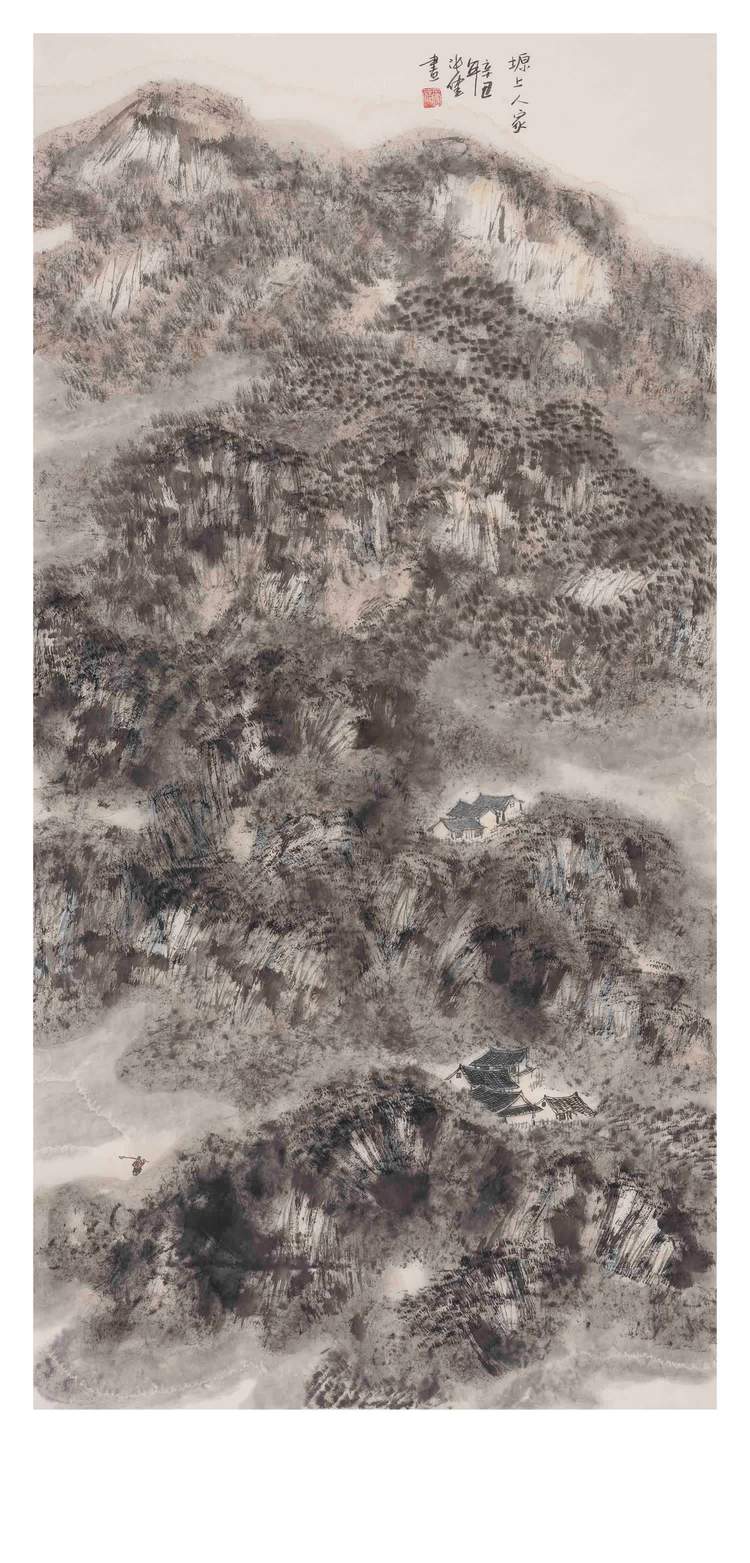

塬村人家

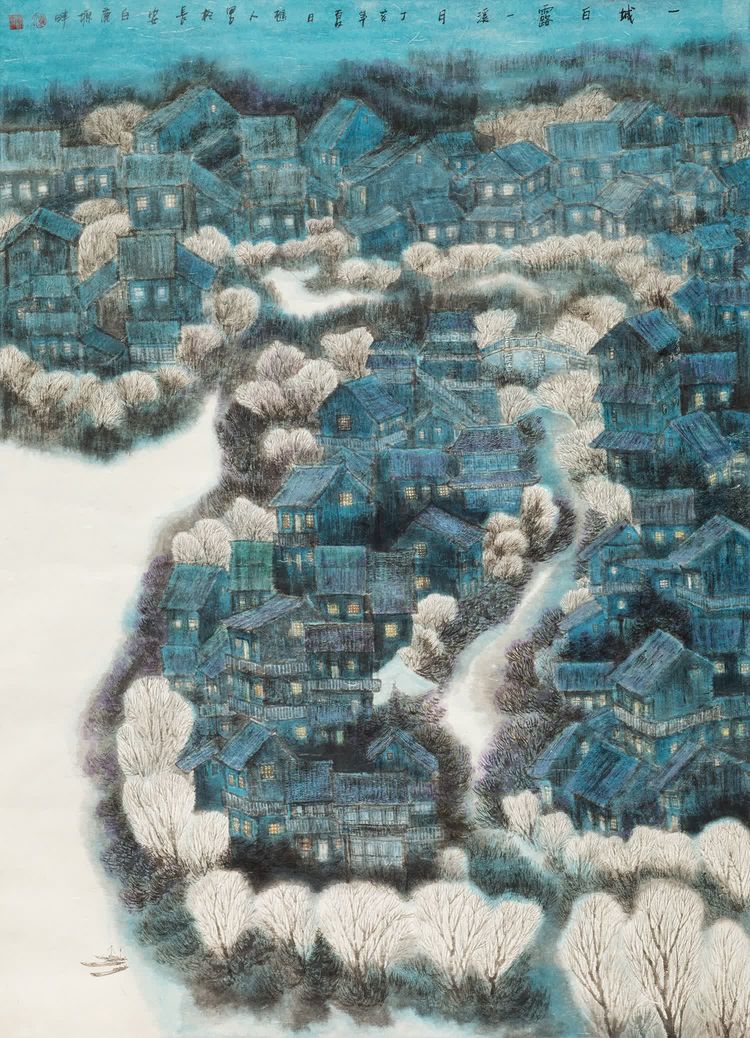

一城白露一溪月

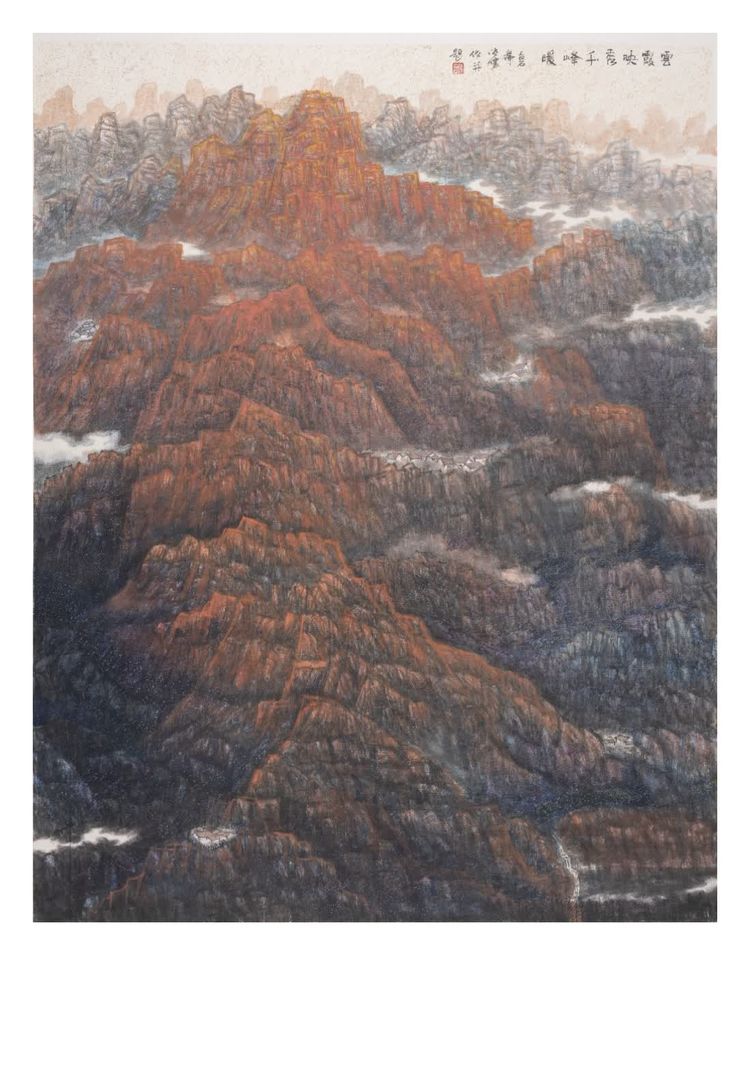

云霞映秀千峰暖

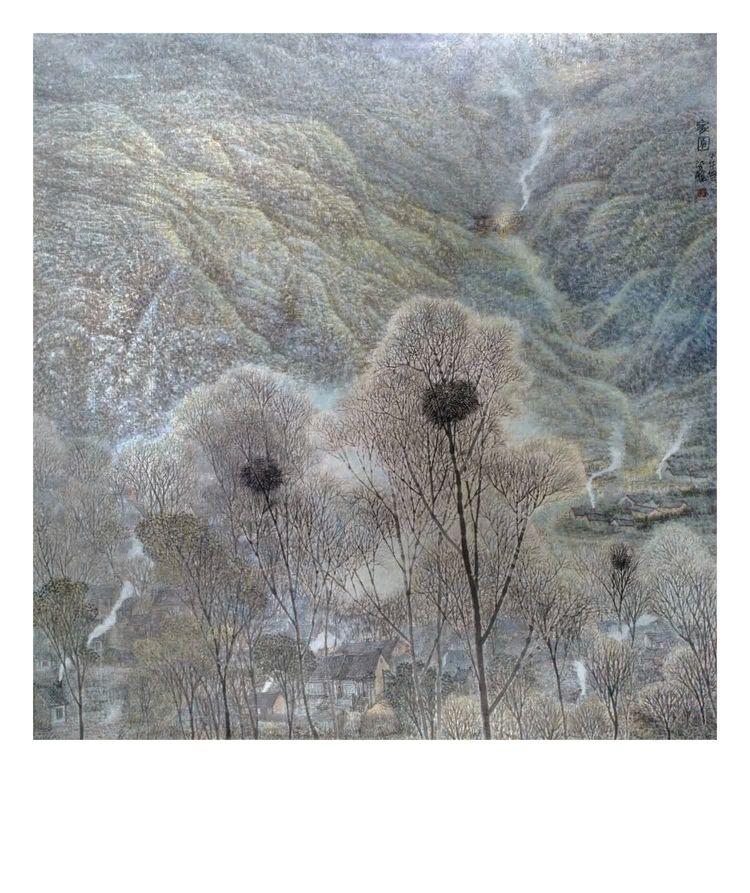

家園

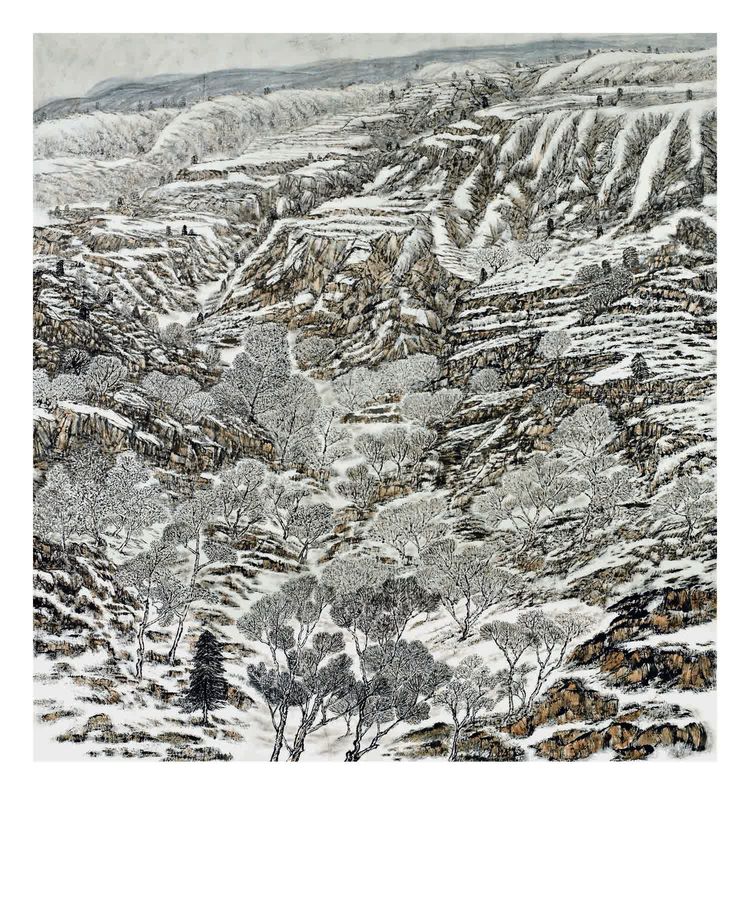

白鹿塬冬

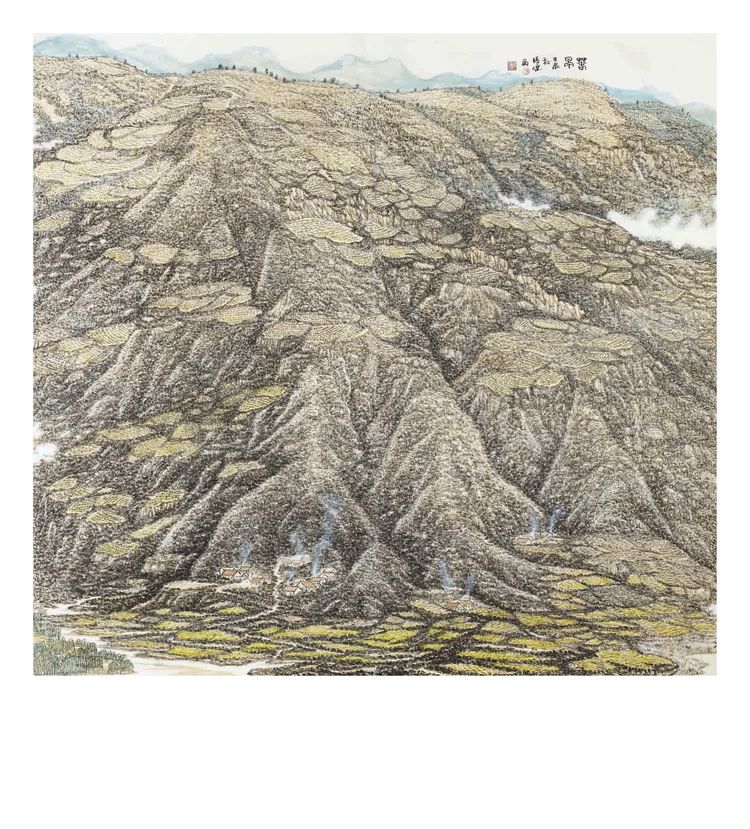

春早

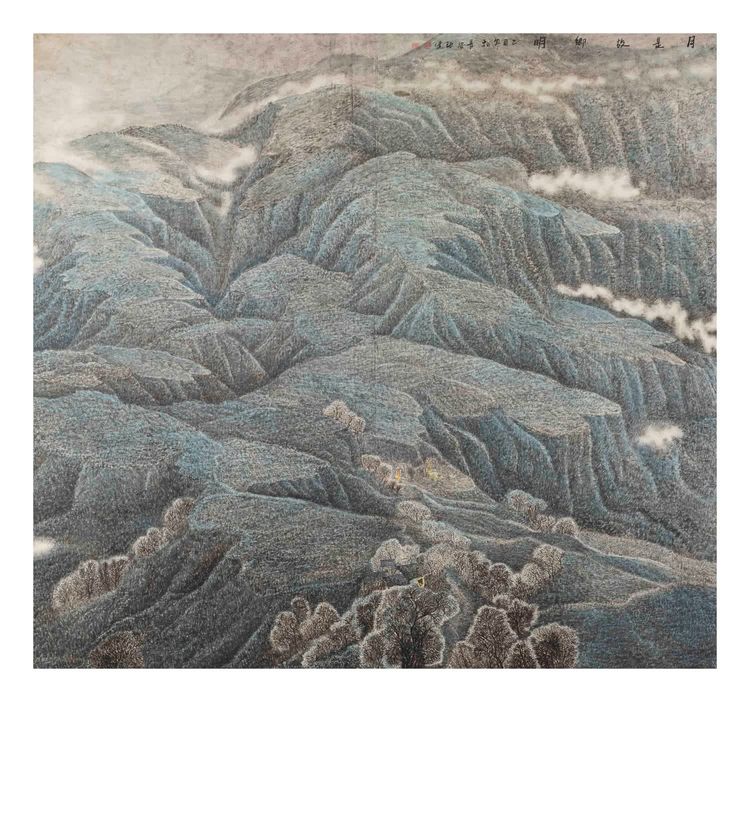

月是故鄉(xiāng)明

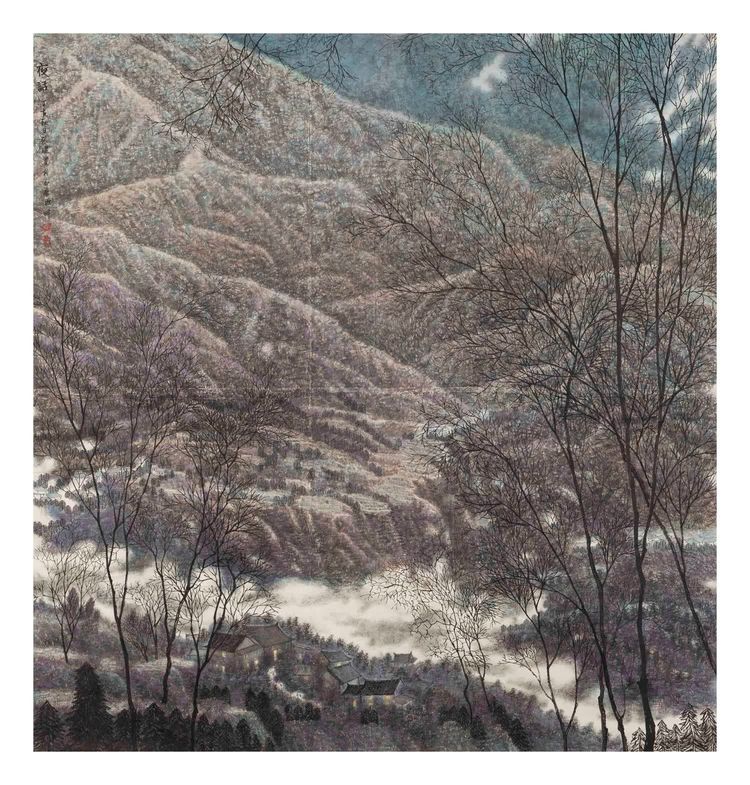

夜話

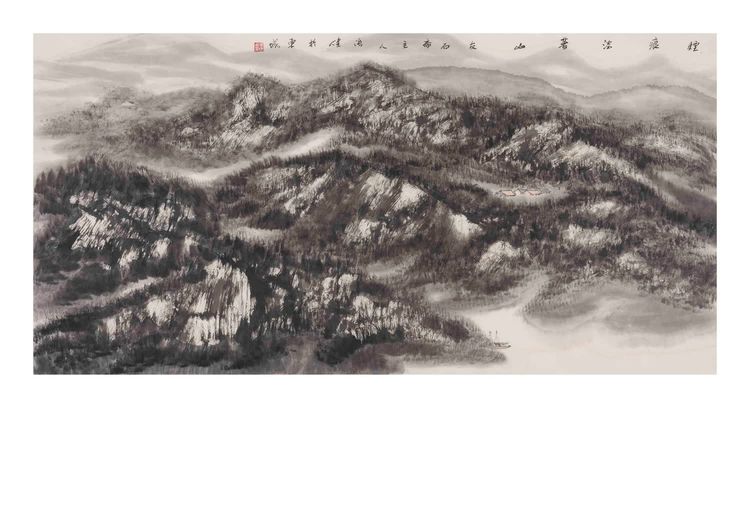

煙痕淡著山

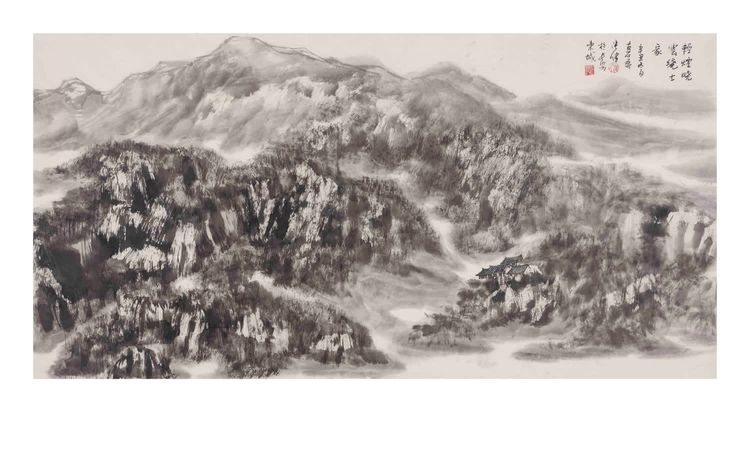

輕煙曉云繞土家

太白勝境

.

.

(責任編輯 姜丹)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報窗口

不良信息舉報窗口