陜北黃土高原題材中國山水畫的審美思想

文/田莉

【摘要】20世紀30年代�,由于陜北成為當時抗戰(zhàn)的北方重鎮(zhèn),黃士高原題材才開始被藝術家們關注�����。黃土高原的自然地貌決定了獨特的山水畫表現(xiàn)形式��,豐富我國山水畫的傳統(tǒng)是表現(xiàn)形式����。黃土高原有地平如鏡面的黃土塬面,綿延數(shù)百米的長梁�����,蒙古包狀狀的黃土峁,和丘陵�����,溝壑����、及微型地貌黃土橋,黃土柱等�����,形態(tài)豐富�、變化萬千,這些形式各樣的地貌共同勾勒出了溝壑縱橫�����,丘陵起伏����,無邊無際的遼闊����、壯美的黃土高原���。整體性的突出了黃土高原的粗曠、雄強��、壯美的恢宏氣勢��,同時又隱含著一種原始的自然和原始的野味�。黃河流經(jīng)黃土高原,莽莽撞撞上跌下竄地奔騰其間�����,形成了萬里黃河一壺收的壺口瀑布�。山峁與曲流的完美結合,表現(xiàn)出黃土高原地理獨特豪邁與不畏����,坦蕩與無私的獨特美學思想。本文旨在通過淺析黃土高原的地貌特征對山水畫創(chuàng)作的創(chuàng)新啟示�,來解讀中國山水畫對陜北黃土高原的審美思想。

?【關鍵詞】:陜北�;黃土高原;山水畫����;藝術表達����。

山水畫作為中國傳統(tǒng)繪畫的主流��,有著極為強大的融合性�,超越性,詩性�。山水畫最能代表中國文化精神內涵。以陜北黃土高原為題材的中國山水畫在時代的要求下�,則有了新的審美要求。中國早期山水畫家關于自然美即在于自然本身�����,隋初姚最在其《續(xù)畫品》中�����,首次明確提出山水畫創(chuàng)作要“心師造化”����,“動必依真”等主張����;唐代張璪說:“外師造化�,中得心源”��;五代山水畫大家荊浩在其畫論《筆法記》中主張“度物象而取其真”�����。山水畫根源于自然美的思想�,對后世的影響極大。在這一思想的啟發(fā)和影響下����,歷代山水畫家大都堅持從反映論的角度去理解山水畫藝術與現(xiàn)實的自然山水的關系。陜北黃土高原作為繪畫題材是近代才開始被藝術家大量表現(xiàn)的����。五代到兩宋時期,畫家主要關注名山大川以及江南山巒的描繪��,很少有畫家關注黃土高原題材�����。20世紀30年代����,由于陜北成為當時抗戰(zhàn)的北方重鎮(zhèn)���,黃士高原題材才開始被藝術家們關注。在該題材發(fā)掘的前期藝術創(chuàng)作大部分以人物版畫為主���,建國后逐漸有以長安畫派為主的畫家創(chuàng)作黃土高原為題材的山水畫����。1961年���,西安美協(xié)中國畫研究室習作展在全國巡回展出��,獲得了很大的成功���,在全國取得了深遠的影響。讓全國人民認識到了黃土高原題材創(chuàng)作的可行性���,引起了全國山水畫家的關注�。黃土高原的獨特地貌特征和人文風俗以及其革命題材的重要地位成為藝術家眼中的寶庫�����。

一��、自然美

繪畫藝術審美意識其中之一就是回歸自然美���?�;貧w自然美是畫家藝術追求的最高境界���。繪畫上的自然美,是藝術美的歸真反樸���,要求畫家對自己所創(chuàng)造的藝術美以甚深而靈動的意念去重新審視�,讓自己的情思與其所描繪的客觀事物的精神實質完全融合�,使所創(chuàng)造的藝術形象產(chǎn)生形化,從而賦予藝術形象一種既能夠反映畫家思想感情�,又能夠勃發(fā)人們觀賞思維的氣韻。然而這種情況“常常帶有個人的主觀性����,如果形成一種主觀作風,成為僵化的�、老一套的習氣,也就成了創(chuàng)新的桎梏���。所以個人的主觀風格�,必須和客觀對象、時代精神相統(tǒng)一�����?!币簿褪钦f藝術形象一旦升華到神韻的境界,她給人的美感就不僅僅是藝術形象本身�,而是燃發(fā)于藝術形象之外的思想性和社會性相統(tǒng)一的精神力量。

二���、形式美

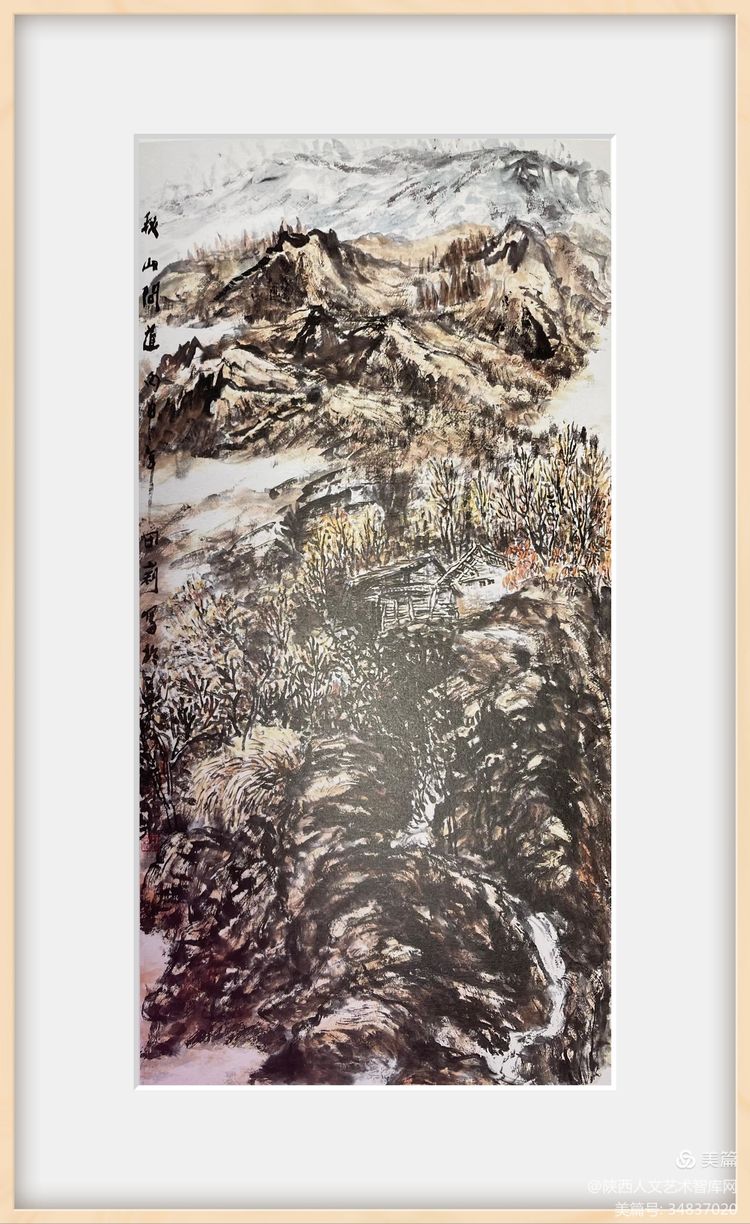

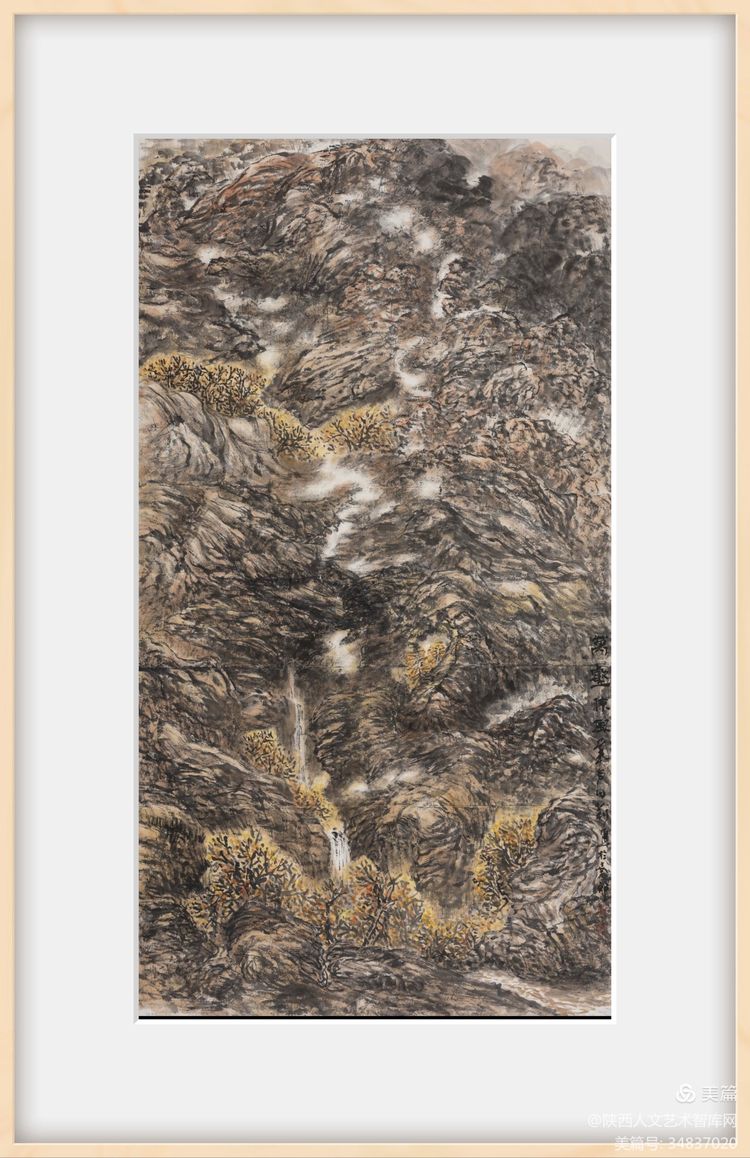

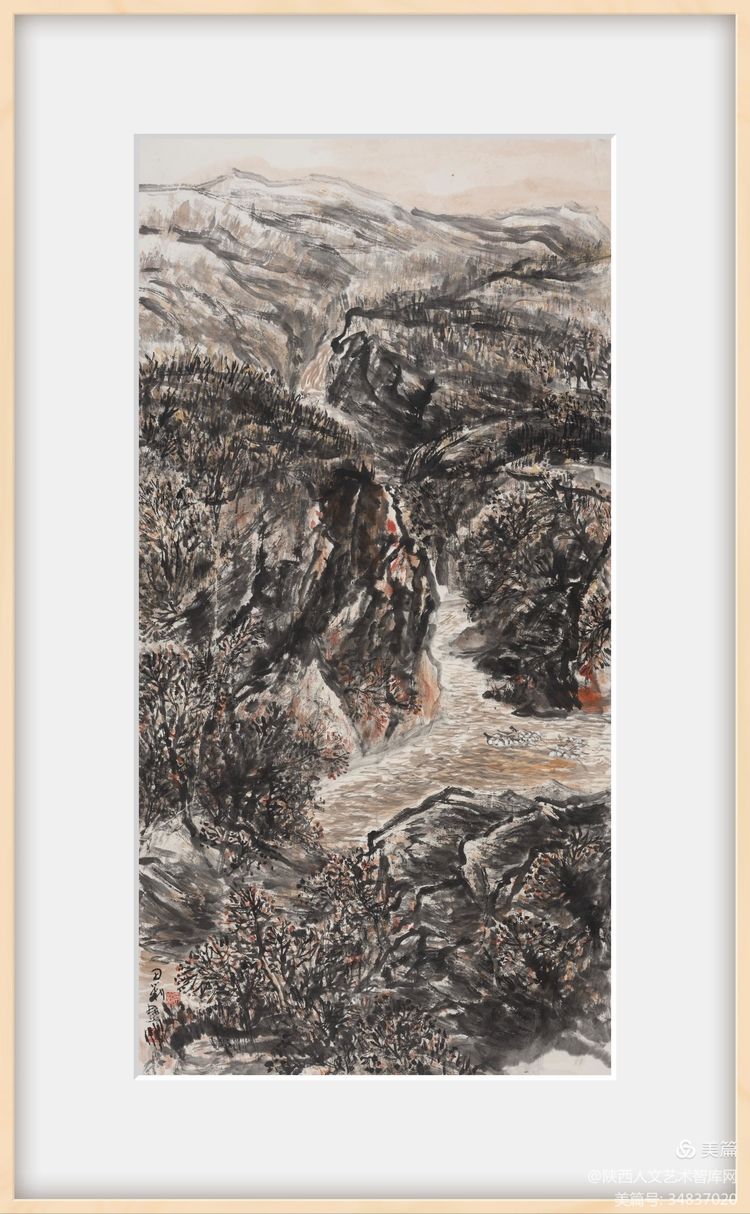

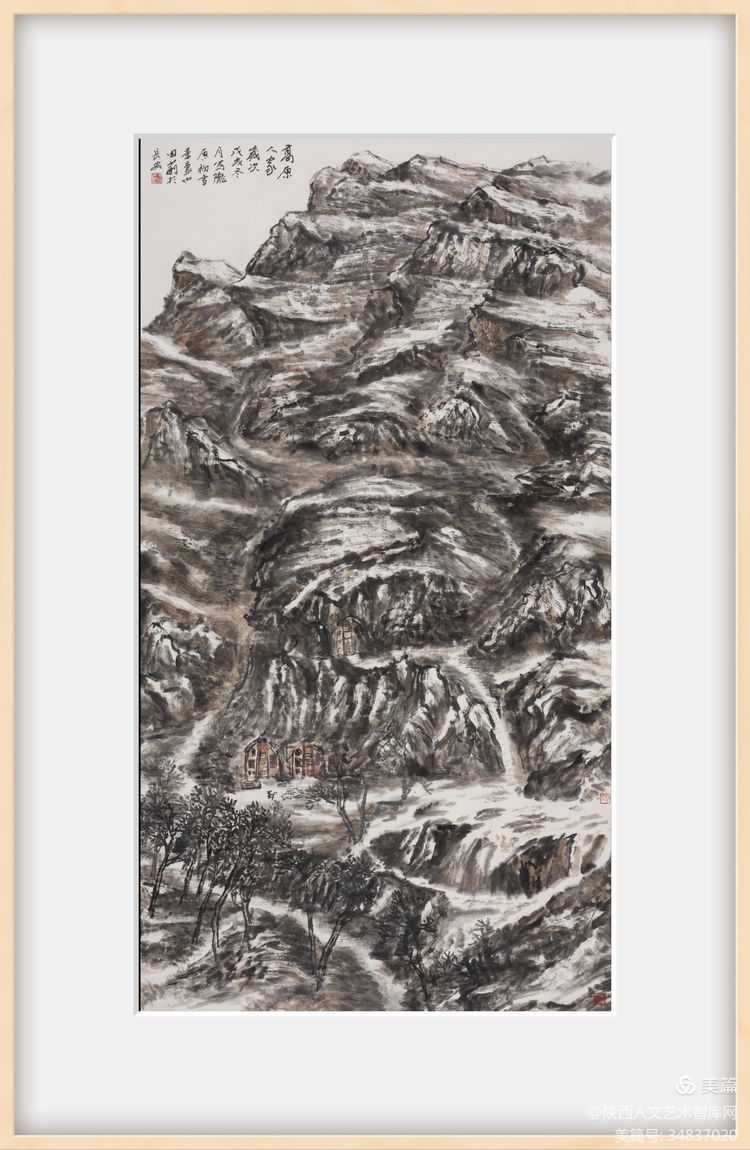

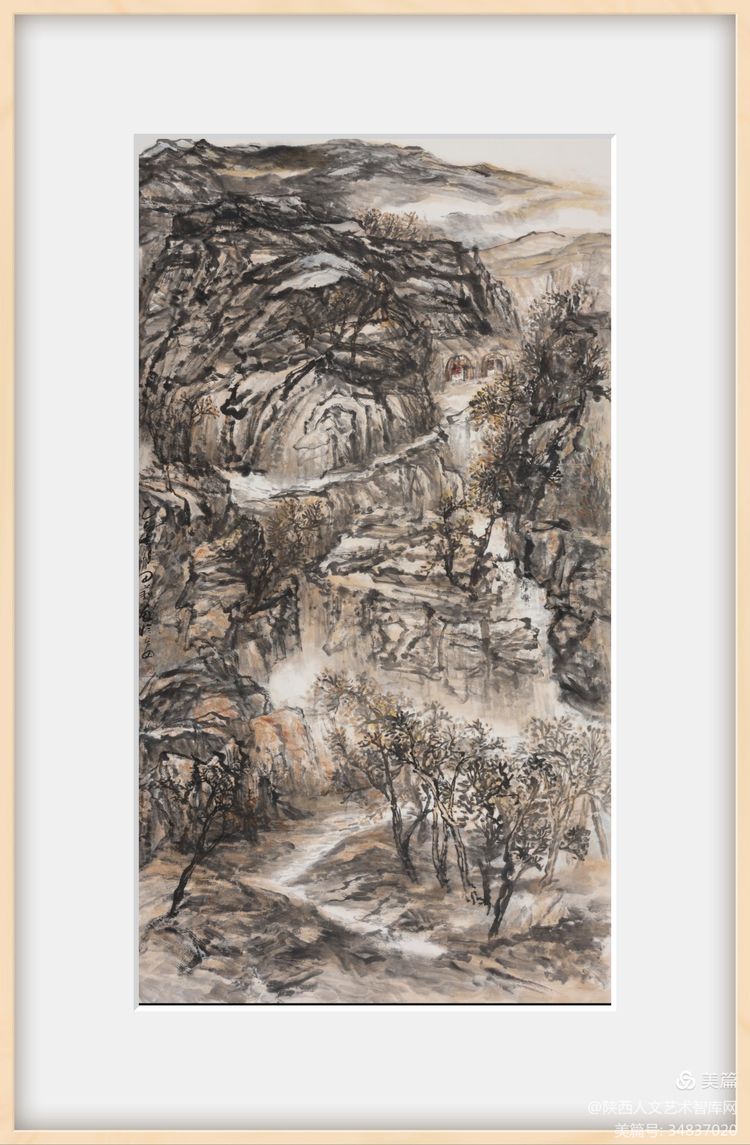

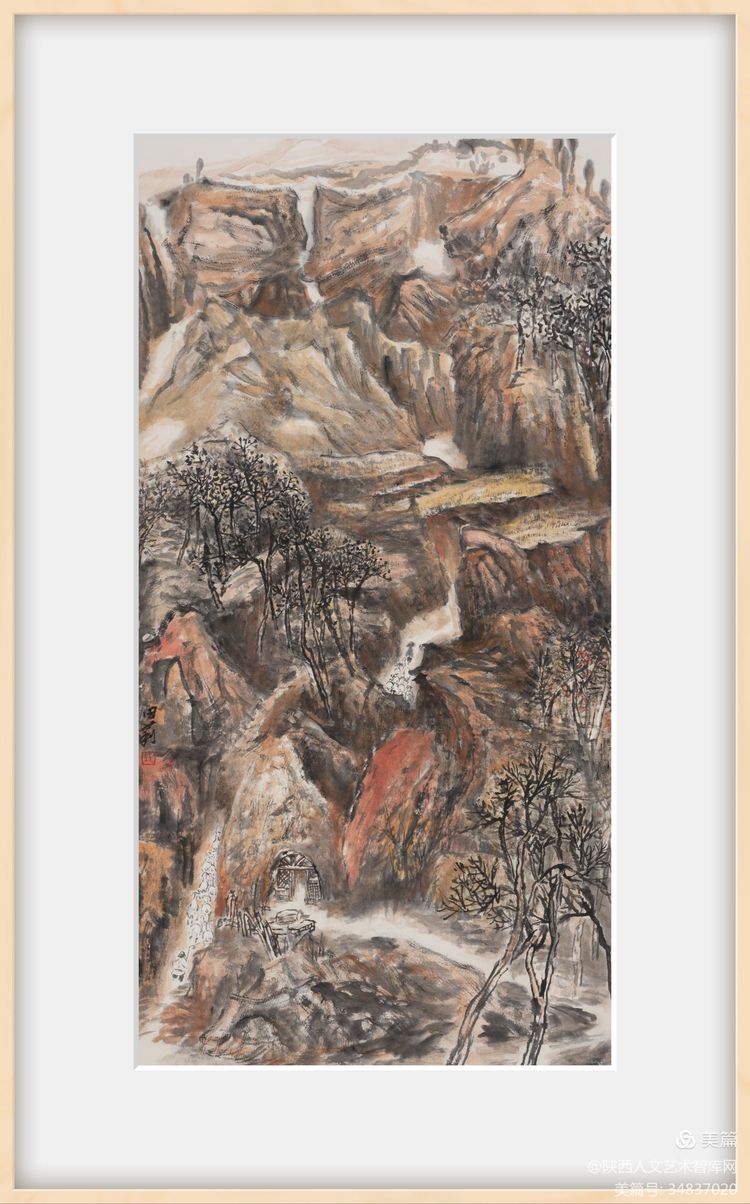

隨著畫家對自然美在認識上的不斷深入和發(fā)展��,表現(xiàn)自然美的山水畫在筆墨技法上也有了相應的變化��。中國山水畫傳統(tǒng)構圖形式有S型����、z型����、C型、三角型��、三疊兩段式構圖等法則。黃土高原地貌獨特����,溝壑縱橫��,錯綜復雜�����。傳統(tǒng)構圖不易表現(xiàn)其開門見山之氣象�。在創(chuàng)作中需考慮在傳統(tǒng)構圖的基礎上開創(chuàng)出新的構圖形式,宜采用平行��,重復等手法方能體現(xiàn)出黃土高原單一中具重復�����,平行中具復雜的獨特地貌���。我的作品《黃土風情》就是通過對黃土高原自然風貌的藝術處理����,在傳統(tǒng)構圖的基礎上進行再思考的一幅山水之作���。作品繪制精心����,娓娓道來,采用自然樸實的筆墨語言描繪粗獷的陜北高原����,賦予其雋永深長的意味。作品從不同視角表現(xiàn)高原�����、溝壑�、黃土、窯洞���、林木等景觀���,三段式構圖分割構成整個作品的層次,近密遠疏���,韻律感強����。把陜北地域特征和生活氣息展示給觀者。近景山石泉樹關系融恰����,遮擋有度,藏露��,曲折��,層次一一而出��,畫意亦隨之而出����。中景的窯洞是作品的靈魂����,具有豐富的趣味,且異常醒目����,成為視覺關注焦點,顯得重點突出�����,主次分明,因而更加引人入勝����,雖沒有人物的出現(xiàn),卻是生生不息的生命力的最有力的表達���,其間透露出更多的是一種生活化的構圖和審美趣味����,使陜北高原風貌在山水畫中具有了更符合其特質的形式美��。

三����、詩性美

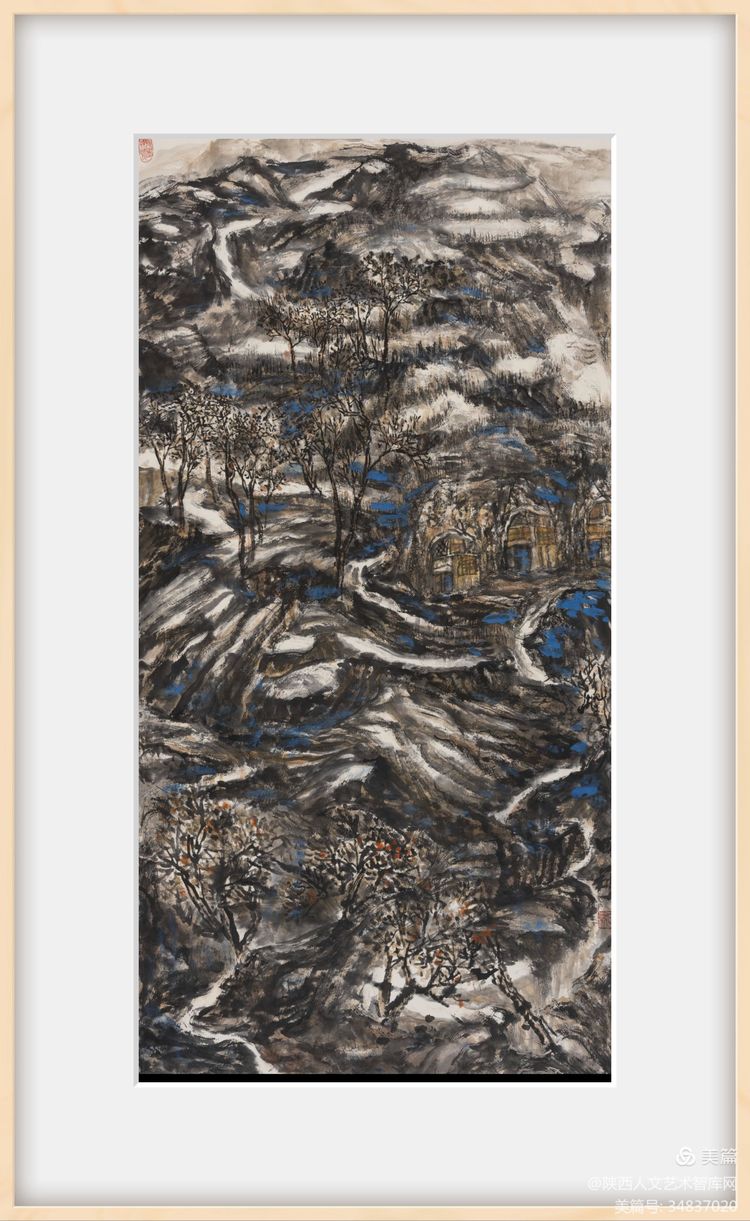

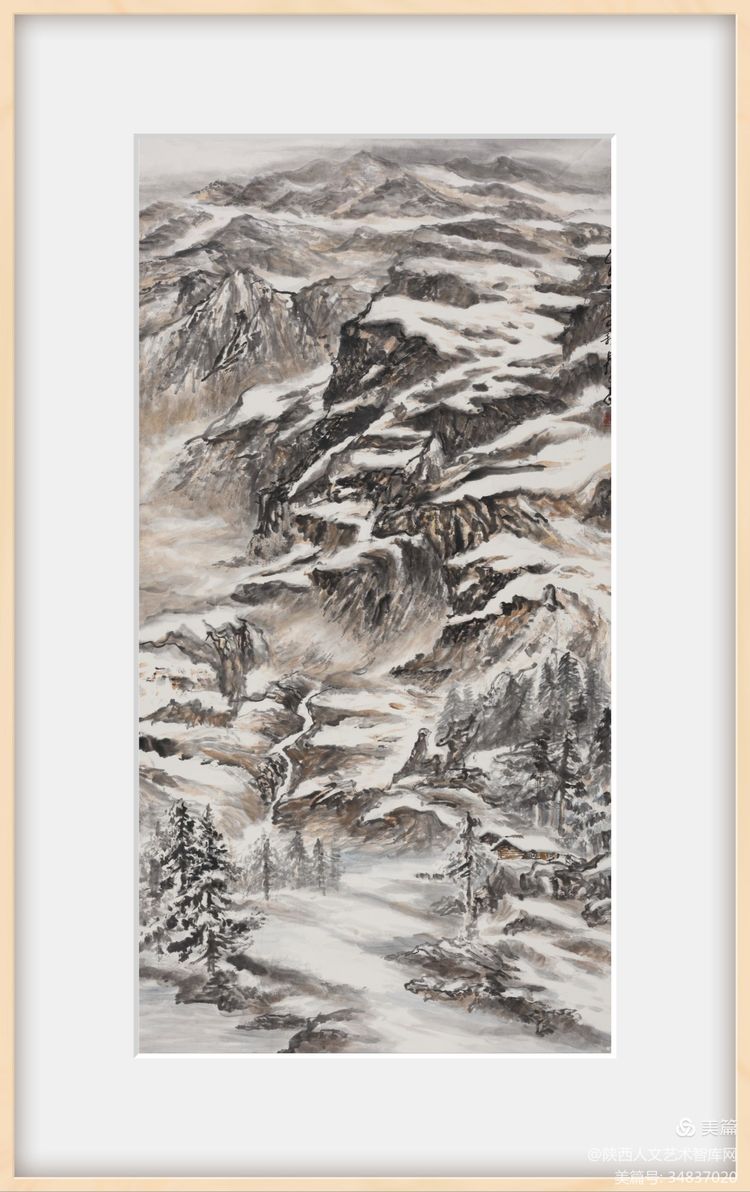

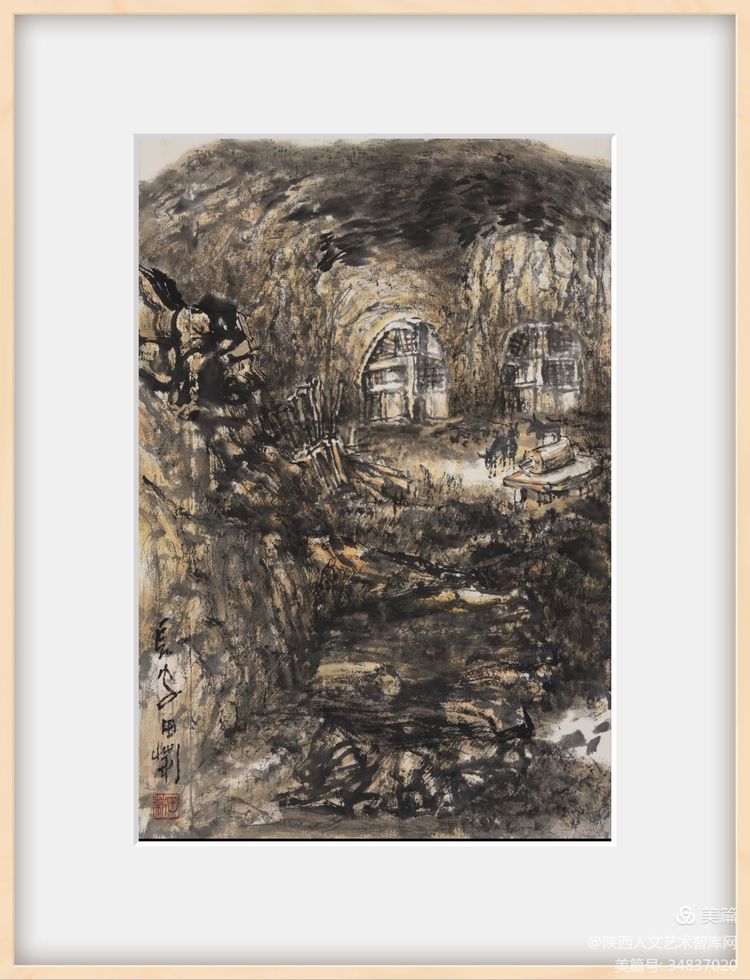

中國的古詩含蓄雋永,字字皆色�����,字字皆墨����,行間字里水風墨韻,山蒼木秀�����,皆現(xiàn)其中,一如中國傳統(tǒng)的水墨畫風����。中國的傳統(tǒng)繪畫蘊含豐富、亦有一種詩意之美���?���!霸娛菬o形畫�,畫是有形詩”����,詩畫相連本是中國畫的一種優(yōu)良傳統(tǒng)。藝術家把詩情貫穿于畫意中�����,使造型藝術與語言藝術相得益彰����,互為補充����,也反映出畫家的心態(tài)和繪畫美學思想��。詩與畫都通過作者主觀的情感和豐富的形象���,集中而概括地反映客觀現(xiàn)實�����。任何藝術作品都是社會生活的客觀因素和藝術家的主觀因素的有機結合��,詩與畫也不例外����。詩與畫都包含著藝術家的主觀情感���,作品的情感性愈濃烈�����,越能感染欣賞者��,就越富有藝術魅力�。詩與畫中凝結著藝術家的各種情結,具有藝術最根本的屬性――關照心靈����。我的作品《陜北初雪》可以說是對陜北這塊土地的一種感情上詩意獨白?�!把┚啊迸c“寒林”是整幅作品的主角����,為了表現(xiàn)兩者在自然山水中的蒼茫靜氣,使其富有詩意�����。以留白和焦墨分別描寫白雪與古木寒林����,體現(xiàn)出雪的潤潔�、林木的蕭瑟,賦予其幽靜嚴凝人物品質��。在窯洞的色調上����,選用黃色色調����,與雪的白相互映襯�,給觀者以溫暖感,使他山不及家山好的調性自然傾瀉而出���。整幅作品墨色華滋�,層次豐富�,把墨云淇水光,上下玻璃天之意境呈現(xiàn)給觀者�。自古畫家皆愛雪,比如王維�����、范寬�����、黃公望等等��,是因為冰雪具堅貞高潔得人格象征���,雪景的靜所展示的并非是一個死寂沉沉的空泛之境,而是通過作品啟示人們嘈雜喧囂的世俗后其實有一個一個靜穆而疏淡的世界可以歸隱��。每個人都可以以“寒林”自喻, 通過其寂靜而素凈的特點以表達自己內心的“靜”, 從而與外在的世俗世界拉開距離��,使人從冷與靜的直觀感受中體味到內在躍動的生命氣息,表達出一種堅定不屈的信念和孤清幽靜的情致����。

結語

當然中國山水畫中的黃土高原還具有其他審美視角,藝術審美的多樣性豐富了藝術作品����,同時也是藝術具備了創(chuàng)新性,而藝術的創(chuàng)作從某種層面來講在于新���,黃土高原之所以能成為山水畫家筆底風景���,就是因為其獨特的地貌和自然風光給了畫家一種新的美學啟示,激發(fā)了畫家在傳統(tǒng)繪畫的基礎上進行深度思考�,用新的方式表現(xiàn)并提高藝術的思想性。即石魯先生所說的從藝術創(chuàng)作上的“新與美”而達到思想上的互動�,心靈上的感動。這是因為“美術的思想性與審美觀是密切聯(lián)系的�。造形藝術的思想�����,必須是通過內容與形式的統(tǒng)一于可視的形象而傳達給觀者。所以內容新而形式不美���,常常使作品平庸無力��,不能打動人心���。當然,美不僅是形式���,而且是內容���。所以美不僅是純粹為欣賞的快感的滿足,而是具有陶冶和教育人的作用���。只畫得逼真并不足為美���,而真正的美感卻給人帶來精神上的高昂?!秉S土高原作為繪畫對象,顯示廣袤�����,悲壯的氣概,表現(xiàn)了人的精神�����,對人的審美起著默化作用��,這里面最根本的問題是畫家的思想性�����。所以����,時代對山水畫家的也提出了新要求,山水畫家不能僅是停留在對自我的修道�����、悟道的層級����,更多的要從人與自然和諧共生的新時代命題去出發(fā)思考,去除人類中心主義�����,重建人與自然和諧與共的境界����。

參考文獻:

①葉堅 石丹陜西人民美術出版社2003年4月第一版

②石丹 中國名畫家全集一一石魯河北教育出版社2003年5月第一版

③陳傳席 中國山水畫史天津人民美術出版社2001年1月第一版

藝術簡歷:

田莉一一陜西省社會科學院書畫藝術中心特聘研究員

田莉, 2005年畢業(yè)于西安美術學院國畫專業(yè),2012年陜西科技大學碩士研究生,2015年北京大學中國畫導師工作室(導師趙振川)?,F(xiàn)為中國美術家協(xié)會會員,中國水墨畫學會理事���,陜西長安畫派藝術研究院研究員���,中國畫創(chuàng)作研究院院聘畫家。

作品欣賞:

秋山問道138cm×69cm

萬壑驚風180cm×97cm

陜北冬雪138cm×69cm

黃河秋日138cm×69cm

冬日高原180cm×97cm

雪域高原180cm×97cm

黃土風情180cm×97cm

原上春牧圖138cm×69cm

塬上農家69cm×46cm

(責任編輯 姜丹)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報窗口

不良信息舉報窗口