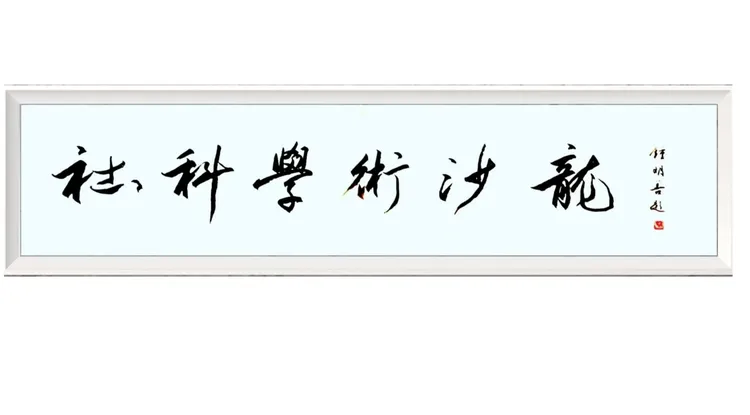

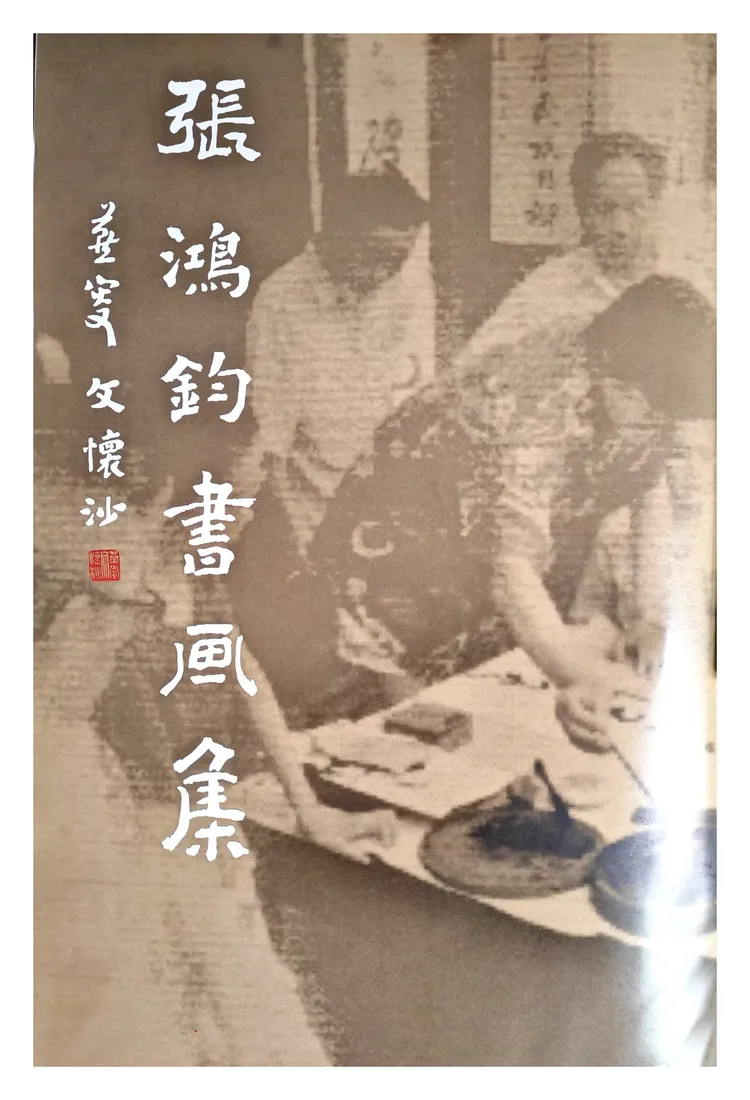

?翰墨緣深 桑梓情長

——記書畫名家張鴻鈞

文/宋彥毅 韋良鴻

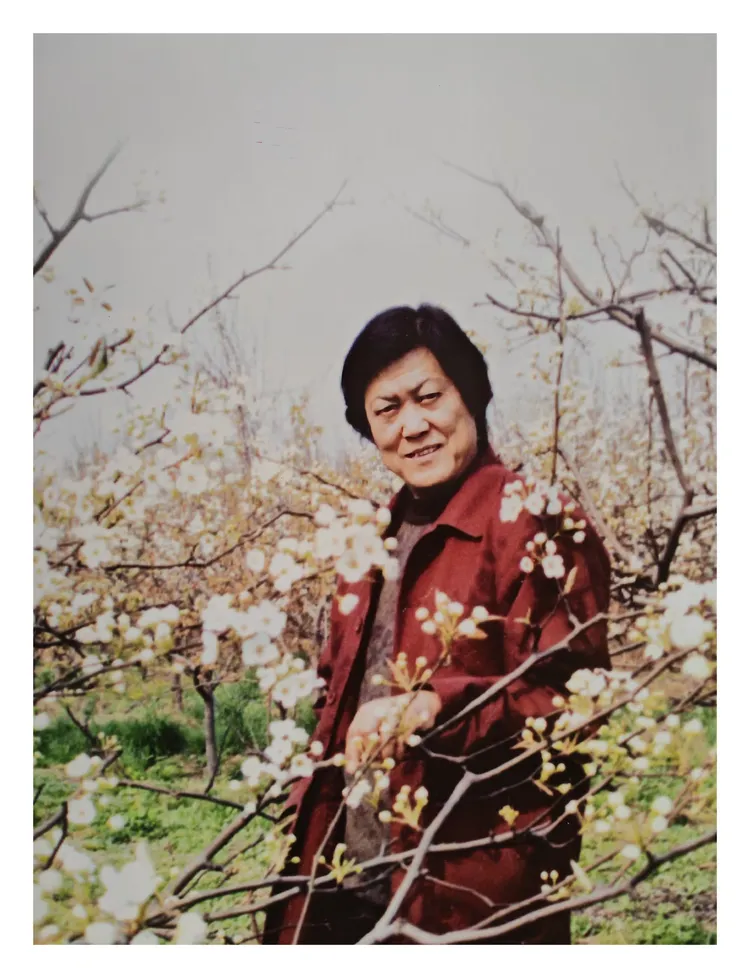

張鴻鈞,這位從涇惠渠畔走出的藝術家��,以筆鋒作犁鏵��,在宣紙?zhí)锂犻g開墾出獨特的藝術疆域���;從壟畝少年到登上國家藝術圣殿����,這條逆流而上的藝術長旅寫滿了他把硯底磨穿的執(zhí)著�。

?1944年秋,張鴻鈞出生于涇陽縣永樂鎮(zhèn)一個古老村落���。其父對鄉(xiāng)間民俗文化和傳統(tǒng)禮儀通達嫻熟���,財會賬務均能應付裕如。尤其仿“二王”小楷頗具功力����。對兒子練字尤為重視,言傳身教����、給予厚望。幼年的張鴻鈞與碑帖結緣�����,在墨香中成長。晨光熹微時執(zhí)筆���,暮色四合時研墨���,硯池中沉淀著書脈靈韻。其父觀稚子筆下竟生金石氣韻���,遂以青石方磚為紙���,素麻結毫作筆,命其俯身大地揮灑翰墨�����。這俯仰之間的天地紙硯���,恰似將書道精魂熔入他的筋骨。

張鴻鈞一次在舅父家中偶得王右軍《蘭亭序》《圣教序》碑帖�,又得于右任《真草千字文》墨寶,如獲至寶��,晝夜揣摩其中氣韻。永和九年的曲水流觴����,貞觀年間的佛光偈語,盡在筆毫起落間流轉(zhuǎn)重生��。沉醉墨海�����,他竟將賣蔬所得錢款盡數(shù)換作文房四寶��,負荊歸家之際�,父親頃刻轉(zhuǎn)怒為喜:這癡兒得翰墨清芬,莫非要將金石氣韻傳承廣大�?

?經(jīng)年累月,素宣上漸顯崢嶸氣象���。當年方磚磨出的腕底風雷�����,終化作劈開混沌的驚鴻之筆�。世人只見大家揮毫時的云蒸霞蔚���,卻不知那力透紙背的力量來自俯身大地叩問書道的久久為功���。

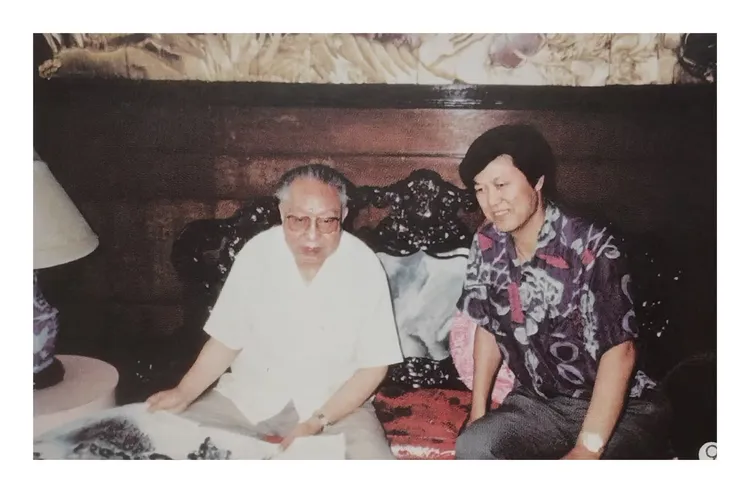

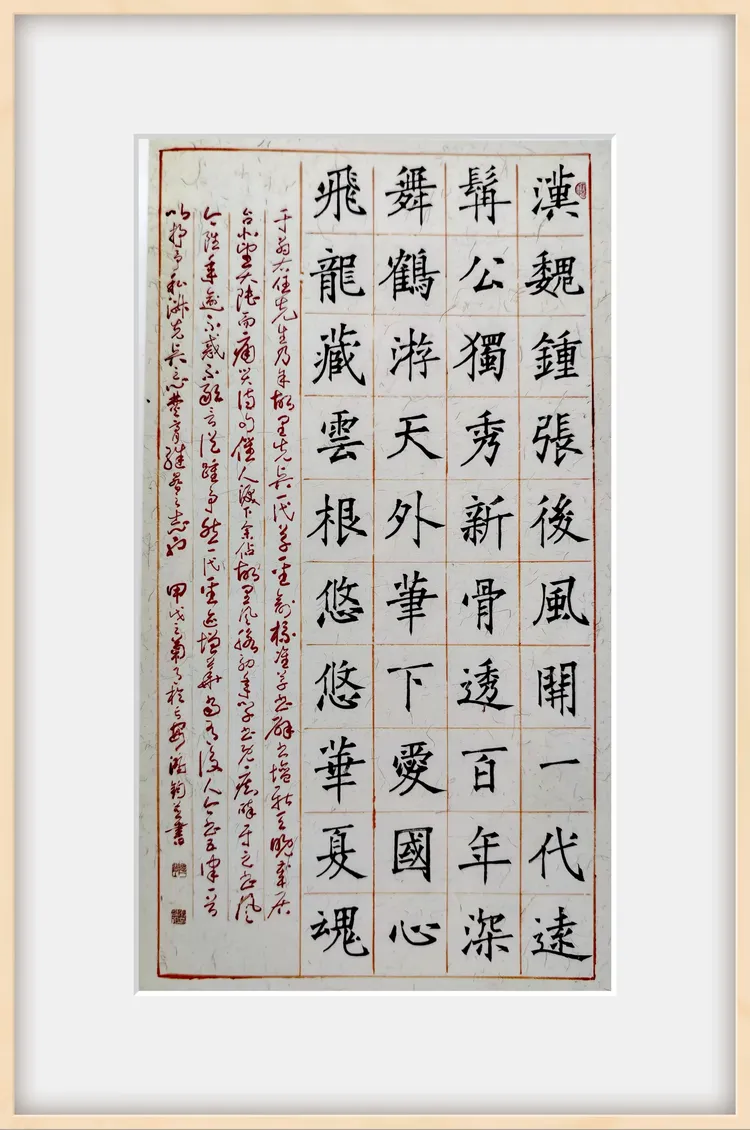

1994年�����,為華國鋒主席奉送作品

1961年�����,華夏大地正值自然災害頻仍之際�����。青年張鴻鈞因故輟學���,悵然歸鄉(xiāng)、躬耕隴畝�。然此間未墜青云之志,以翰墨之道求索人生進境���,揮毫書就"有志者事竟成"六字懸于壁間,自勵自勉�����。晝隨社員荷鋤南畝,夜伴孤燈臨池不輟�,將筆墨功夫淬煉得愈發(fā)精純,其楷書方正典重�,行草飄逸灑脫,漸成閭里佳話����。

時值社會主義教育運動勃興,出墻報��、謄語錄�����、繪宣傳畫皆為要務����。鴻鈞以丹青翰墨之長,于鄉(xiāng)間揮灑自如:或援筆立就時事評論����,或工筆細摹領袖肖像,更能編創(chuàng)劇目登臺演出���,以文藝潤化鄉(xiāng)風�����。其才華漸顯���,遂得領導識拔�����,借調(diào)至公社協(xié)理文宣事務���。期間他恪盡職守,諸務皆能臻于完善���,尤擅以筆墨教化民眾�,將時政化為百姓可感可知之圖文�。翌年經(jīng)組織考核,正式提拔為基層干部���,自此開啟數(shù)十載為民服務之途���。

經(jīng)年淬煉�����,墨香不負青云志。案牘勞形之際�����,猶記少年翰墨初心�����,常在公務倥傯之際惜時如金����,于素箋上勾勒胸中丘壑。

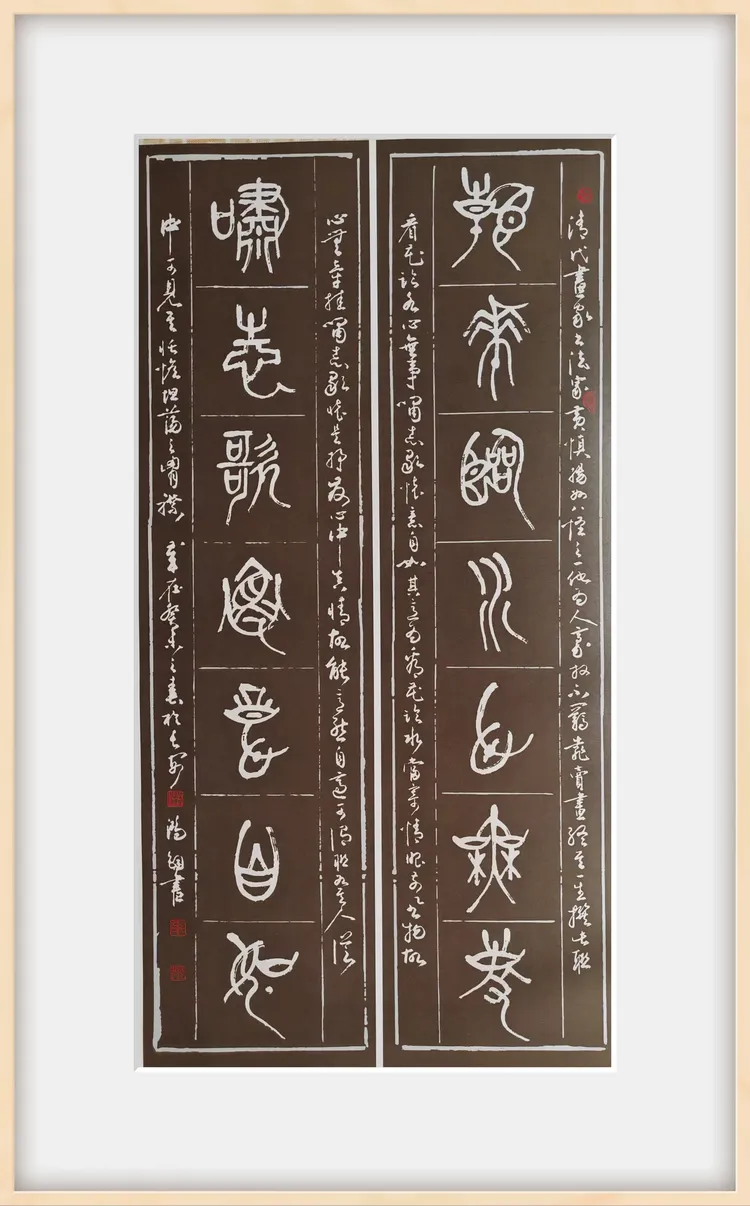

?1969年張鴻鈞調(diào)任雪河公社任團委書記��,時值特殊年月�����,政治運動此起彼伏����,然其以"磨硯穿石"之恒�����,晝理庶務���,夜追晉唐。遍臨孫過庭《書譜》�、文徵明法帖,研習懷素狂草����,復潛心漢隸碑碣、北魏墓志�����。他以書寫毛主席詩詞書法在長安城初展鋒芒��,恰似唐人筆下"春風得意"之態(tài)�����,更添凌云健筆意縱橫�。

1978 年春,涇陽文化館向這位筆耕不輟者敞開大門。從此尺素天地化作浩瀚硯池���,當年寒窗臨帖的素心人����,終以筆墨叩啟人生新境���。此番調(diào)任實乃志業(yè)薪火相傳的節(jié)點,半生求索終得暢游藝海����,夙愿得償更待翰墨生香。來到縣文化館��,他叩訪了仰慕多年的王興林先生�。拋卻世俗成見,執(zhí)弟子禮恭聆教誨��,終成忘年之交�����。每每與先生研墨論道���,觀其運腕提按之妙�����,常不知暮色侵窗��,霜月懸檐����。次年館長告病,鴻鈞承命主事���,盡展其才����。奔走阡陌���、尋訪藝脈���,組織學習、籌辦雅集�����,令鄉(xiāng)野丹青煥發(fā)新輝,一時聞名遐邇�����。

1981年春��,省上領導巡察涇陽��,驚鴻一瞥間��,識得璞玉精光��。未幾鴻鈞奉調(diào)長安����,掌陜西賓館藝事�����。此地展有黃慎��、任伯年��、吳昌碩����、齊白石等大家墨寶����,他如入寶山����,晝夜伏案苦練,常至星沉月落��。寓所雖近在咫尺���,畫室燈火卻夜夜長明����,宣紙堆案竟成臥榻��,狼毫染霜權作枕衾����。經(jīng)年累月的潛心研習,令其深諳四家妙諦���,翰墨之道融會貫通�,將諸家精要熔鑄為胸中溝壑,終成筆墨間的萬千氣象�����。

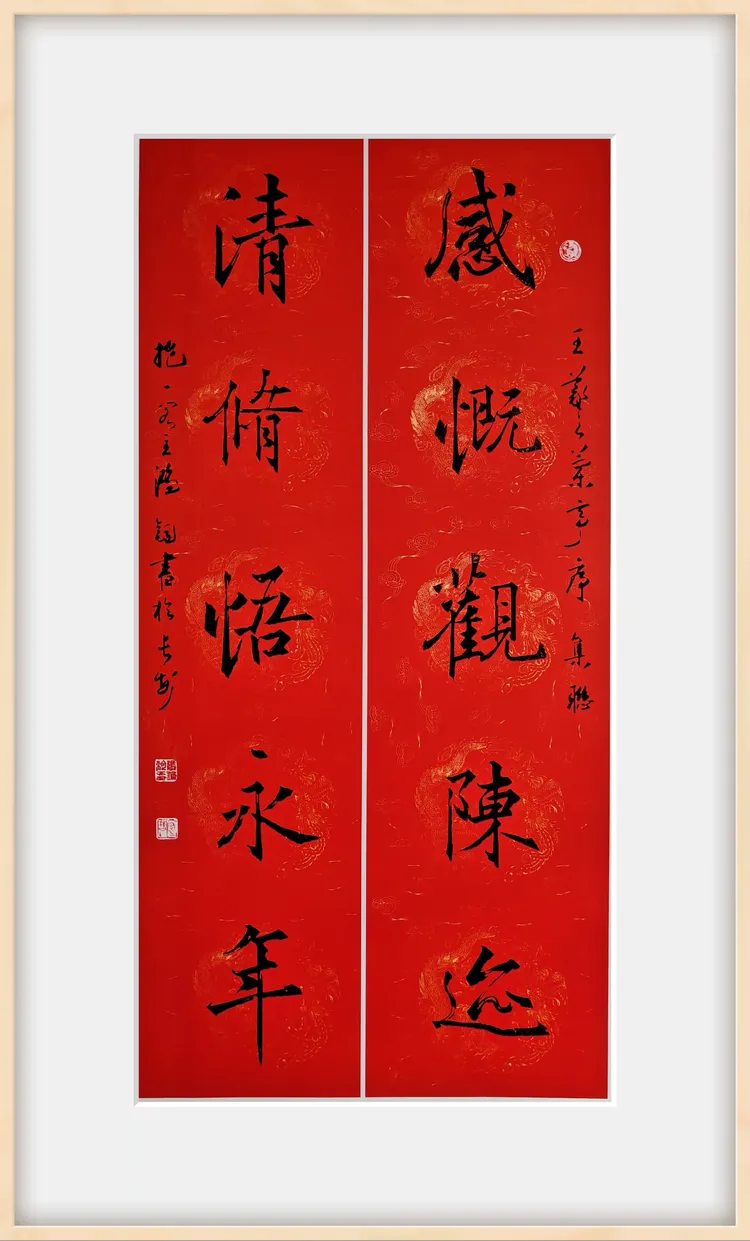

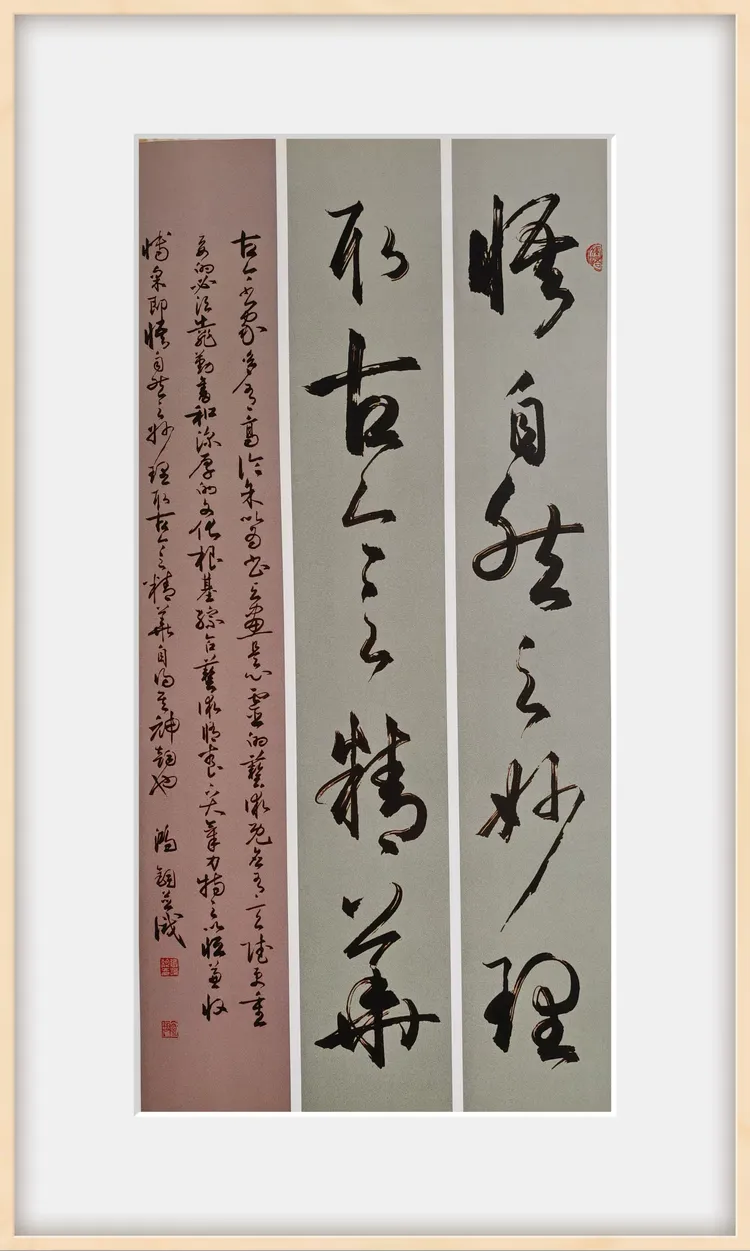

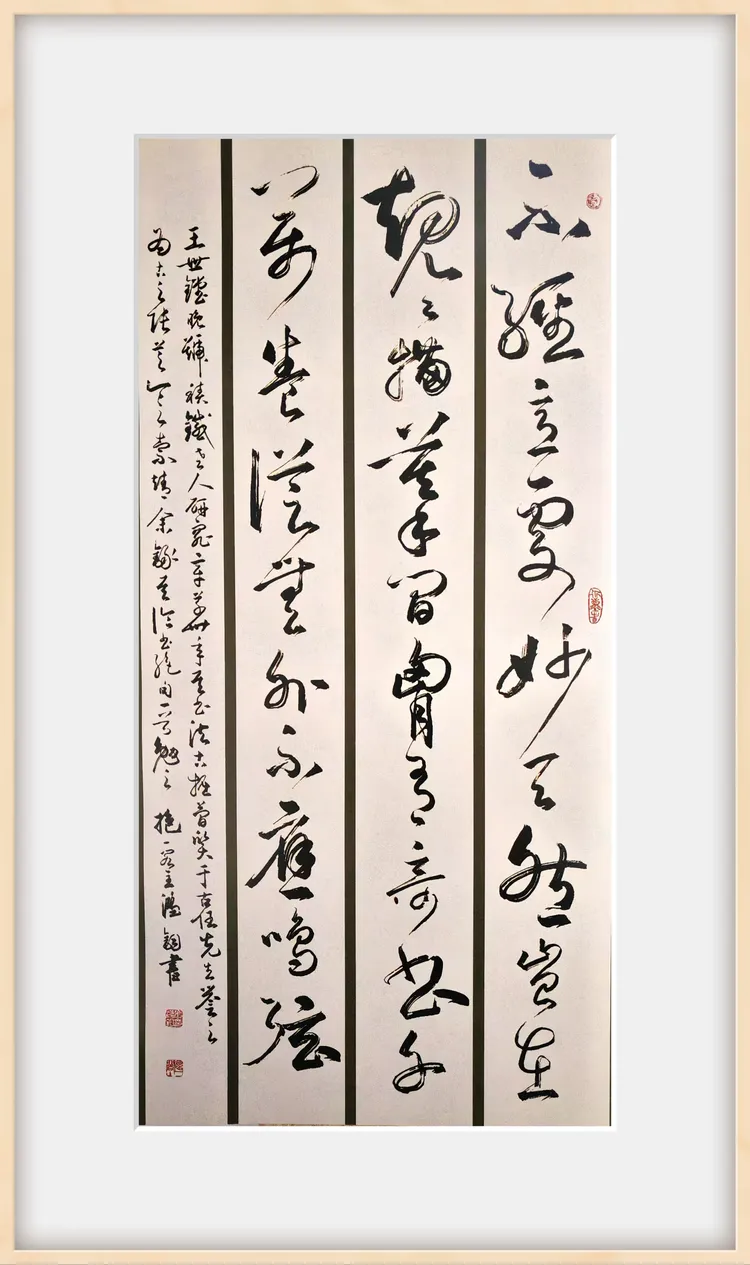

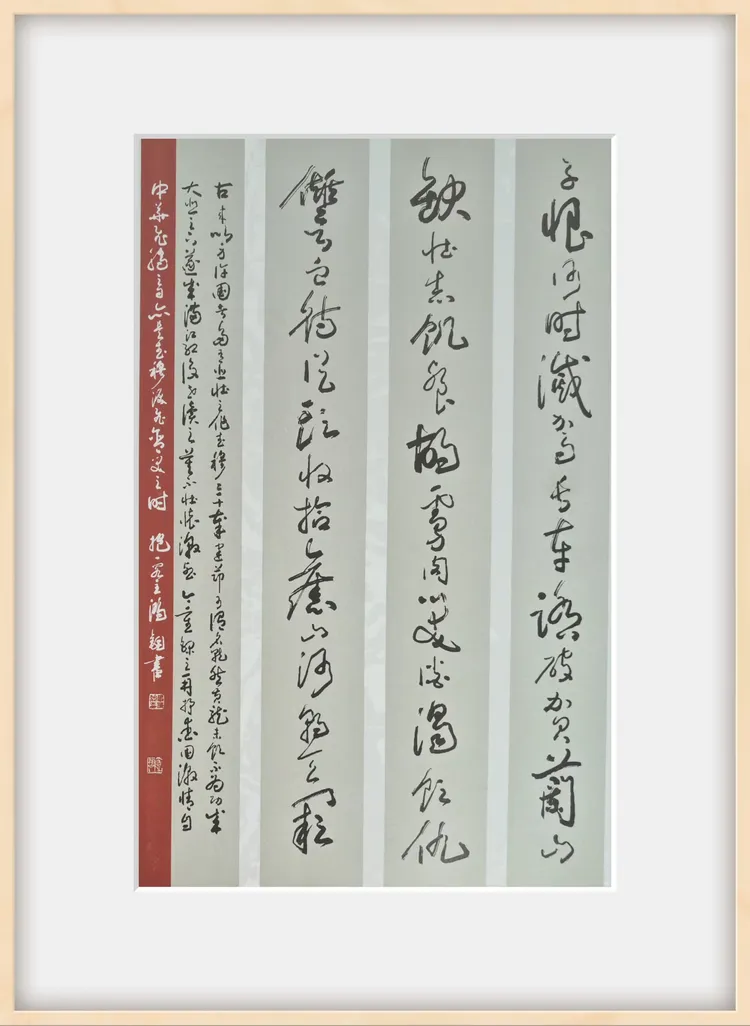

1991年仲春�����,鴻鈞榮調(diào)陜西省委辦公廳���。一介寒門子弟躋身樞要之地�����,時人皆嘆際遇非凡。然其自述:“余本蓬門耕讀子���,才疏學淺��,今處廟堂之高�,非為功名�����,只慰平生志趣,唯以德潤身�����,以墨養(yǎng)心�����?����!蓖晔?,鴻鈞時任陜西華聯(lián)書畫院副院長,應僑聯(lián)之邀��,與羅國士��、石憲章等八位著名書畫家赴京舉辦書畫展����。揭幕當日,十幀書畫即引群賢駐足���,政壇元老���、翰苑耆宿�����、異邦雅士皆擊節(jié)稱妙���,謂之“鐵畫銀鉤藏岳峙,云煙落紙見風骨”�。國畫泰斗何海霞先生執(zhí)其手端其作品良久,慨然道:“觀君山水����,尺幅間吞吐煙霞;品此六屏草書��,如見渴驥奔泉���,驟雨挾風���,剛柔相濟處自成一家氣象���!”滿堂聞者莫不撫掌稱絕����,以為真知灼見。

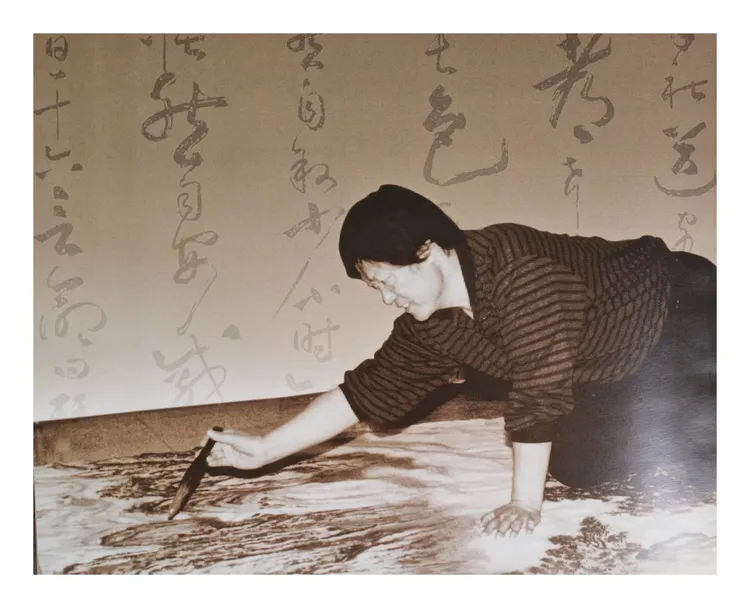

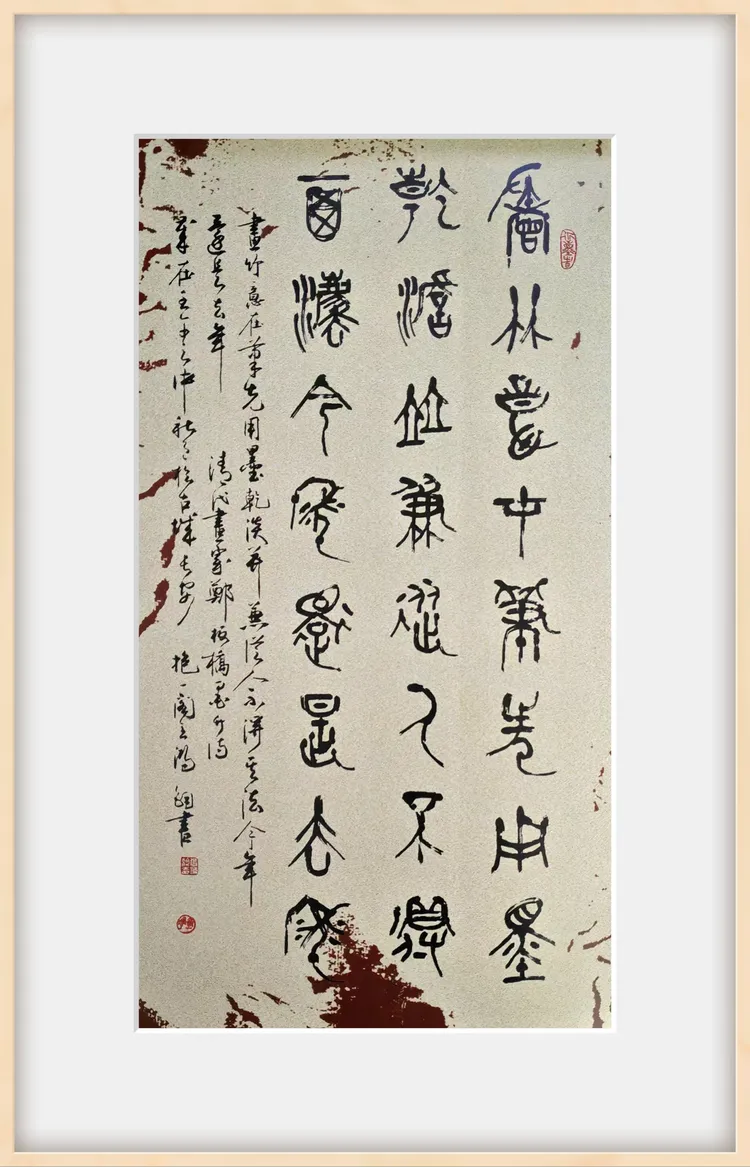

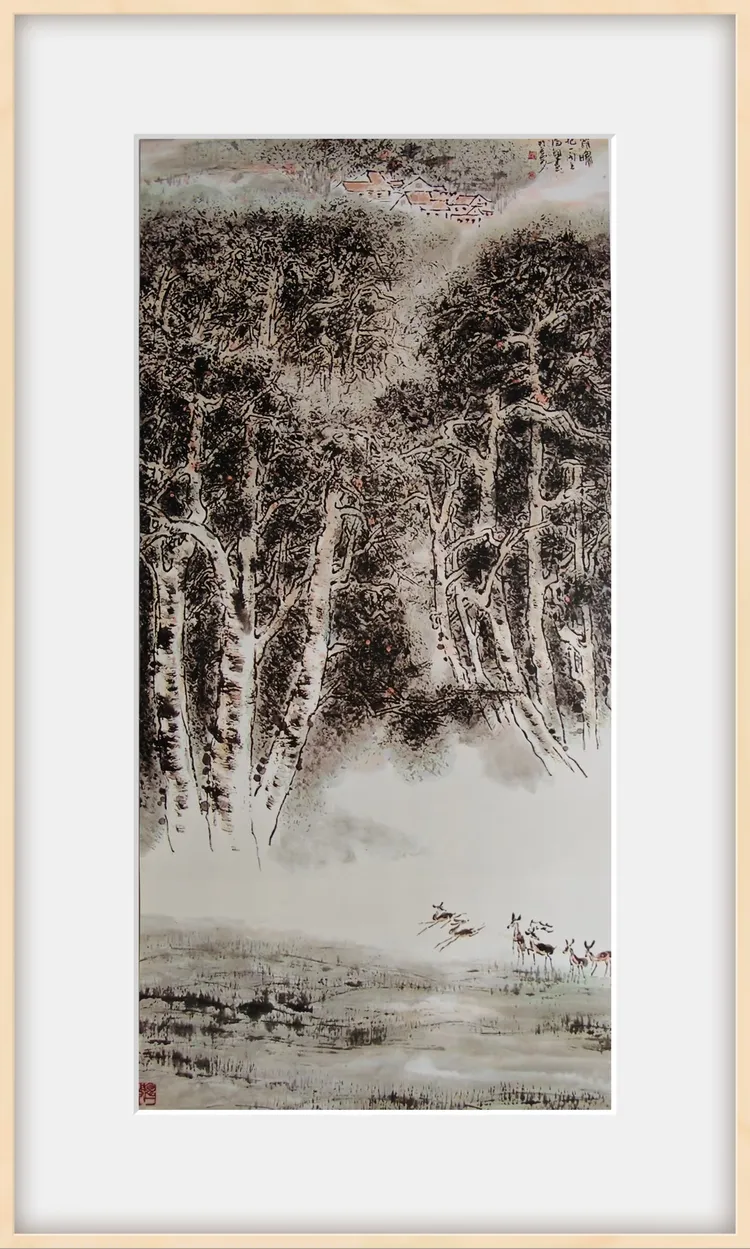

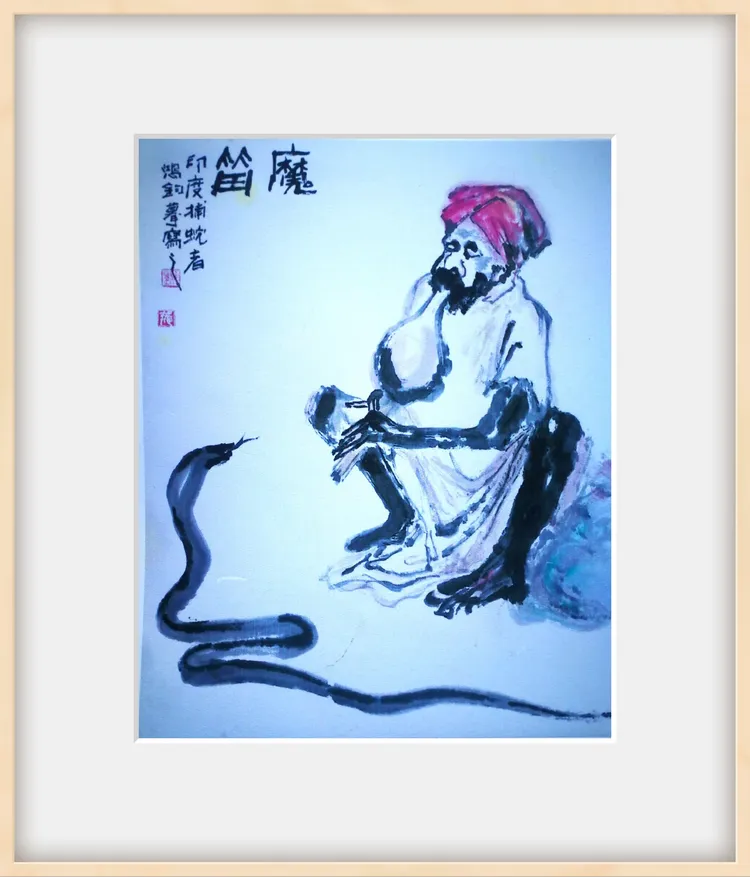

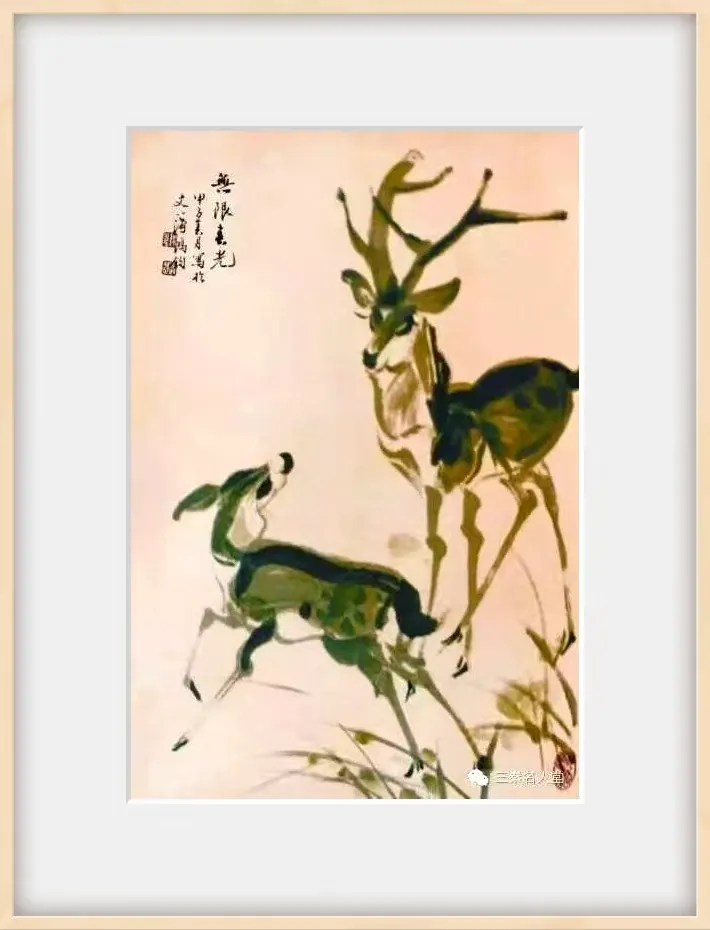

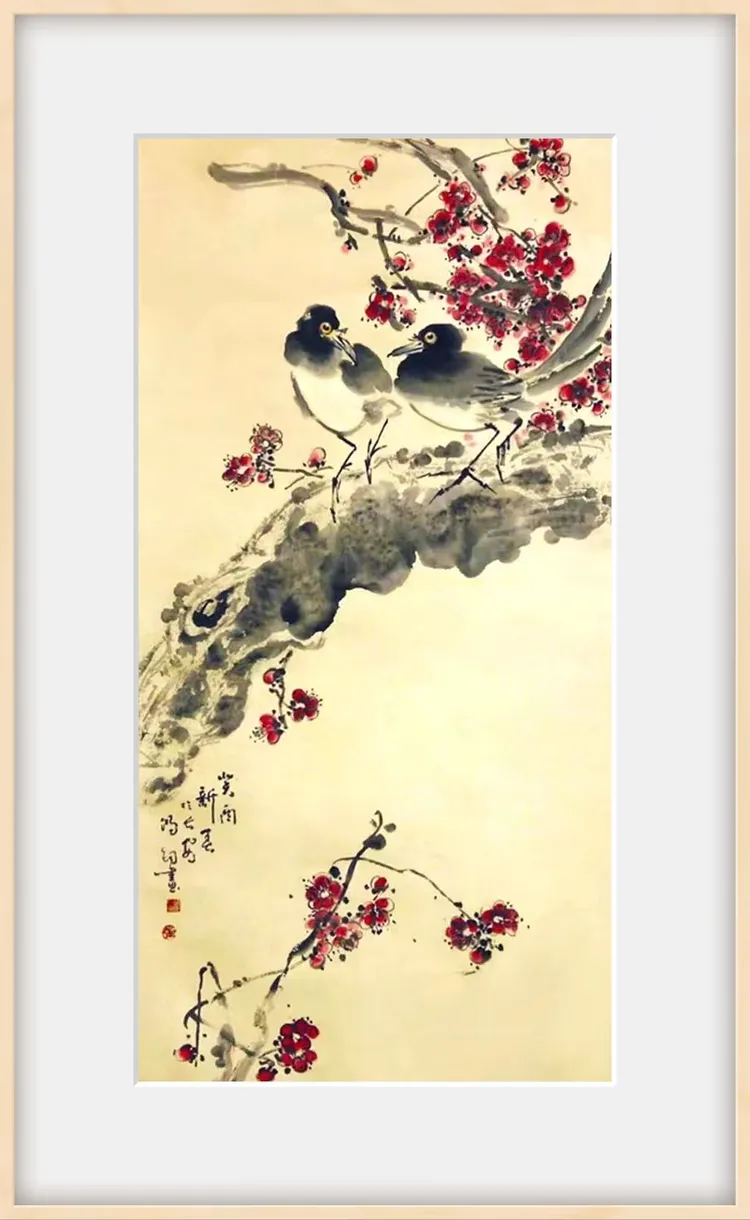

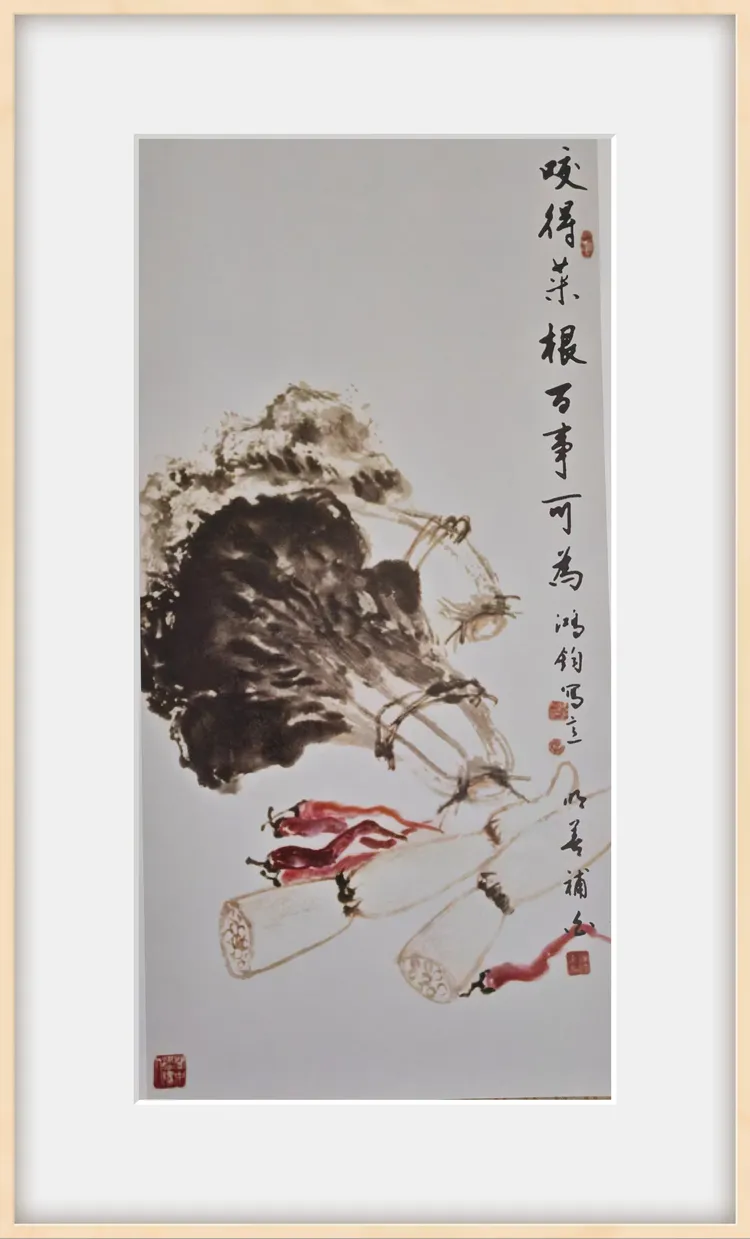

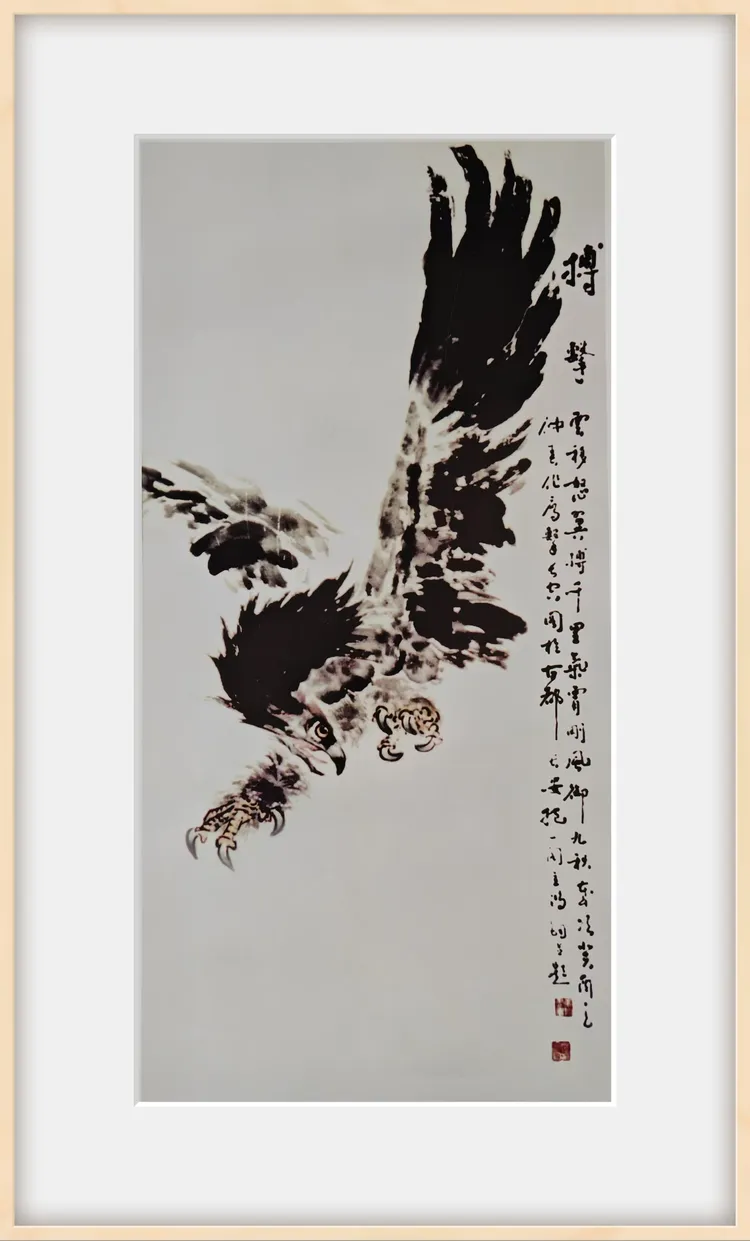

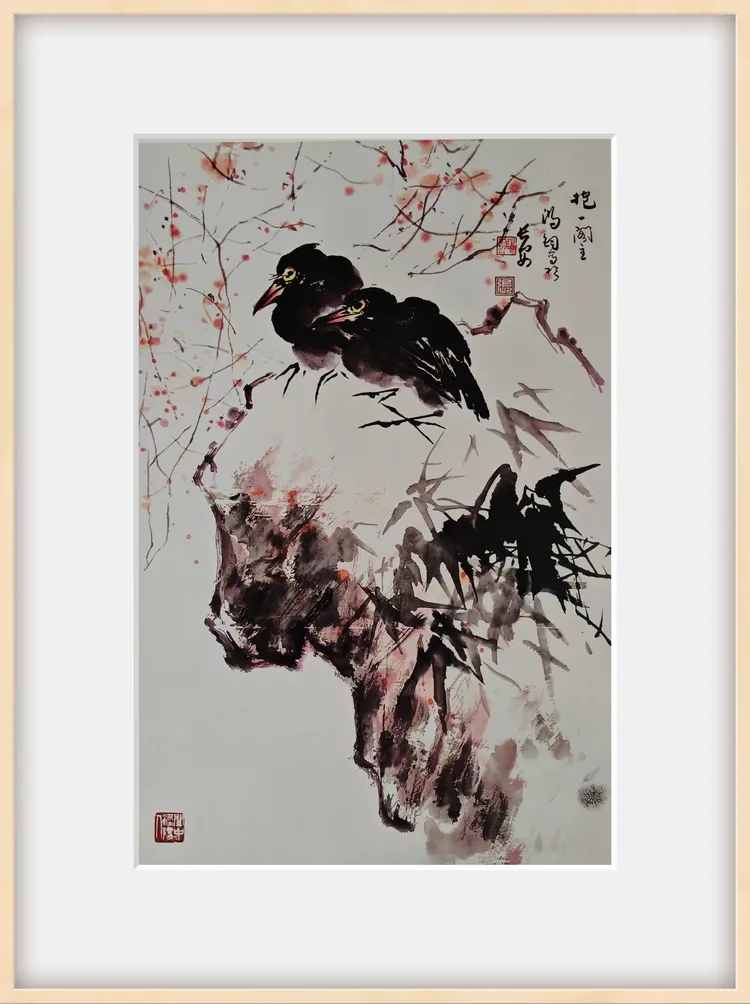

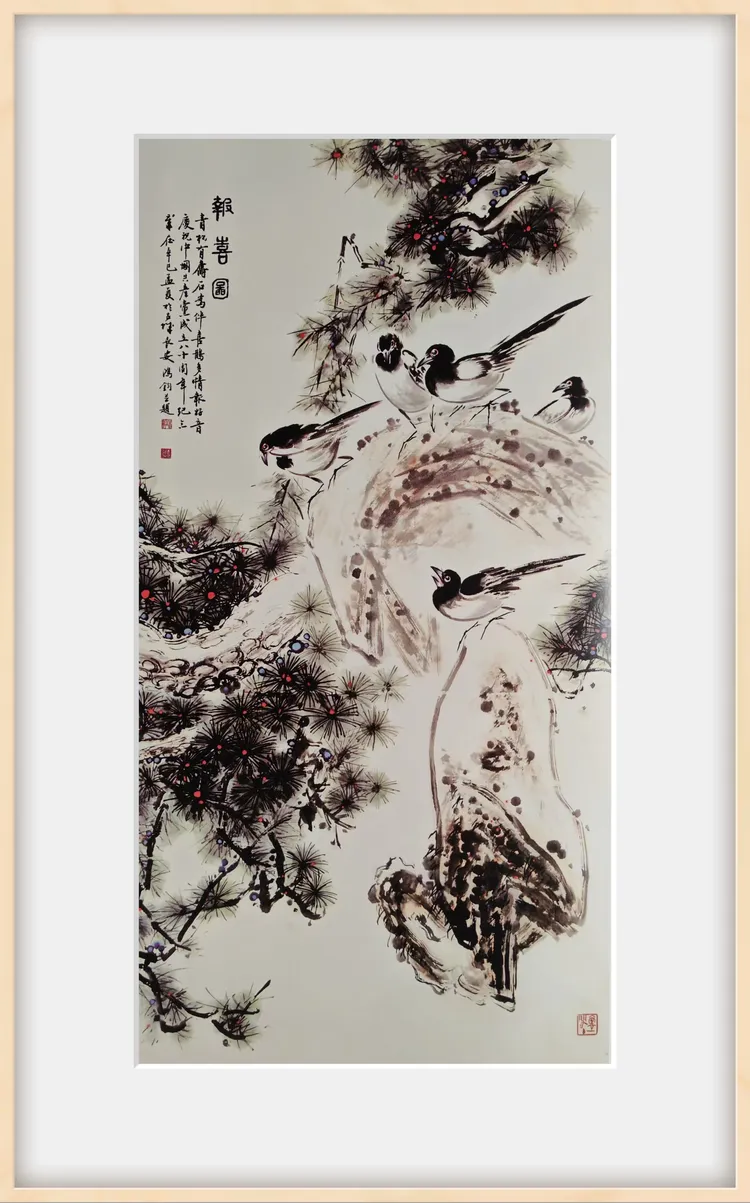

鴻鈞先生始終主張:真正的書畫大家��,必能使書法蘊含畫意��,繪畫暗藏書韻���。因書畫本出同源���,創(chuàng)作之初便如竹影生于胸臆,在藝術家的審美意識中自然萌發(fā)���。他尤為推崇蘇東坡"詩畫交融"的美學理念���,故在探究寫意畫精髓時,常潛心鉆研八大山人的孤傲�����、任伯年的灑脫���、吳昌碩的渾厚���、石魯?shù)钠驷?���。每逢大師佳作���,必駐足細觀��,咀嚼筆墨精妙����,每每心有所悟便展紙研墨���,反復揣摩��。經(jīng)數(shù)十年潛心研習���,終得傳統(tǒng)寫意真諦。更從書畫相通之理���,悟出藝術與學問共融之道——先開闊胸襟涵養(yǎng)氣象����,再激發(fā)靈性捕捉神韻��,最終凝聚心神專注創(chuàng)作���,方能登入藝術堂奧�。他強調(diào)高明的書畫家當兼具清雅之風與豪放之氣���,唯有以氣韻統(tǒng)攝筆墨����,方能抵達"意在形外���,神超象表"之境����。其筆下花鳥山水�����,墨色朗潤如新雨��,構圖明快若晨光,既含傳統(tǒng)韻律之美�,又躍動著鮮活的時代脈搏。

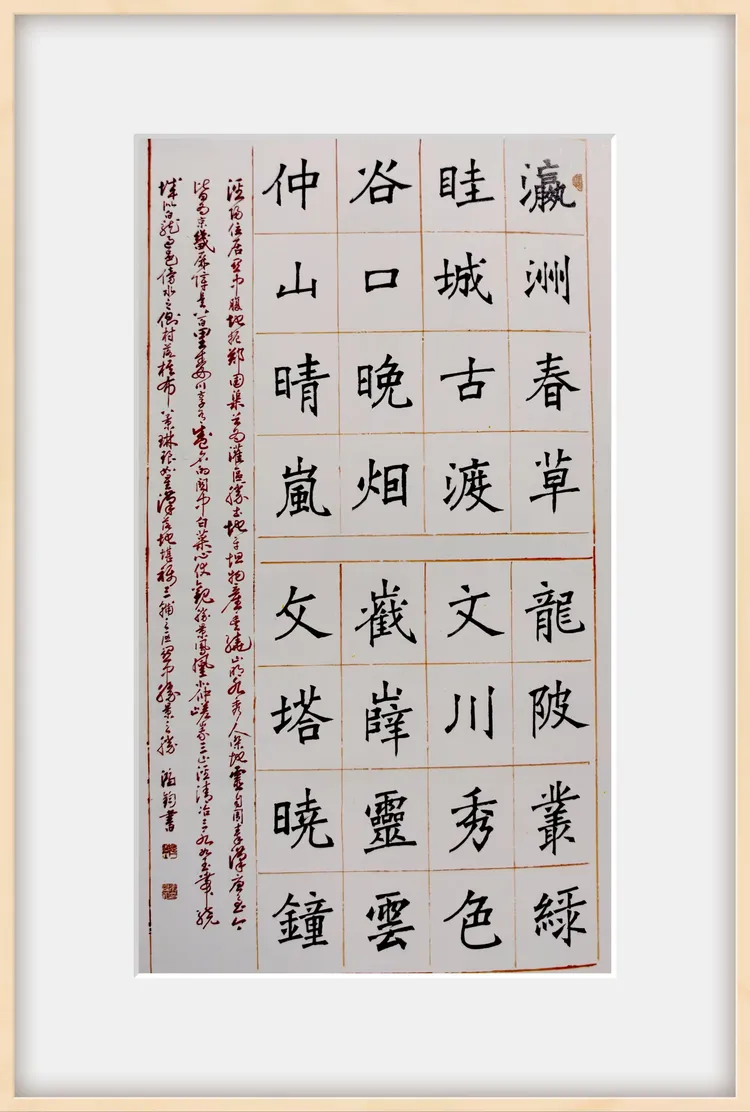

鴻鈞先生雖久居西安�,卻將半生鄉(xiāng)愁化作反哺故土的熱忱。退休后他頻繁往返于西安與涇陽之間����,以筆為犁深耕文化沃土。2018年�����,龍泉山莊特別邀請并為他開設書畫工作室�����,既為傳承文脈��,更為響應建設美麗鄉(xiāng)村的號召����,他要將余熱奉獻家鄉(xiāng)。為此��,他特邀請西安楹聯(lián)名家�,踏遍涇川山水考據(jù)史跡�����,整理出二十余萬字的文史札記;又奔走聯(lián)絡三秦書法耆宿���,將四十余副楹聯(lián)墨寶精心鐫刻在青石板上�����。待到2019年冬月��,"楹秀龍泉"文化長廊揭幕時��,游人但見碑石列陣�、翰墨生輝——鄭國渠的濤聲凝在楹聯(lián)平仄里��,嵯峨山的云霞映在碑碣丹青中�,既為旱塬添了雅韻,又替文旅鑄了靈魂�����。十年如一日��,這位白發(fā)先生仍執(zhí)拗地往返于城鄉(xiāng)之間,如同黃土塬上一株不老的松柏��,用年輪訴說著對故土的深情�����。

張鴻鈞先生以筆墨為舟楫��,載動故鄉(xiāng)文脈遠航����。十年間揮就“涇陽八景”、“涇陽賦”長卷百余幅�,潑墨成卷,將古城風韻凝于筆端���。他奔走呼號于青訓班斑駁舊址��,躬身守護右任故園松柏��,細撫吳宓陵園碑碣����,并為于右任�、吳宓先生賦詩贊頌����,仿佛以雙手擦拭時光銅鏡�,讓先賢風骨重煥光華。

文教征途上�����,他如春風化雨��。輯《王興林書法集》時踏霜訪友�,編《涇陽文史》時秉燭校字�。尤其是 1996 年續(xù)修史話,他踏遍三秦尋訪耆老�,霜鬢沾塵猶帶笑,歸鄉(xiāng)總攜半簍墨香�。為耄耋老者題"鶴壽"于堂前,與垂髫稚子論筆法在檐下���,十余校訓匾額如星辰懸于庠序�����,映照著少年們求知的眼眸�����。墨香浸潤故園���,竟成星火燎原之勢�。昔時握鋤之手今執(zhí)狼毫���,涇水畔漸起書聲瑯瑯��。長安藝苑年納涇陽子弟二十有余���,猶見當年他在祠堂示范"永字八法"的身影。他濡墨揮毫于縣委機關�����、企業(yè)學校���、文化場館等單位�,題字贈書�、布置書香環(huán)境等,貢獻卓著�。他性若春陽煦物���,桑梓求墨寶者,雖布衣白丁�����,皆含笑應允��,潤筆之資分毫不取����。高風亮節(jié)����,閭里傳頌至今。

花甲之年猶作春蠶����,引清泉滌故里。污水處理廠管渠蜿蜒處��,依稀可見他踏勘時竹杖點地的痕跡��。這位于墨海泛舟的老者�����,以丹青酬知己,以碧水報桑梓�����,終將赤子情懷化作涇陽大地上的草木芬芳�。

1984年,我調(diào)任雪河鄉(xiāng)副鄉(xiāng)長����。每逢鄉(xiāng)里舉辦大型活動,總能聽到老同志們提起張鴻鈞先生�����。說他當年在任團委書記時��,琴棋書畫樣樣精通����,曾主持設計舉辦雪河公社農(nóng)業(yè)學大寨大型農(nóng)展,轟動縣城���。球場上更是英姿勃發(fā)�����,帶領雪河公社男女籃球隊�、文藝隊在縣上參賽、演出����,雙雙獲獎,受到極高評價���,堪稱全鄉(xiāng)矚目的風云人物��。自此����,我心中便種下一份景仰���,一直渴望能親眼見見這位傳奇人物。奈何三十年來扎根農(nóng)業(yè)戰(zhàn)線����,雖多次托人轉(zhuǎn)達仰慕之情,卻始終未能謀面���。2021年退休后���,我重理翰墨自娛����,忽聞張老師在龍泉山莊開設工作室���,舉辦"楹秀龍泉"石刻展����,當即擲筆整冠��,急往龍泉奔赴金石之約�����。

臨行前仍忐忑不安����,唯恐唐突前輩。豈料張老師待我如老友�,執(zhí)手引觀滿室墨香。他指著墻上碑刻細說端詳:"寫字如修心,筆鋒里藏著讀書人的骨氣�����,墨痕間淌著文化人的血脈�����。"寥寥數(shù)語��,竟解我半生臨帖之惑�。臨別時,他特贈手抄《正氣歌》長卷����,教我至今臨摹不倦。

臨別之際�����,張老師展紙研墨��,"聽雨樓中�����,望云軒外�。"筆鋒似檐下雨珠輕落,墨色如天際流云舒卷���。恰逢陜西省于右任書法學會會長石振東先生來訪���,張老師笑稱"當為知音添雙璧",石先生即席揮就"靜觀明達"相贈��。兩幅字懸于素壁����,一蒼勁如松,一清雅若竹�,看得我胸中暖流激蕩。

歸途細觀墨跡��,忽覺張老師筆底藏著的不僅是功夫���,更是半生磊落襟懷��。后來每逢晴窗展卷����,總能想起他那日執(zhí)手相告:“字要養(yǎng)氣,人要守拙����。”

2022年��,數(shù)位退休干部��、鄉(xiāng)賢師長合力籌建"涇陽縣鄉(xiāng)村文化振興研究會"時��,誠邀張先生擔任名譽會長����。先生欣然應允,當即揮毫題贈"文化凝聚力量����,藝術放飛夢想"十二字墨寶。三年來�����,每逢縣里或研究會舉辦文化活動�����,夫人史惠芳必扶掖抱恙之張先生輾轉(zhuǎn)赴會����。或建言獻策于幕后����,或親臨指導于臺前。這份桑梓情深的赤子之心��,如涇水潺潺不息��,始終滋養(yǎng)著我們?nèi)w會員奮進耕耘的熱忱�。

德高望重的張鴻鈞先生雖久居西安,譽滿三秦古都五十余載��,然其赤子情懷始終縈繞故園涇陽����。他總以拳拳桑梓情,運籌涇陽發(fā)展之藍圖��;縱使足跡踏遍四海�����,仍以涇渭文化為魂,以鄭國渠風物為韻����,以赤子之心搭建起連通八方的文化橋梁。這位令人尊敬的文化使者��,不僅為桑梓振興注入不竭動力��,更以潤物無聲的師者風范滋養(yǎng)故園桃李��。其立身處世如涇水澄明�,治學育才若仲山巍峨,既是我們鄉(xiāng)村文化振興研究會的精神導師�,更是傳道解惑的良師、赤誠相照之兄長�����!

(完)

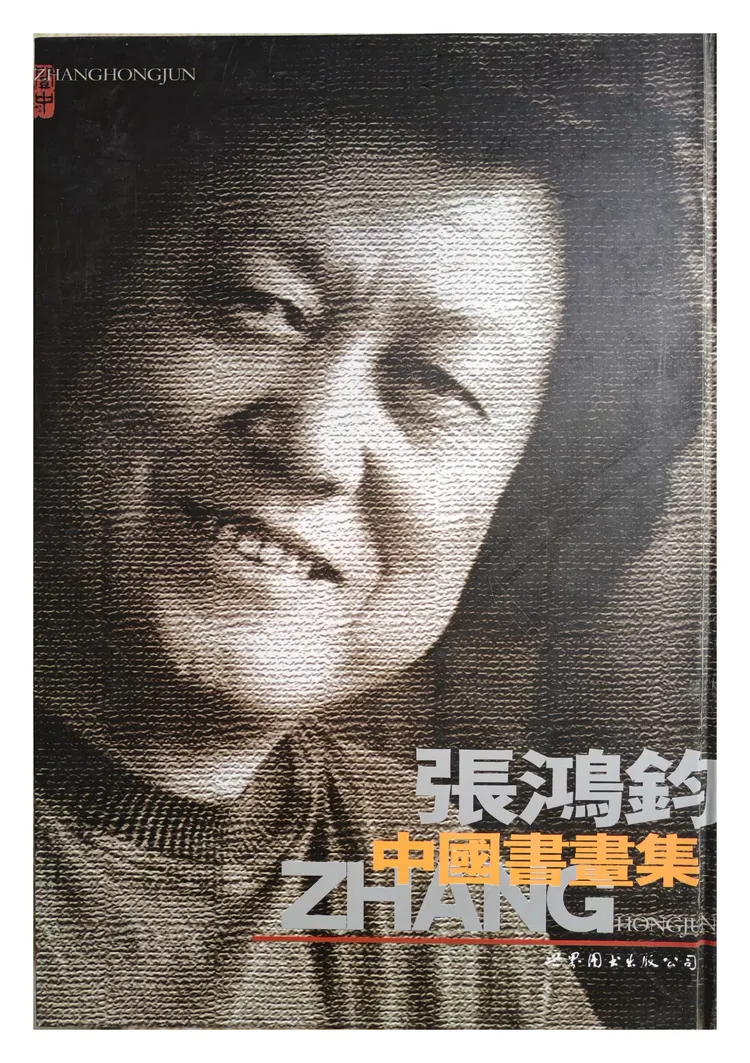

藝術簡歷:

張鴻鈞一一陜西省社會科學院書畫藝術中心特聘研究員

張鴻鈞先生�����,國家一級美術師�����,曾就職于陜西省委辦公廳。陜西省于右任書法學會顧問����、常務副會長��、陜西省文化遺產(chǎn)研究會顧問��、陜西華聯(lián)書畫研究院副院長����、陜西省省直機關書畫協(xié)會副會長。

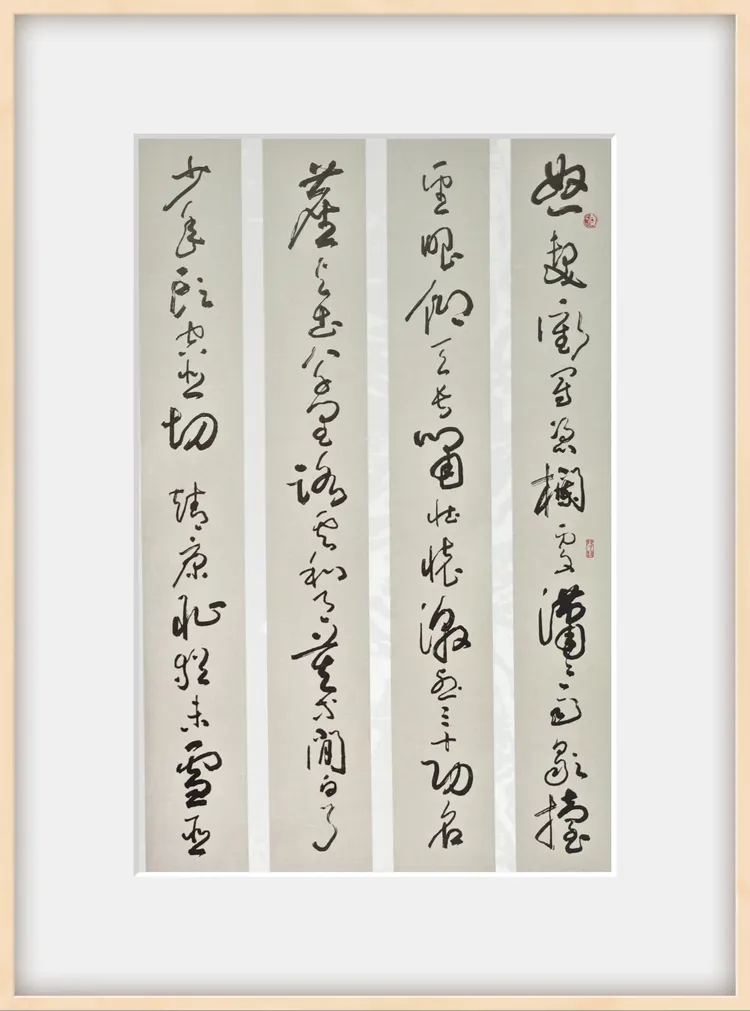

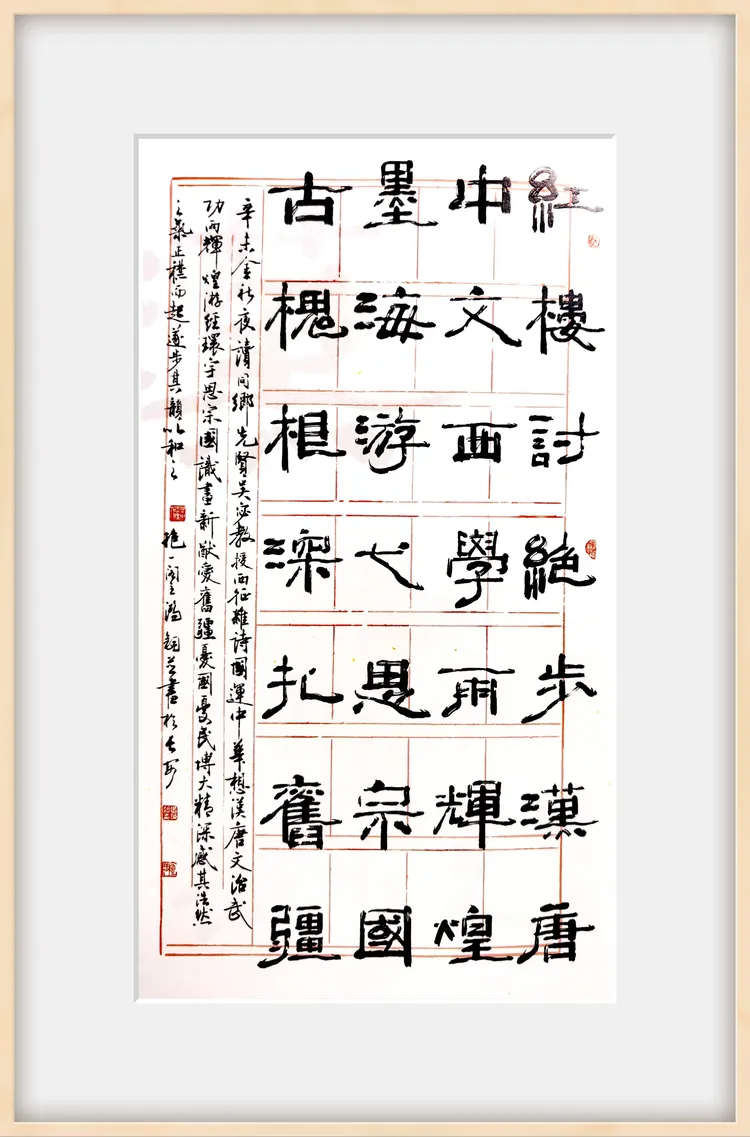

作品欣賞:

(責任編輯 姜丹)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報窗口

不良信息舉報窗口